MIGRATION CHARACTERISTICS OF ORE-FORMING ELEMENTS DURING MINERALIZATION AND ALTERATION OF TONGCHANGGOU PORPHYRY COPPER-MOLYBDENUM DEPOSIT, YUNNAN PROVINCE

-

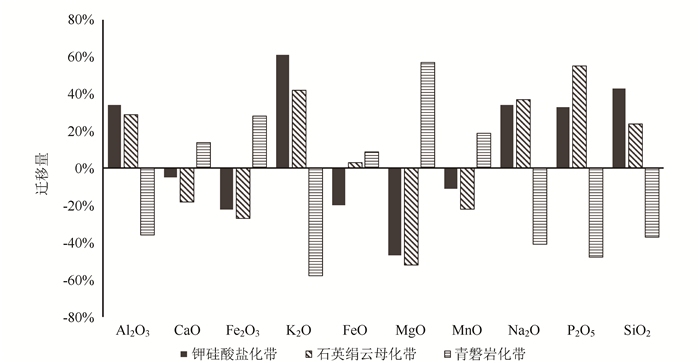

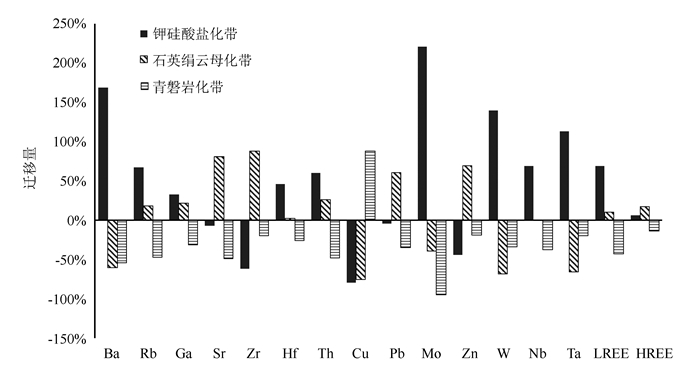

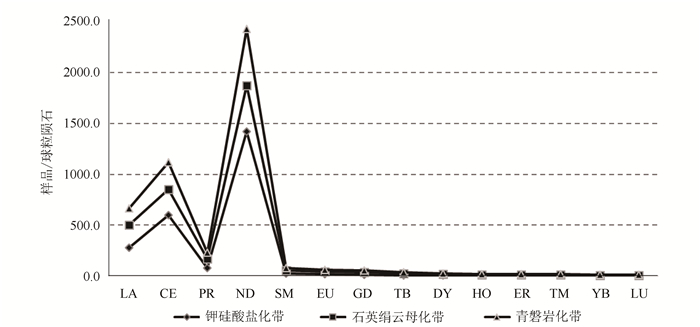

摘要: 铜厂沟斑岩型铜钼矿是格咱岛弧燕山晚期Mo多金属成矿作用的典型代表,矿床中与Cu-Mo矿化相关的蚀变作用广泛发育。文章在对该矿床岩相学研究的基础上,选择TiO2作为蚀变过程中惰性组分、运用Gresens方程对元素迁移进行定量分析。主量元素迁移特征显示在钾硅酸盐化蚀变阶段和石英—绢云母化蚀变阶段中Al2O3、K2O、Na2O、P2O5、SiO2持续迁入,青磐岩化阶段Fe2O3、MgO、CaO迁入富集;微量元素在钾硅酸盐化阶段显示为Mo、Ba、W、Ra、Nb、Ta、LREE元素明显迁入,且Ba、W与Mo的富集有明显的相关性,石英—绢云母化蚀变阶段Pb、Zn富集成矿,青磐岩化阶段Cu富集成矿,铜厂沟斑岩型铜钼矿矿化蚀变与成矿元素迁移特征研究对该区深部地球化学勘查指标制定、成矿信息及矿体边界确定等具有重要的参考意义。Abstract: The porphyry Cu-Mo molybdenum ore deposit is a typical example of Mo polymetallic mineralization of Geza arc in the late Yanshan period. Based on the petrographic study of this deposit, TiO2 was selected as the inert component in the process of alteration and the element migration was quantitatively analyzed by using Gresens equation. The migration characteristics of major elements show that Al2O3, K2O, Na2O, P2O5 and SiO2 continue to immigrate in the potassium silicate alteration stage and the sericitization stage of quartz stage, and that Fe2O3, MgO and CaO immigrate in the prophylitic stage. Trace elements showed significant migration of Mo, Ba, W, Ra, Nb, Ta and LREE in the potassium silicate salinization stage, and the enrichment of Ba, W and Mo was significantly correlated. Pb and Zn were enriched in quartz-sericite alteration stage, while Cu was enriched in prophylitic stage. The study on mineralization alteration and migration characteristics of ore-forming elements in Tongchanggou porphyry copper-molybdenum ore deposit has important reference significance for the establishment of deep geochemical exploration index, metallogenic information and determination of ore-body boundary in this area.

-

图 1 格咱岛弧区域地质图(据文献[7]修改)

1—第四纪全新世堆积层; 2—上三叠统图姆沟组; 3—上三叠统松桂组; 4—上三叠统中窝组; 5—三叠系泥汝组; 6—中三叠统北衙组; 7—下三叠统青天堡组; 8—二叠系冈达概组; 9—二叠系峨眉山组; 10—上二叠统黑泥哨组; 11—下二叠统冰峰组; 12—黑云花岗岩; 13—超基性岩脉; 14—辉长辉绿岩脉; 15—铜钼矿点; 16—金矿点; 17—铅锌矿点; 18—地质界线; 19—断裂; 20—分区断裂; 21—研究区

Figure 1. Geological map of the Geza arc (after reference[7])

-

[1] 李文昌, 余海军, 尹光侯, 等.滇西北铜厂沟钼多金属矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及其成矿环境[J].矿床地质, 2012, 31(2):282-292. doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2012.02.009LI Wenchang, YU Haijun, YIN Guanghou, et al. Re-Os dating of molybdenite from Tongchanggou Mo-polymetallic deposit in northwest Yunnan and its metallogenic environment[J]. Mineral Deposits, 2012, 31(2):282-292. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.0258-7106.2012.02.009 [2] 刘学龙, 李文昌, 朱俊, 等.滇西北铜厂沟斑岩型Mo-Cu矿床蚀变分带、脉体系统研究进展[C]//第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集.北京: 《矿物学报》编辑部, 2017: 2. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-KWXB201712001198.htmLIU Xuelong, LI Wenchang, ZHU Jun, et al. Research progress on the alteration zone and vein body system of Mo-Cu deposit in Tongchang gully in northwest Yunnan[C]. Acta Mineralogica Sinica (in Chinese) http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-KWXB201712001198.htm [3] 高雪, 孟健寅.滇西北铜厂沟Mo-Cu矿床成矿流体和成矿物质来源:矽卡岩矿物学与稳定同位素证据[J].岩石学报, 2017, 33(7):2161-2174. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201707013GAO Xue, MENG Jianyin. The source of ore-forming fluids and materials in the Tongchanggou Mo-Cu deposit, northwestern Yunnan, China:Constrains from skarn mineralogy and stable isotopes[J]. Acta Petrologica Sinica, 2017, 33(7):2161-2174. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201707013 [4] 余海军, 李文昌, 尹光候, 等.滇西北铜厂沟Mo-Cu矿床岩体年代学、地球化学及其地质意义[J].岩石学报, 2015, 31(11):3217-3233. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201511005YU Haijun, LI Wenchang, YIN Guanghou, et al. 2015. Geochronology, geochemistry and geological significance of the intrusion from the Tongchanggou Mo-Cu deposit, northwestern Yunnan[J]. Acta Petrologica Sinica, 2015, 31(11):3217-3233. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201511005 [5] 刘林, 芮会超.成矿预测的发展现状及趋势[J].地质力学学报, 2016, 22(2):223-231. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2016.02.004LIU Lin, RUI Huichao. Present situation and development tendency of metallogenic prediction[J]. Journal of Geomechanics, 2016, 22(2):223-231. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2016.02.004 [6] 张欢欢, 白和, 王和平, 等.构造-蚀变-地球化学综合找矿预测方法研究——以陕西小秦岭金矿田Q173号矿脉为例[J].地质力学学报, 2016, 22(2):269-284. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2016.02.008ZHANG Huanhuan, BAI He, WANG Heping, et al. Study on the Q173 vein in Xiaoqinling gold field with the method of structure-alteration-geochemistry prospecting prediction[J]. Journal of Geomechanics, 2016, 22(2):269-284. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2016.02.008 [7] YU H J, LI W C, YIN G H, et al, 2014. Zircon U-Pb ages of the granodioritic porphyry in the Laba molybdenum deposit, Yunnan, SW China and its geological implication[J], Acta Geologica Sinica, 88(4):1183-1194. doi: 10.1111/1755-6724.12282 [8] GRESENS R L. Composition-volume relationships of metasomatism[J]. Chemical Geology, 1976, 2:47-65. http://cn.bing.com/academic/profile?id=c425712c139db9e7b3d60f97b947746d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [9] GRANT J A. The isocon diagram; a simple solution to Gresens' equation for metasomatic alteration[J]. Economic Geology, 1986, 81(8):1976-1982. doi: 10.2113/gsecongeo.81.8.1976 期刊类型引用(2)

1. 江晨轶,潘家伟,张丽军,李海兵,孙知明,Marie-Luce Chevalier,刘富财,苏强. UAV SfM技术在活动构造研究中的应用——以青藏高原西北部龙木错断裂为例. 地质力学学报. 2024(02): 332-347 .  本站查看

本站查看2. 杨勇忠,李占飞,任俊杰,徐锡伟,李康,程佳,康文君. 基岩地质差异对活动断层地表几何形态的控制作用——以祁连山北缘佛洞庙-红崖子断层为例. 地质力学学报. 2024(02): 348-362 .  本站查看

本站查看其他类型引用(0)

-

下载:

下载: