THE U-PB GEOCHRONOLOGY AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE SAERGAN MAFIC ROCKS IN THE KEPING AREA, SOUTHWEST TIANSHAN, CHINA

-

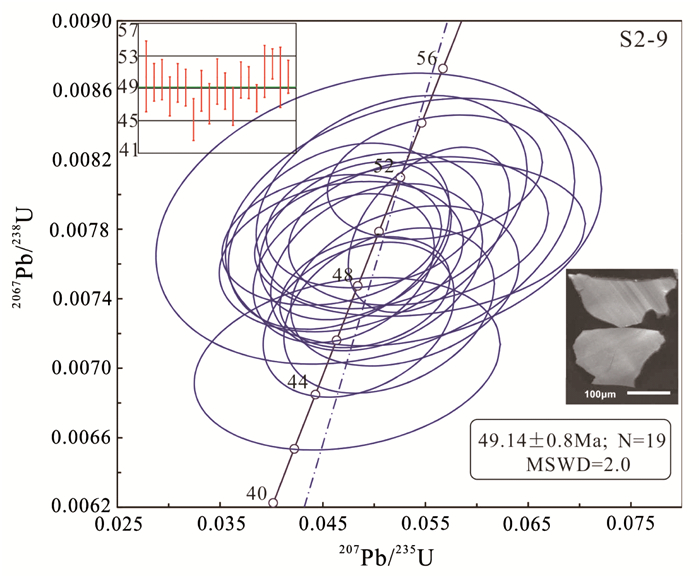

摘要: 柯坪地区发育一套沿走滑断层侵位的萨尔干基性岩脉,其产出于西南天山造山带与塔里木克拉通的接触部位,具有重要的意义。文章通过对萨尔干基性岩脉样品进行锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学、岩石地球化学分析,探讨西南天山中新生代陆内造山作用过程。结果表明,萨尔干基性岩脉的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为(49.14±0.8)Ma,表明该套岩石形成于始新世。地球化学表明该套岩石形成于与青藏高原碰撞远程效应相关的构造背景。Abstract: There is a set of mafic rocks developed along the Saergan strike-slip faults in the Keping area, which is of great significance to understanding the internal relations between the southwest Tianshan orogenic belt and the Tarim Craton. The zircon U-Pb geochronology and geochemical analysis of the Saergan Mafic rocks are used to investigate the effect of the Cenozoic intracontinental orogeny process of the Southwest Tianshan orogenic belt. The zircon LA-ICP-MS U-Pb age of the Saergan mafic rock is 49.14±0.8 Ma, indicating that the mafic rocks were formed in Eocene. Geochemistry data shows that the rocks have an important relationship with the remote effects of the collision between the Indian plate and the Eurasian plate.

-

Key words:

- southwest Tianshan /

- Keping /

- U-Pb chronology /

- Saergan area /

- mafic rocks

-

0. 引言

进入21世纪以来,中国灾难性地震事件频发,例如2001年昆仑山Ms8.1级地震[1],2008年汶川Ms8.0级地震[2]、2010年玉树Ms7.1级地震[3~4],2013年芦山Ms7.0级地震[5]、2014年鲁甸Ms6.5级地震。地震往往引起大范围内的地质灾害,地震触发的地质灾害具有群发性、规模大和破坏性强等特点,例如汶川地震在较短时间内触发了几万处地质灾害[6~8],造成了巨大的生命财产损失。地震地质灾害已经引起国内外学者的广泛关注[9~13],成为地质灾害领域内的研究热点。

地震发生时由地震活动自身的破坏作用引起的地质灾害称为同震地质灾害,地震前后一段时间内发生的地质灾害分别称为震前地质灾害和震后地质灾害,震前地质灾害没有受到地震作用的影响,而震后地质灾害受到震后效应的长时期影响。同震地质灾害的种类比较多,主要有崩塌、滑坡、塌陷、地裂缝、砂土液化等。同震地质灾害的破坏作用主要表现为:危害人的生命安全,造成人员伤亡;毁坏房屋、道路、隧道等工程设施,造成财产损失;破坏耕地等,造成资源损失和环境破坏。同震地质灾害是地震灾害的重要组成部分,它增强了地震灾害的破坏效应,加剧了地震灾害的损失程度[14]。

地震改变了地表岩体的物理力学性质,引起山体松动和破碎,为滑坡、泥石流等地质灾害提供了丰富物源。由于地震效应的影响,震前、同震和震后地质灾害表现出不同的特征,如地质灾害数量、强度、性质、分布特征的变化。通常情况下,震后地质灾害显著增强的现象要延续相当长的一段时间,直到随着地震灾区生态和地质环境的逐渐恢复,才会显著降低并恢复到震前水平,这种地震对震后地质灾害产生的长期影响被概括为地质灾害的地震后效应[15~16]。

震后地质灾害的长期活动性对地震灾区的财产生命安全和重大工程建设、运营具有重大影响[17]。例如:汶川映秀红椿沟泥石流在汶川震后几年来多次暴发,威胁国道G213和都汶高速公路的安全运营,2014年7月17日的茂县山体滑坡掩埋公路并造成10多人伤亡。震后高发地质灾害对地质灾害防治工程造成了巨大破坏,降低了其防灾功效。例如:北川陈家坝青林沟坝体被泥石流冲毁,汶川牛圈沟泥石流下游拦挡坝已接近淤满。另外,1850年西昌Ms7.5级地震[18],2005年巴基斯坦Kashmir Ms7.6级地震[19],1923年日本关东Ms7.9级地震[20],1999年台湾集集Ms7.6级地震[21]的地震效应都使得震后地质灾害强度显著高于震前水平,造成了大量人员伤亡和财产损失。这些典型震后地质灾害实例反映了震后地质灾害形成条件复杂,防灾难度大,并且具有长期性的特征。

地震引起的岩体松动[22]、地表破裂[23, 24]、植被破坏[25]、地形地貌、松散堆积物变化[26~27]和地壳形变[28]等地震效应都影响着震后地质灾害的长期活动性。研究者们在关注同震地质灾害的同时,也对震后地质灾害的长期活动性产生了浓厚兴趣。目前,同震地质灾害研究较为丰富[29~32],但震后地质灾害的长期活动性研究相对不足。

综上,跟踪研究地震地质灾害的长期活动性及发展趋势已经成为地质灾害领域的研究热点和难点。但是,由于历史强震典型案例和代表性的局限性,以及地震地质灾害数据编录的缺乏和不完整性,目前国内外对震后地质灾害的长期活动性研究还更多停留在案例积累的基础上[15],至今没有实际而理想的趋势预测模型和研究方法[33]。本文首先简要回顾了同震、地震前后地质灾害发育分布特征,然后重点对震后地质灾害长期活动性的国内外研究现状进行了总结。

1. 同震及地震前后地质灾害发育分布差异性

1.1 同震地质灾害发育分布特征

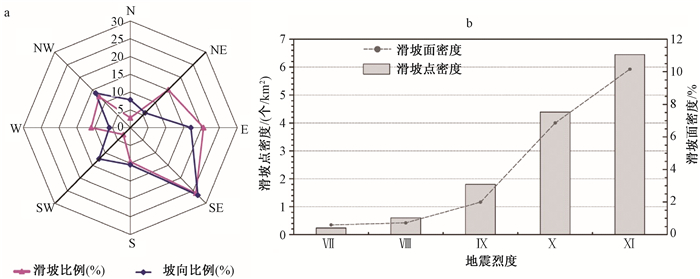

同震地质灾害研究主要包括同震地质灾害空间分布特征及其与地形(见图 1a)震中、烈度、峰值地面加速度(PGA)、断层(见图 1b)、地表破裂、地质(岩性)等环境因素之间的相关关系[6~8, 34, 35],国内外学者已经做了大量的研究工作。研究认为地震效应对地质灾害发育分布特征具有重大影响,主要有以下几个重要结论:(1)地震地质灾害分布与震中距之间存在负相关关系;(2)地震地质灾害分布与坡度之间具有显著的正相关关系;(3)地震地质灾害分布与地震烈度、地震动之间呈现正相关关系,地质灾害多分布在高烈度区和强地震动区;(4)地震触发地质灾害数量整体上是随震级呈数量级递增的;(5)地震地质灾害分布与地层岩性关系密切,主要发育在软硬相间的顺向岸坡以及斜向—顺向岸坡结构内。虽然不同地震的研究结果有所不同,但是上述基本趋势是一致的。

1.2 地震前后地质灾害发育分布差异

地震导致地质灾害发生的环境背景发生了变化,因此地震前后地质灾害发育分布具有显著差异性,主要表现在地质灾害发生频率、强度、性质、降雨阈值和空间分布等特征上[36~42]。黄润秋[15]认为汶川震区的地质灾害性质从震前以崩塌、滑坡灾害为主,转为了震后以泥石流灾害为主,震后泥石流灾害规模巨大,且具有集中群发性。相对于震前降雨诱发地质灾害,地震诱发地质灾害呈现更高的空间集聚性,例如汶川地震诱发地质灾害呈现沿发震断裂(北川—映秀断裂)集中分布的趋势[6~7, 43]。

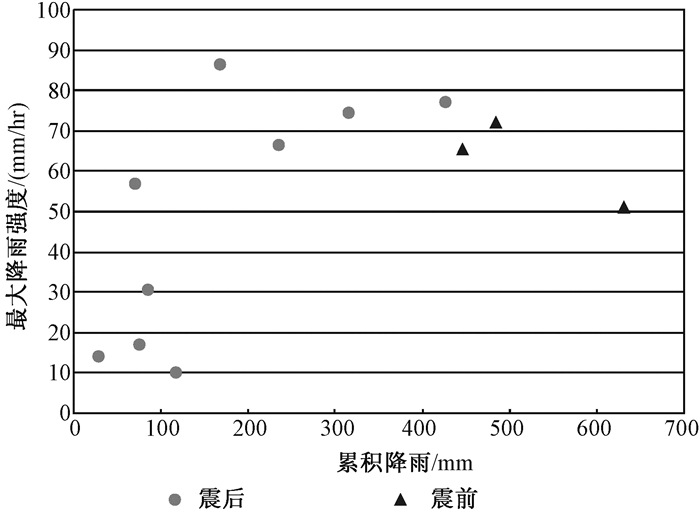

与震前相比,地震效应使得震后地质灾害发生的地形、地质条件和降雨阈值等因素呈现降低趋势。台湾学者[21, 44~45]研究了1999年台湾集集地震对地震前后滑坡、泥石流的影响,表明震后启动泥石流的最大小时降雨强度和临界累计降雨量约是震前的1/3(见图 2),震前降雨型滑坡主要发生在20°~30°斜坡,而震后降雨型滑坡主要发生在40°~50°斜坡。汶川地震后,一些学者对震后地质灾害降雨阈值进行了研究[46~48],发现震后地质灾害降雨阈值显著降低。与震前相比,北川震后泥石流的累计降雨量阈值和小时降雨强度临界值分别减少了15~22%和25~32%[49],震后绵远河流域小岗剑沟泥石流临界雨量大幅度下降,2010年和2011年暴发泥石流的临界雨量分别约为地震前的21%和23%[50]。总结这些研究结果发现,对于不同地震的不同区域,其震后地质灾害降雨阈值的变化规律具有较大差异,但其降低趋势是一致的。

图 2 台湾集集地震扰动区触发泥石流的小时降雨量和累积降雨量[44]Figure 2. Plot of the maximum hourly percipitation versus the maximum accumulated precipitation for debris flow events in the Chi-chi earthquake-disturbed areas

图 2 台湾集集地震扰动区触发泥石流的小时降雨量和累积降雨量[44]Figure 2. Plot of the maximum hourly percipitation versus the maximum accumulated precipitation for debris flow events in the Chi-chi earthquake-disturbed areas2. 震后地质灾害的长期活动性

地震效应对斜坡稳定性的影响是长期的,特别是后续降雨使滑坡、泥石流等地质灾害连绵不断[33]。目前,震后地质灾害的长期活动性和发展趋势的相关研究还不十分丰富,国内外主要研究结果具体见下文。

2.1 国外地震地质灾害的长期活动性

(1) 1923年日本关东Ms7.9级地震

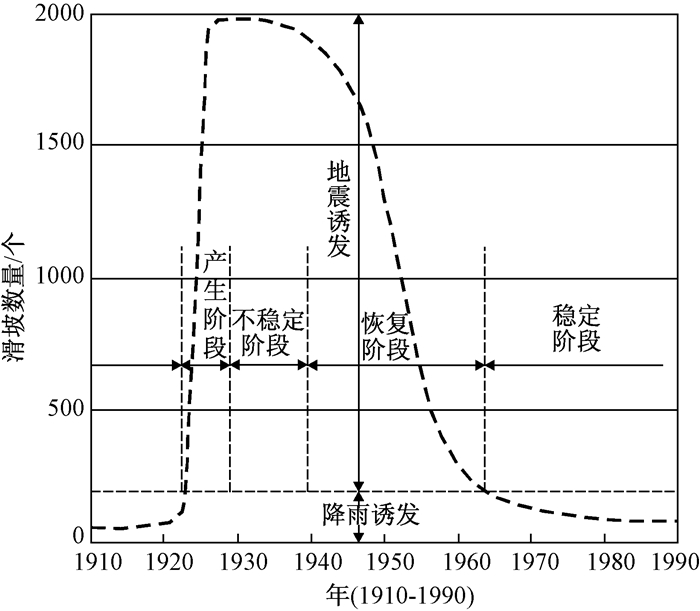

1923年日本横滨和东京一带发生了Ms7.9大地震,称为关东大地震,造成了关东地区大范围的崩塌、滑坡等地质灾害。Koi等[51]研究了日本关东地震滑坡对流域沉积物的影响,研究表明日本关东地震仍然影响着80年后的地质灾害活动性。Nakamura[20]研究了关东大地震前后1896~1980年的地震滑坡及后续降雨型滑坡的趋势和规律(见图 3),认为震后滑坡活动可以分为4个阶段:产生阶段、不稳定阶段、恢复阶段和稳定阶段,总共持续约40~50年。震后几年为产生阶段,滑坡数量迅速增加;不稳定阶段对应于滑坡的强活动期,持续时间约为15年;恢复阶段的滑坡数量明显下降,持续时间约为24年;然后经历约10年的稳定阶段,滑坡活动逐渐恢复到震前水平。

(2) 2005年巴基斯坦Kashmir Ms7.6级地震

Khattak[19]研究了Kashmir地震后两年(2005—2007)的地震滑坡变化规律,其中9%的区域呈现出滑坡面积增长趋势。然而,Khan[52]研究认为Kashmir地震后5年(2005~2010)来,10%的区域呈现出滑坡面积增长趋势。Saba[53]对比研究了Kashmir地震前后5年的滑坡时空分布变化规律,认为Kashmir地震对震后2年内的滑坡发育分布具有较大影响。

2.2 国内汶川地震地质灾害的长期活动性

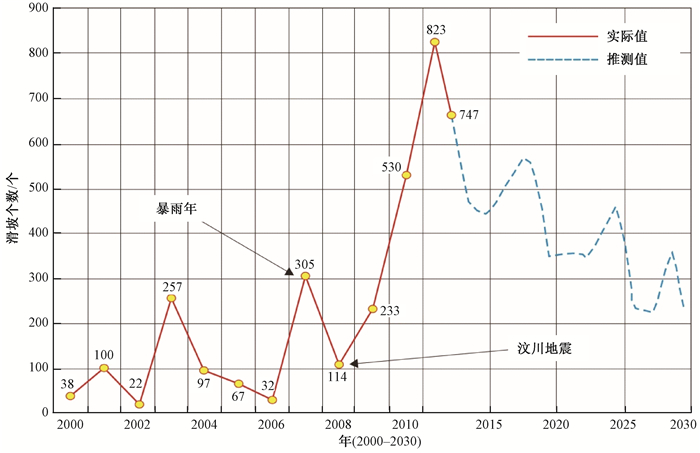

相较于震前,汶川震后地质灾害频率和规模都显著增加,对地震灾区的财产生命安全和重大工程建设、运营具有重大影响并导致了严重损失(见图 4)。研究者们对汶川震后地质灾害的长期活动性进行了一些研究工作,获得了一些研究结果和初步认识。

2.2.1 滑坡的长期活动性

国内学者黄润秋研究了汶川地震前后(2000—2011)灾难性滑坡变化规律(见图 5中实线)[15~16],结果表明:震后灾难性滑坡数量连续3年呈逐年上升趋势,震后暴雨年滑坡数量约为震前暴雨年滑坡数量的2倍,震后非暴雨年滑坡数量约为震前非暴雨年滑坡数量的4~5倍。参考台湾集集地震后地质灾害的演化特点推导了汶川地震后地质灾害的演化趋势(见图 5中虚线),认为汶川地震灾区的震后地质灾害活动将呈现周期性衰减特征,每4~5年为一个周期,峰值地质灾害强度将逐渐衰减,直至恢复到震前水平。崔鹏等[54~55]研究认为在汶川震后近5年内还会发生大量的滑坡和崩塌,随着时间的推移,不稳定斜坡数量逐渐减少,滑坡和崩塌活动将呈现逐渐减弱的趋势,估计持续约10年。唐川[33]的研究结果与崔鹏相近,认为汶川强震区至少在近10年内,滑坡活动趋势是强烈的。

2.2.2 泥石流的长期活动性

地震触发的崩塌、滑坡等堆积体能够为泥石流活动提供丰富的松散固体物质,并且地震造成大量坡体失稳和岩体破坏,使这些泥石流沟将在今后较长一段时间内处于活跃期,泥石流暴发规模和频率将显著增加。汶川震区山高坡陡,泥石流具有物源分布相对位置高、暴发隐蔽性强、运移速度高、距离远、破坏性大等特点[26]。相对于震前,震后泥石流出现物源量激增、震前衰退停歇期的泥石流重新复活、启动雨量雨强降低、暴发频率增大以及群发性等特点[46]。

对于整个汶川震区而言,黄润秋[15~16]根据地震灾区泥石流的固体物源量来分析高强度地质灾害的持续时间,采用了两种方法:(1)基于地质灾害点平均体积的泥石流固体物源量分析;(2)基于地质灾害点平均厚度的泥石流固体物源量分析。研究结果表明震后灾区地质灾害高发期将持续约20~25年。崔鹏等[54~56]研究认为汶川震后泥石流演变趋势为:活动强度由急剧增强的突变转为逐步减弱,期间活跃期与平静期交替出现,泥石流活动将在震后5年内进入极度活跃期,随后逐渐衰减,第1个泥石流活跃期可能会持续约15年左右,泥石流活跃期共持续时间约20~30年。陈晓清等[57]的研究结果与崔鹏相似,推测震后泥石流活动将可能持续约20年,并且建议地震极重灾区不宜在震后3年内实施大量的泥石流防治工程,而应在3~5年后再实施泥石流防治工程最为合理。谢洪等[58]研究了2008年汶川地震的后发型地震泥石流特征,认为龙门山及邻近的邛崃山等山区因汶川地震的影响,泥石流已进入强烈活动期,其强烈活动时间可能持续10~30年。

从汶川震区的局部区域来看,(1)北川干溪沟泥石流的长期发展趋势为:①可供形成山地灾害的松散固体物质来源总量呈下降趋势,泥石流总量下降;②活跃期—平静期交替、活跃期逐渐缩短、平静期逐渐延长;③泥石流活动类型在震后一段时间内为输移控制型,然后为输移控制型向松散固体物质控制型过渡,最后发展成为松散固体物质控制型;④汶川地震后第一个活跃期为10~15年[59]。(2)北川西侧山坡泥石流:震后北川西侧山坡泥石流高发期是5~10年,之后地质条件将逐渐趋于稳定,泥石流活动逐渐减弱[33, 49]。(3)绵竹清平走马岭泥石流:Zhang等[26]采用多时相遥感解译等方法研究分析了绵竹清平走马岭泥石流沟的长时期物源变化趋势,推测走马岭沟的高位泥石流灾害将要持续15年的高发期,之后逐渐恢复到震前水平。(4)岷江上游:在震后5~10年的时期内,岷江上游还将激发大量的泥石流[60]。

2.3 国内其它地震地质灾害的长期活动性

(1) 1999年台湾集集Ms7.6级地震

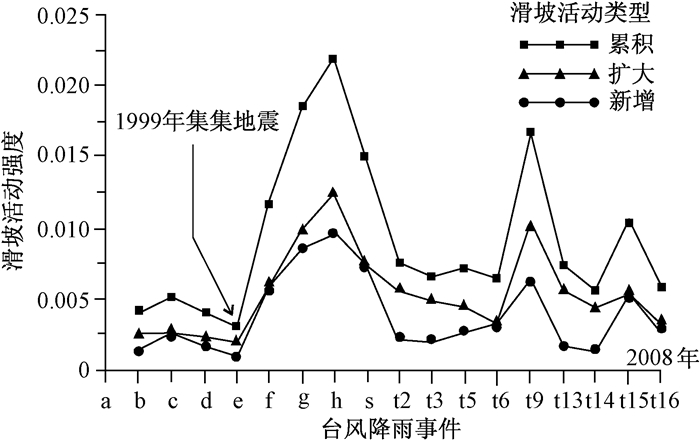

台湾学者[21, 44~45]对1999年台湾集集地震后的滑坡活动规律进行了较为深入的研究,分析了1996~2008年期间发生的台风降雨事件与滑坡活动强度变化规律(见图 6),发现震后滑坡活动强度呈上升趋势。在2000~2004年期间,滑坡活动极为活跃,具有较高的滑坡强度;2004年之后,滑坡活动强度呈现逐年降低趋势;2008年之后,滑坡强度明显减小,但是仍然没有恢复到震前水平。其他研究结果表明:①震后6年内,地震对降雨滑坡发育分布仍然有着持续影响[61];②震后约3年,地震对降雨滑坡的影响衰减约50%,震后约10年,衰减到约10% [62];③统计结果表明,地震对震后降雨滑坡的影响呈现幂率衰减模式[63];④震后泥石流发生具有较低的水文和地形阈值,触发泥石流的平均和最小降雨量都降低了[64]。

(2) 1850年西昌Ms7.5级地震

Wei等[18]研究分析了四川省邛海流域的长时期滑坡灾害,认为当前邛海流域的大量滑坡为1850年西昌地震所触发,在震后降雨影响下仍有较大的复活可能性,推断震后滑坡活动性至少持续了160年。

3. 分析与讨论

强震区震后地质灾害的长期活动性是由多种地震效应引起的,例如岩体松动、地表破裂、植被破坏、地形地貌变化、松散堆积物增加、地壳应力场变化和地壳形变等,这些都可以改变地表岩体的物理力学性质,从而改变震后地质灾害的发育分布特征。这些地震效应对地质灾害的影响周期是不一致的,其中地壳形变具有较长的影响周期。王庆良等[65]根据中国5个典型地震的震后垂直形变资料,利用将岩石圈和软流圈均一化的单层标准线性固体粘弹性位错模型,对各震区地球介质的震后有效松弛时间进行了最小二乘反演(见表 1),可见震后地壳形变周期可达20年以上。目前关于地震地质灾害长期活动性的相关研究中还没有涉及地球介质的震后松弛效应,这方面的研究值得关注。

表 1 中国典型地震震后有效松弛时间[65]Table 1. Post-seismic effective relaxation cycles of typical earthquakes in China地震名称 震级(Ms) 发震时间 测段名称 资料年限 有效松弛时间/年 最大形变量/mm 同震形变/mm 唐山 7.8 1976.7.28 山津26-22 1976—1992 21.6 127.1 206 邢台 7.2 1966.3.22 冯巨7-11 1966—1976 11.1 131.6 273 通海 7.8 1970.1.5 高大1-4 1970—1981 5.5 32.8 未测 炉霍 7.6 1973.2.6 虚墟B-C 1973—1981 4.9 6.5 未测 共和 7.0 1900.4.26 倒花15-18 1990—1995 4.0 25.5 43 通过分析国内外震后地质灾害实例及其引起的严重损失,认为震后地质灾害的长期活动性对地质灾害危险性具有重大影响,且是一个长期的过程,不考虑地质灾害的长期活动性的震后地质灾害危险性评价是不全面的和被低估了的。

震后地质灾害之所以频发,重要原因之一就是地质灾害发生所需要的临界雨量值降低,在汶川地震和台湾集集地震后,许多学者都对地质灾害的临界雨量值进行了研究,主要包括计算地震前后及多年的诱发地质灾害最大小时降雨强度和临界累计降雨量并进行对比研究,对比分析地震前后降雨型滑坡发生的地形地貌条件,例如震后降雨型地质灾害发生坡度增加。

当前的研究工作主要关注震后地质灾害强度的变化,是一个线性指标。由于地质灾害样本的时间尺度较短且缺乏连续性,很少关注震后地质灾害的空间分布特征,然而在地震效应的影响下,震后地质灾害的空间分布也是变化的,也是表征震后地质灾害长期活动性的重要指标。例如地震参数(震中距、烈度、地面峰值加速度)对震后地质灾害空间分布的影响是随着时间推移而逐渐减弱的,地质灾害空间分布特征将逐渐恢复到震前模式。

地质灾害影响因素较多,地质灾害发生频率难以准确获得,不足以准确反映震后地质灾害发展趋势。然而,从地质灾害的时空分布变化规律、强度—频率分布变化规律、影响因素变化规律等入手,在统计规律方面研究分析震后地质灾害的长期活动性及发展趋势,获得定量化或半定量化研究结果,加深对地震地质灾害的长期活动性的科学认识,为地震扰动区震后地质灾害的长期防灾减灾和风险管控提供科学支持,是地震地质灾害长期活动性研究的一个重要方向。

4. 结论

地震地质灾害的长期活动性是地质灾害领域的研究难点,由于历史强震典型案例和代表性的局限性,以及地震地质灾害数据编录的缺乏和不完整性,目前国内外对地震地质灾害长期活动性的研究还没有形成完整体系。

目前,震后地质灾害长期活动性的研究现状可以概括为:(1)不同学者的研究结果之间存在较大差异,缺乏统一性;(2)不同区域的震后地质灾害活动期存在较大差异,主要是与震级大小、地质环境的差异有关;(3)不同灾种的震后活动期存在较大差异,滑坡的最长活跃期约为20年,泥石流的最长活跃期约为30年;(4)局部区域的研究结果小于整个区域;(5)震后泥石流冲出物质量高于预期,泥石流物源的增量部分预计不足。

当前,震后地质灾害的长期活动性研究的技术方法主要有:(1)统计地质灾害暴发频率的变化规律;(2)统计地质灾害降雨阈值的变化规律;(3)总结松散堆积体物源量的变化规律;(4)预测滑坡面积、泥石流冲出物质量的发展趋势;(5)结合地质灾害实地调查,与前人研究案例进行对比分析。

从地质灾害的统计规律方面入手,尤其是震后地质灾害发育分布的演化规律,研究分析震后地质灾害的长期活动性及发展趋势,获得定量化或半定量化研究结果,结合固体地球领域的研究成果(如震后地壳形变),加深对地震地质灾害的长期活动性的科学认识,是地震地质灾害长期活动性研究的一个重要方向。

-

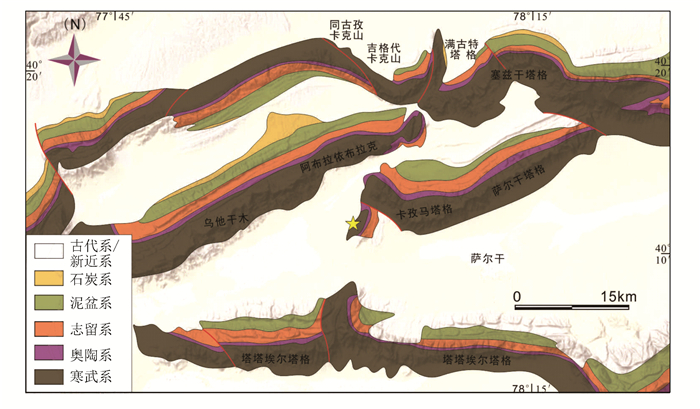

图 1 西南天山造山带地质图

1—新生代地层;2—中生代地层;3—古生代地层;4—前寒武纪地层;5—蛇绿混杂岩;6—超基性-基性侵入岩;7—花岗岩;8—湖泊;9—冰川;10—断层;

①—扎拉依尔—奈曼缝合带;②—尼古拉耶夫线—那拉提北缝合带;③—南中天山缝合带;④—塔里木北缘断裂带; ⑤—塔拉斯—费尔干纳走滑断裂带;

KNTS—吉尔吉斯斯坦北天山;YB—伊犁地块;TB—塔里木陆块;CTA—中天山复合弧地体;STOB—西南天山造山带a—中亚造山带构造简图;b—西南天山及其邻区地质图[1-3]Figure 1. Tectonic sketch map of the southwest Tianshan orogen

-

[1] ŞENGÖR, A M C, NATAL'IN B A, BURTMAN V S. Evolution of the Altaid tectonic collage and Palaeozoic crustal growth in Eurasia[J]. Nature, 1993, 364(6435):299-307. doi: 10.1038/364299a0 [2] KLEMD R, GAO J, LI J L, et al. Metamorphic evolution of (ultra)-high-pressure subduction-related transient crust in the South Tianshan Orogen (Central Asian Orogenic Belt):Geodynamic implications[J]. Gondwana Research, 2015, 28(1):1-25. doi: 10.1016/j.gr.2014.11.008 [3] CHEN Z L, WANG Z X, HAN F B, et al. Late cretaceous-Cenozoic uplift, deformation, and erosion of the SW Tianshan mountains in Kyrgyzstan and Western China[J]. International Geology Review, 2017, 60(8):1019-1037. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=10.1080/00206814.2017.1365018 [4] XIAO W J, WINDLEY B F, ALLEN M B, et al. Paleozoic multiple accretionary and collisional tectonics of the Chinese Tianshan orogenic collage[J]. Gondwana Research, 2013, 23(4):1316-1341. doi: 10.1016/j.gr.2012.01.012 [5] KRÖNER A, WINDLEY B F, BADARCH G, et al. Accretionary growth and crust formation in the Central Asian Orogenic Belt and comparison with the Arabian-Nubian shield[M]//HATCHER R D JR, CARLSON M P, MCBRIDE J H, et al. 4-D Framework of Continental Crust. Geological Society of America, 2007, 200: 182-209. [6] 曲国胜, 李亦纲, 陈杰, 等.柯坪塔格推覆构造几何学、运动学及其构造演化[J].地学前缘, 2003, 10(S1):142-152. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxqy2003z1021QU Guosheng, LI Yigang, CHEN Jie, et al. Geometry, kinematics and tectonic evolution of Kepingtage thrust system[J]. Earth Science Frontiers, 2003, 10(S1):142-152. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxqy2003z1021 [7] 李忠, 高剑.构造活动区特征源汇体系及古地理重建:以塔里木块体北缘记录"泛非"事件的碎屑锆石分析为例[J].古地理学报, 2016, 18(3):424-440. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gdlxb201603009LI Zhong, GAO Jian. Characteristic source-sink systems and palaeogeographic reconstruction in active tectonic regions:A case research on detrital zircons recording the Pan-African event in northern Tarim Block[J]. Journal of Palaeogeography, 2016, 18(3):424-440. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gdlxb201603009 [8] 肖文交, 舒良树, 高俊, 等.中亚造山带大陆动力学过程与成矿作用[J].新疆地质, 2008, 26(1):4-8. doi: 10.3969/j.issn.1000-8845.2008.01.002XIAO Wenjiao, SHU Liangshu, GAO Jun, et al. Continental dynamics of the central Asian orogenic belt and its metallogeny[J]. Xinjiang Geology, 2008, 26(1):4-8. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1000-8845.2008.01.002 [9] 陈宣华, 杨农, 叶宝莹, 等.中亚成矿域多核成矿系统西准噶尔成矿带构造体系特征及其对成矿作用的控制[J].大地构造与成矿学, 2011, 35(3):325-338. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2011.03.001CHEN Xuanhua, YANG Nong, YE Baoying, et al. Tectonic system and its control on metallogenesis in Western Junggar as part of the central Asia multi-core metallogenic system[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2011, 35(3):325-338. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2011.03.001 [10] 薛春纪, 赵晓波, 莫宣学.中亚成矿域斑岩铜金成矿的地质环境问题[J].岩石学报, 2016, 32(5):1249-1261. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201605001XUE Chunji, ZHAO Xiaobo, MO Xuanxue. Problem on porphyry Cu-Au metallogenic environment in Central Asian:an overview[J]. Acta Petrologica Sinica, 2016, 32(5):1249-1261. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201605001 [11] MIDDLEMOST E A K. Naming materials in the magma/igneous rock System[J]. Earth-Science Reviews, 1994, 37(3-4):215-224. doi: 10.1016/0012-8252(94)90029-9 [12] SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts:implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society, London, Special Publications, 1989, 42(1):313-345. doi: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19 [13] WU Y B, ZHENG Y F. Genesis of zircon and its constraints on interpretation of U-Pb age[J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49(15):1554-1569. doi: 10.1007/BF03184122 [14] 季建清, 韩宝福, 朱美妃, 等.西天山托云盆地及周边中新生代岩浆活动的岩石学、地球化学与年代学研究[J].岩石学报, 2006, 22(5):1324-1340. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98200605021JI Jianqing, HAN Baofu, ZHU Meifei, et al. Cretaceous-Paleogene alkaline magmatism in Tuyon basin, southwest Tianshan mountains:geochronology, petrology and geochemistry[J]. Acta Petrologica Sinica, 2006, 22(5):1324-1340. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98200605021 [15] 徐学义, 夏林圻, 夏祖春, 等.西南天山托云地区白垩纪-早第三纪玄武岩地球化学及其成因机制[J].地球化学, 2003, 32(6):551-560. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.2003.06.005XU Xueyi, XIA Linqi, XIA Zuchun, et al. Geochemistry and genesis of Cretaceous-Paleogene basalts from the Tuoyun Basin, Southwest Tianshan Mountains[J]. Geochimia, 2003, 32(6):551-560. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.2003.06.005 [16] PEARCE J A. Immobile element fingerprinting of Ophiolites[J]. Elements, 2014, 10(2):101-108. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=81844e4b3f5760530b1250676aa48bd7 -

下载:

下载:

下载:

下载: