RELATION BETWEEN THE FAULTING AND GOLD-MINERALIZATION IN THE JIAOJIA GOLD DEPOSIT, EASTERN SHANDONG PROVINCE

-

摘要: 文中着重阐述了控矿断裂活动与焦家金矿Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ号矿体之间的成生关系。指出:焦家金矿Ⅱ号矿体与控矿断裂第一期活动有关,Ⅰ号矿体与第二期活动有关,Ⅲ号矿体与第三期活动有关。控矿断裂第一、二期活动显压扭性,第三期活动则显张扭性特征,Ⅰ、Ⅱ号矿体的矿化类型为破碎蚀变岩型,Ⅲ号矿体为多金属硫化物脉型。Abstract: The gold ores were found to be distributed along the faults occurring in the Jiaojia goldfield,Eastern Shandong.The faults had undergone at least 3 stages of acitivyt,the first two being characterized by compresso-shearing, the thrid by tenso-shearing.Each individual of the ores can be correlated to one of the 3 stages.

-

Key words:

- Jiaojia gold deposit /

- fault control of ores /

-

大田琴山铁矿是福建省地质调查研究院近年来通过地质填图、物探扫面、槽探工程揭露、钻探工程验证及详查勘探发现的一个中型铁矿床。铁矿属于福建省内稀缺的大型矿种,根据矿床规模及目前的矿产品市场价格分析,该矿床具有良好开发前景[1]。前人曾在该矿床及周边地区开展过地质研究工作[1~3],但由于琴山铁矿是新发现的矿床,对于该矿床的研究程度不高,并未涉及矿床形成机制。本文在野外地质工作基础上,通过琴山铁矿床不同阶段透明矿物中流体包裹体显微测温和激光拉曼测试,运用同位素地球化学和流体地球化学方法,深入探讨了琴山铁矿的物理化学特征。

1. 地质背景

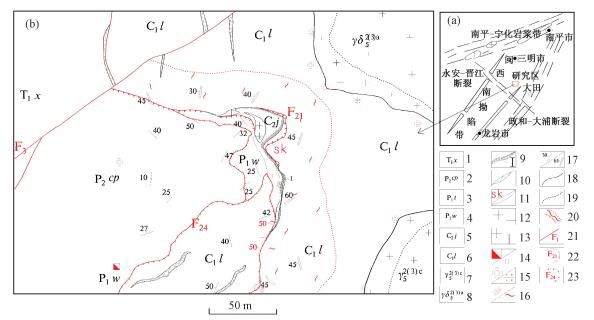

研究区位于福建省三明市大田县,地质位置上处于政和—大埔北北东向断裂带中段,闽西南坳陷带东南缘(见图 1a),属永安—梅州—惠阳(坳陷)铁铜铅锌金银煤成矿亚带大田铁铜多金属成矿区。

图 1 闽西南地区构造纲要图(a)和琴山铁矿矿区地质简图(b)(福建省地质调查研究院,2012)1—早三叠世溪口组;2—晚二叠世翠屏山组;3—早二叠世童子岩组;4—早二叠世文笔山组;5—晚石炭世经畲组;6—早石炭世林地组;7—燕山早期第三阶段第三次侵入岩中细粒钾长花岗岩;8—燕山晚期第一阶段第三次侵入岩中细粒花岗闪长岩;9—铁矿体及编号;10—铁锰矿化蚀变带;11—矽卡岩化带;12—花岗闪长岩;13—钾长花岗岩;14—褐铁矿化/黄铁矿化;15—硅化/云英岩化;16—矽卡岩化/绿泥石化;17—层理产状/片理产状;18—地质界线;19—岩相界线;20—动力变质带;21—断层及编号;22—滑脱断层及编号;23—推覆断层及编号Figure 1. Geological sketch map of the Qinshan iron ore district and tectonic outline map of the Minxinan region

图 1 闽西南地区构造纲要图(a)和琴山铁矿矿区地质简图(b)(福建省地质调查研究院,2012)1—早三叠世溪口组;2—晚二叠世翠屏山组;3—早二叠世童子岩组;4—早二叠世文笔山组;5—晚石炭世经畲组;6—早石炭世林地组;7—燕山早期第三阶段第三次侵入岩中细粒钾长花岗岩;8—燕山晚期第一阶段第三次侵入岩中细粒花岗闪长岩;9—铁矿体及编号;10—铁锰矿化蚀变带;11—矽卡岩化带;12—花岗闪长岩;13—钾长花岗岩;14—褐铁矿化/黄铁矿化;15—硅化/云英岩化;16—矽卡岩化/绿泥石化;17—层理产状/片理产状;18—地质界线;19—岩相界线;20—动力变质带;21—断层及编号;22—滑脱断层及编号;23—推覆断层及编号Figure 1. Geological sketch map of the Qinshan iron ore district and tectonic outline map of the Minxinan region地层在矿区中大面积出露,古生代早石炭世林地组、晚石炭世经畲组、早二叠世文笔山组、晚二叠世翠屏山组及中生代早三叠世溪口组均有出露,地层被区内断层切割成不规则的断块(见图 1b)。侵入岩分布在研究区东南角和东北角,东南角侵入岩为燕山早期第三阶段第三次侵入岩中细粒钾长花岗岩,属太华岩体组成部分;东北角侵入岩为燕山晚期第一阶段第三次侵入岩中细粒花岗闪长岩,属汤泉岩体组成部分,呈岩瘤状产出。矿区经历多期次地质构造作用,推覆、滑脱、脆性断层及次级向斜褶皱发育,形成了较复杂的构造格局。区内共圈定7个磁铁矿矿体、2个锌矿体、1个铁锰矿(化)体。主矿体产于经畲组中,产状与围岩基本一致,矿体形态随围岩同步褶曲呈似层状,受地层控制明显;次要矿体以透镜状、脉状居多,主要受地层层位、断裂构造、岩体接触带控制,是构造-岩体-地层三者共同作用的结果。

2. 样品及分析方法

2.1 样品

样品采自平硐PD3-CM202、PD3-CM204和地表矿脉,主要类型为石榴子石、石榴子石-黄铁矿、磁铁矿-石英脉、黄铁矿-石英脉、纯石英脉、闪锌矿-方铅矿-石英脉。选取5个含石英脉的矿石样品粉碎到0.30~0.18 mm(50~80目),在双目显微镜下,手工挑选纯净的石英单矿物进行氢、氧同位素分析。用于流体包裹体岩相学观察、显微测温和激光拉曼探针分析的样品,需要将经过挑选的手标本磨制成双面抛光的包裹体薄片。

2.2 分析方法

氢、氧同位素分析在中国地质科学院矿产资源研究所同位素实验室进行。氢同位素测试先对石英单矿物样品进行清洗,去除次生包裹体和吸附水;再通过加热爆裂法提取原生流体包裹体中的H2O,使之与Zn充分反应制取H2;最后在MAT-251 EM型质谱计上测定δD值,测试精度为±3‰。氧同位素分析采用BrF5法提取矿物氧[4],并在MAT 252型质谱仪上测定δ18O值,测试精度为±0.2‰。

流体包裹体显微测试在南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室LinKam THMS600型冷热台上完成,理论上可达到的实验温度范围为-196~+600 ℃。实验温度低于31 ℃时,误差为±0.2 ℃;31~300 ℃之间时误差为±1 ℃;高于300 ℃时误差为±2 ℃。

流体包裹体气液成分采用南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室RM-2000型显微激光拉曼探针测定,测试时室温约15 ℃。激光光源为514 nm的Ar+激光器,激光束斑大小约为1 m,光谱分辨率2 cm,光栅1800,包裹体扫描时间30 s[6]。

3. 流体包裹体研究

3.1 岩相学特征及类型

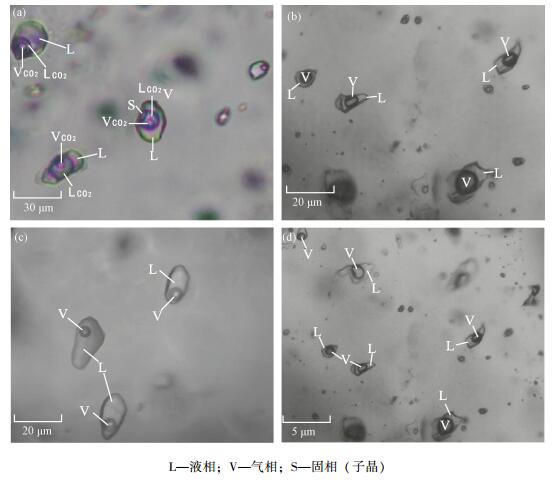

显微观察显示,该矿床流体包裹体较发育,大小不一(2~30 μm),以10~15 μm为主。按室温下包裹体中物相种类和比例,该矿床流体包裹体可分为富液相两相水溶液包裹体(Ⅰ型,L+V)和富气相两相水溶液包裹体(Ⅱ型,V+L)[7]。此外在薄片显微观察中偶见含CO2两相包裹体和含子晶三相水溶液包裹体(L+V+S)(见图 2a),因数量极少,本次未作专门研究。

Ⅰ型包裹体(见图 2b、2c)大小介于3~24 μm之间,以次圆形—椭圆形为主,少见不规则或长条形,充填度(气液比)介于0.1~0.4之间,以0.2~0.3为主,加热后气泡消失,均一到液相。Ⅱ型包裹体(见图 2b、2d)大小介于6~18 μm之间,椭圆形—次圆状为主,充填度(气液比)介于0.6~0.8之间,加热后均一到气相。Ⅱ型包裹体主要分布在高温矿物石榴子石中,Ⅰ型包裹体在各个阶段矿物均有发现。

3.2 显微测温及密度、压力、深度估算

温度-盐度测试分析结果(见表 1)显示,Ⅰ型包裹体均一温度范围140~407 ℃,均值288.7 ℃;盐度(NaCl的质量分数,下同)0.18%~10.2%,均值2.89%;密度0.62~0.90 g/cm3,均值0.78 g/cm3;压力1.83~19.90 MPa,均值6.43 MPa;深度0.18~1.99 km,均值0.64 km。Ⅱ型包裹体均一温度398~470 ℃,均值422.5 ℃;盐度1.18%~15.4%,均值5.92%;密度0.51~0.55 g/cm3,均值0.53 g/cm3;压力30.1~31.54 MPa,均值30.82 MPa;深度3.01~3.15 km,均值3.08 km。因此,与Ⅰ型包裹体相比,Ⅱ型包裹体形成温度较高、流体密度和压力较大、形成深度较深。

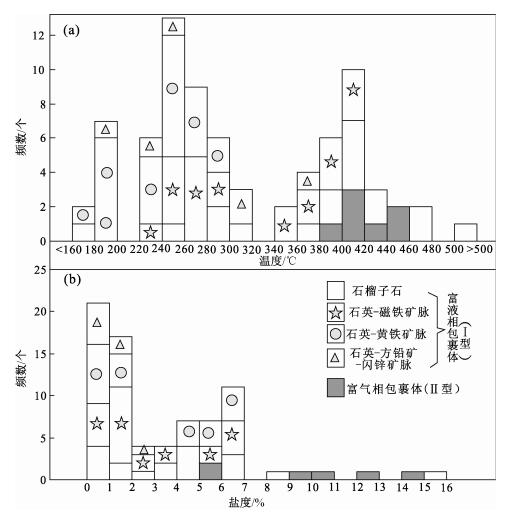

表 1 流体包裹体显微测温结果Table 1. Microthermometric data from fluids inclusions in the Qinshan iron deposi样号(测点数) 样品类型 包裹体类型 充填度 均一温度/℃ 冰点温度/℃ 盐度/% 密度/(g·cm-3) 压力/MPa 深度/km 范围 均值 范围 均值 范围 均值 QSQ-3(2) 石榴子石-黄铁矿 Ⅰ 30 285~312 298.5 -0.1~-2.2 -1.1 0.18~3.71 1.94 0.74 8.30 0.83 QSQ-2(5) 石榴子石 50~70 386~402 395.3 -3.3~-6.8 -5.18 5.41~10.20 8.03 0.62 6.21 0.62 QPD3-1(8) 磁铁矿-石英脉 30~50 260~407 369.1 -0.1~-4.8 -3.74 0.18~7.59 6.05 0.65 19.90 1.99 QPD3-3(7) 磁铁矿-石英脉 20~40 239~343 270.1 -0.1~-1.8 -0.71 0.18~3.55 1.22 0.78 5.48 0.55 QPD3-4(8) 磁铁矿-石英脉 10~30 276~385 336.1 -0.1~-1.7 -0.63 0.18~2.90 1.08 0.77 5.72 0.57 QSQ-5(9) 黄铁矿-石英脉 20~31 185~248 231.7 -0.1~-3.7 -1.17 0.18~6.01 1.95 0.84 2.85 0.29 QPD2-1(5) 黄铁矿-石英脉 40~50 262~291 278.0 -0.7~-0.9 -0.80 1.22~1.57 1.40 0.84 6.18 0.62 QPD3-2(5) 石英脉 20~40 231~272 250.3 -0.3~-0.9 -0.55 0.53~1.57 0.96 0.81 3.97 0.40 QPD3-7(7) 石英脉 20~40 178~268 209.6 -2.4~-4.6 -3.36 4.03~7.31 5.47 0.90 1.83 0.18 QPD2-2(8) 石英脉-方铅矿-闪锌矿 20~30 140~320 248.5 -0.1~-1.5 -0.44 0.18~2.57 0.84 0.84 3.86 0.39 QSQ-1(3) 石榴子石 Ⅱ 50~60 398~427 412.0 -3.1~-5.9 -3.86 5.11~9.08 6.21 0.55 30.10 3.01 QSQ-4(4) 石榴子石-黄铁矿 20-30 401~470 432.9 -0.1~-11.5 -3.90 1.18~15.40 5.63 0.51 31.54 3.15 注:测试在南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室完成。WNaCl=0.00+1.78Tm-4.42×10-2Tm2+ 5.57×10-4 Tm3,Tm为冰点温度的绝对值(Hall等, 1988);密度和最小压力参考NaCl-H2O流体体系估算[9] 流体包裹体均一温度和盐度直方图(见图 3)显示,该矿床流体包裹体均一温度和盐度都具有双峰,其中均一温度峰值为250 ℃和410 ℃(见图 3a),分别对应Ⅰ型包裹体峰值和Ⅱ型包裹体峰值;盐度峰值为1%和6.5%(见图 3b),主要为Ⅰ型包裹体峰值,Ⅱ型包裹体盐度一般大于9%,说明Ⅱ型包裹体是在高温高盐度环境中捕获。

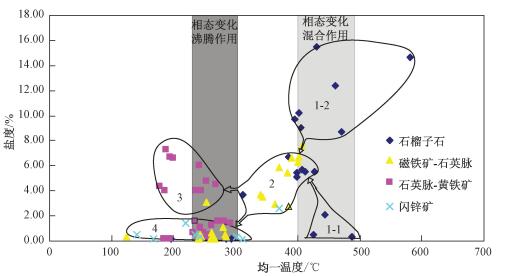

由图 3还可以看出,石榴子石包裹体温度分布比较集中,以高温(主要在380~480 ℃)为主;石英-磁铁矿脉包裹体温度分布比较离散(220~420 ℃均有),中高温为主(大部分大于280 ℃),中低盐度(1%~7%);石英-黄铁矿脉包裹体温度分布较集中,中低温为主(180~300 ℃,大部分小于300 ℃),中低盐度(1%~7%);闪锌矿脉包裹体温度分布较集中,以低温为主(大部分小于260 ℃),盐度低(0~2%)。表 1显示,从石榴子石到闪锌矿,其包裹体压力由大到小,深度由深到浅,温度由高到低,与典型的矽卡岩矿床物理化学条件[8]相似。

3.3 流体包裹体成分分析

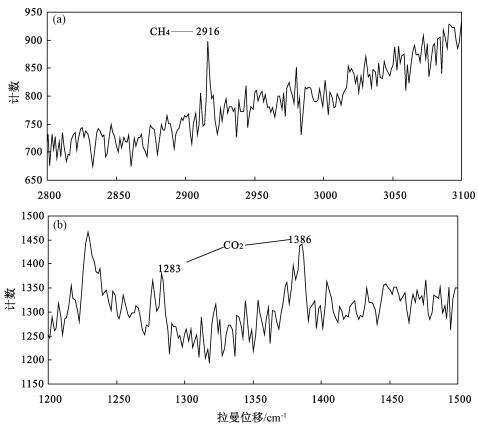

激光拉曼探针分析显示,富气相两相水溶液包裹体的气相成分主要是水蒸气,去除水蒸气在拉曼光谱图中产生的信号峰,即可观察到CO2和CH4的特征光谱(见图 4),说明包裹体中含有CO2和CH4等挥发性气体,这与显微观察中偶见含CO2两相包裹体和含子晶三相水溶液包裹体相吻合。

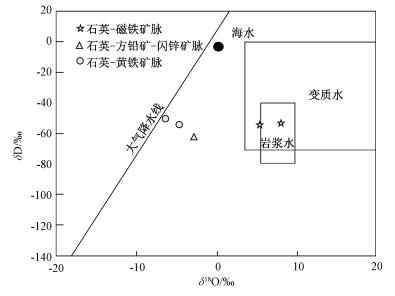

4. 氢、氧同位素研究

由实测样品的氢、氧同位素组成(见表 2)可以看出,含矿石英脉中石英δD值介于-51‰~-62‰之间,δ18O石英值范围1.9‰~12.3‰。将流体包裹体均一温度平均值代入平衡方程[4]计算获得与石英达到平衡时成矿流体的δ18OH2O值(见表 2),该值介于-4.0‰~7.5‰之间。计算得到的δ18OH2O值和测试得到的δD值代表了石英圈闭时成矿流体的氢、氧同位素组成[10]。由于岩浆水δ18OH2O范围5.50‰~9.50‰,δD范围-80‰~-40‰[11~12],可知该矿床1个磁铁矿样品的δD和δ18OH2O值在岩浆水范围,另一个在岩浆水边界,其他3个样品δD和δ18OH2O值偏离岩浆水范围,接近大气降水范围。

表 2 氢、氧同位素组成Table 2. Hydrogen and oxygen isotopic compositions from the Qinshan iron deposit样品 产状 矿物 t/℃ δ18O石英/‰ δD流体/‰ δ18OH2O/‰ QPD2-1 石英-黄铁矿 石英 278 1.9 -54 -5.8 QPD2-2 石英脉-方铅矿-闪锌矿 石英 250 1.3 -51 -7.7 QPD3-1 磁铁矿-石英脉 石英 369 12.3 -53 7.5 QPD3-2 石英-黄铁矿 石英 270 4.1 -62 -4.0 QPD3-4 磁铁矿-石英脉 石英 336 10.4 -54 4.7 注:样品由中国地质科学院矿产资源研究所分析,计算采用的分馏方程为δ18O石英-δ18O水=1000lnα石英-水=3.38×106/T2-3.40[12] δD-δ18OH2O关系图(见图 5)显示,1个磁铁矿-石英脉样品数据落在岩浆水范围,另一个样品数据落在岩浆水边界,而2个石英-黄铁矿样品和1个石英脉-方铅矿-闪锌矿样品数据则向大气降水方向偏移,这可能是闪锌矿-方铅矿成矿阶段有强烈的大气水的混合作用所造成[13]。因此,早期磁铁矿成矿流体以岩浆水为主,成矿流体演化至方铅矿-闪锌矿阶段则混入了大量大气降水。

5. 流体演化与成矿

琴山铁矿石榴子石中Ⅰ型和Ⅱ型流体包裹体在显微镜一定视域范围内同时存在,进行加热实验时,可观察到Ⅰ型包裹体最终均一为液相,Ⅱ型包裹体均一为气相,说明成矿流体曾发生了相态变化,Ⅰ型和Ⅱ型包裹体形成于相变过程中的不均匀捕获。流体包裹体均一温度存在明显的2个峰值(250 ℃和410 ℃),其中410 ℃对应石榴子石流体包裹体均一温度峰值,所以石榴子石流体包裹体的相态变化主要发生在410 ℃左右。

在温度-盐度协变图(见图 6)中,右侧浅色阴影区域对应于石榴子石峰值区间范围,阴影区反映了流体的相态变化。由于分布于其中的流体包裹体主要为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型包裹体盐度较低、温度较高(图 6中1-1区),Ⅱ型包裹体盐度、温度均较高(图 6中1-2区),在410 ℃左右,高温、低盐度的Ⅰ型富气相流体加入到高温、高盐度Ⅱ型流体中,逐渐均一为中高温、中盐度流体(图 6中2区),反映了磁铁矿是晚矽卡岩磁铁矿阶段混合作用的结果。左侧的深色阴影区反映了流体的第二次相态变化:磁铁矿-石英脉中高温、中盐度的流体(图 6中2区)因发生强烈的沸腾作用,分离出中低温、低盐度的富液相流体(图 6中4区)和中低温、中高盐度流体(图 6中3区),随着流体进一步演化最后逐渐呈低温、低盐度特点,反映了铅锌矿是晚硫化物阶段沸腾作用的结果。

综上所述,区内花岗闪长岩侵入到经畲组,在岩浆冷凝结晶作用之后,释放出来的高温、中高盐度含矿流体与少量外来高温、低盐度流体发生混合作用(400~420 ℃),在接触带上形成晚矽卡岩阶段的磁铁矿;随着含矿流体继续向上运移,外来大气降水不断加入,含矿流体温度盐度不断下降,在晚硫化物阶段(240~280 ℃)发生沸腾作用,铅锌矿开始沉淀成矿。

6. 结论

琴山铁矿流体包裹体主要有富液相两相水溶液包裹体(Ⅰ型)和富气相两相水溶液包裹体(Ⅱ型)两种类型。流体演化成矿经历了400~420 ℃和240~280 ℃两个主要阶段,其中400~420 ℃为晚矽卡岩阶段磁铁矿主要成矿温度,该阶段以混合作用为主;240~280 ℃为晚硫化物铅锌矿主要成矿温度,以沸腾作用为主。

琴山铁矿床从早矽卡岩阶段(石榴子石)→晚矽卡岩阶段(磁铁矿)→晚硫化物阶段(黄铁矿和铅锌矿),温度、盐度有逐渐降低趋势,与典型矽卡岩矿床物理化学变化特征相吻合。

激光拉曼结果显示成矿流体含有少量的CO2和CH4,属H2O-NaCl体系。

氢、氧同位素研究显示,早期磁铁矿成矿流体主要以岩浆水为主,晚期铅锌矿成矿流体测混入大量大气降水。

-

计量

- 文章访问数: 208

- HTML全文浏览量: 39

- PDF下载量: 8

- 被引次数: 0

下载:

下载:

下载:

下载: