APPLICATION OF THE TRINITY PROSPECTING MODEL IN GOLD EXPLORATION: AN EXAMPLE FROM THE BAWANGGOU GOLD DEPOSIT IN HANYIN, SHAANXI

-

摘要: 采用研究成矿地质作用确定成矿地质体、研究成矿构造分析矿体空间分布特征、研究成矿流体确定找矿方向的"三位一体"研究方法,对陕西汉阴坝王沟金矿进行找矿预测,认为矿区成矿地质体以大型脆-韧性剪切带变形构造为主;成矿构造为脆韧性剪切带转换带、叠加带;成矿结构面主要为S-C面理;成矿作用特征标志为黑云母变斑晶绢云石英片岩+变砂岩或硅质岩。利用找矿预测研究成果,在坝王沟金矿预测了有利成矿地段并提出勘查工作部署建议,找矿成果取得较大突破,表明"三位一体"找矿预测方法对开展矿产勘查工作有很强的指导意义。Abstract: Using the trinity prospecting model which study the metallogenic geological processes to determine the metallogenic geological bodies, study the metallogenic structure to analyze the spatial distribution characteristics of ore bodies and study the ore forming fluid to determine the direction of ore prospecting, the prospecting forecast of the Bawanggou gold deposit in hanyin, shaanxi was researched. It is concluded that the large brittle ductile shear zone is the main deformation structure of the ore-forming geological body in the mining area. And the main metallogenic structures are the transition and the superimposed places of the ductile-brittle shear zone. The metallogenic structural plane is mainly the S-C foliation. The characteristic indication of mineralization is the formation of biotite phenocryst sericite quartz schist and sandstone or siliceous rocks. By using the prospecting prediction results, we predict the favorable metallogenic area and put forward suggestions for the exploration work in the Bawanggou gold deposit which is a major breakthrough in prospecting achievements. It indicates that the trinity prospecting model is of great guiding significance for the development of the mineral exploration work.

-

Key words:

- gold deposit /

- the trinity prospecting model /

- Hanyin /

- Bawanggou

-

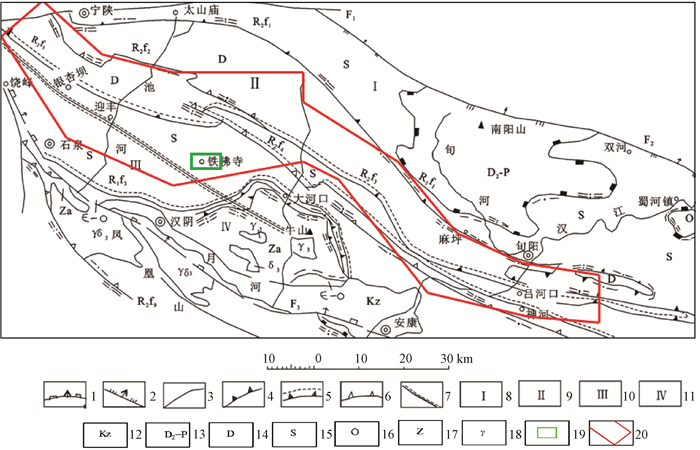

图 1 安康北部金矿区域地质构造略图[3]

1—脆性正性走滑断层;2—脆性高角度正断层;3—脆性剥离断层;5—脆性滑脱断层;6—晚期韧性推覆断层;7—韧性斜推断层;8—太山庙—麻坪推覆体;9—银杏坝—吕河推覆体;10—石泉—神河滑覆体;11—牛山—凤凰山基底岩块;12—白垩系;13—中泥盆—二叠系;14—泥盆系;15—志留系;16—奥陶系;17—震旦系;18—花岗岩;19—整装勘查区位置;20—坝王沟金矿区位置

Figure 1. A regional geological sketch of the gold deposit in northern Ankang

表 1 坝王沟金矿“三位一体”要素特征

Table 1. The trinity characteristics of the Bawanggou gold mine

分类 要素 特征 成矿地质体特征 成矿构造特征 韧性剪切带次级脆-韧性断裂 矿体产状 平行S2面理 蚀变组合 硅化、黄铁矿化、磁黄铁矿化 性质 脆-韧性右行断裂 产状 北西—南东 规模 中—小型 期次 印支—燕山期,第二构造期 成分 糜棱岩化片岩、硅质岩 运动方式 逆冲 强度 较强烈 受控地质建造 黑云母变斑晶绢云石英片岩+变砂岩或硅质岩 影响范围 志留系梅子垭地层 判别标志 大型变形构造矿产 成岩成矿年代 印支—燕山期 矿体和成矿地质体关系 成矿经历了沉积变质和后期弱的低温热液改造叠加,为低—中温成矿,金成矿有较多热卤水参与 成矿动力源 造山运动[17] 矿床和成矿地质体空间关系 位于韧性剪切带脆性构造—脆性构造部位。 矿体剥蚀深度 小于2 km 成矿构造和成矿结构面 成矿构造 韧性剪切带断裂 断裂构造系统 韧性剪切断裂构造 成矿结构面 脆-韧性构造剪切带的转换位置S-C面理 构造期 成矿前加里东期,形成S1面理;成矿期印支—燕山期,形成S2面理;燕山—喜马拉雅期,形成S3面理。 成矿作用特征 主要元素地球化学特征 Au原生晕主要分布在韧性剪切带内。带内岩性主要为黑云母变斑晶绢云石英片岩、石英变砂岩、硅质岩等。分带指数法:由浅至深:Zn—Hg—Sb—Pb—Bi—W—Ag—Cu—Au—As 成矿流体形成的矿物特征 金矿化的有利标志,硅化、黄铁矿化、磁黄铁矿化、黑云母变斑晶化等。第二期硅化与金成矿关系最为密切。包裹体特征显示:本区成矿经历了沉积变质和后期弱的低温热液改造叠加的特点,低—中温成矿。金成矿有较多热卤水参与,可能是深部来源。发生于区域变质晚期(M2) 叠加的热液变质作用,主要形成了黑云母变斑晶与该区金成矿有一定关系 成矿地球化学障 中性组合:石英+绢云母/绿泥石+矿体。沿断裂结构面带状发育,酸性组合 -

[1] 韩振哲, 刘娜, 公凡影, 等.黑龙江多宝山—大新屯地区铜金多金属成矿作用及找矿方向[J].地质论评, 2015, 61(4): 787~796. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP201504009.htmHAN Zhen-zhe, LIU Na, GONG Fan-ying, et al. Cu-Au polymetallic mineralization and prospecting direction in Duobaoshan-Daxintun area, Heilongjiang[J]. Geological Review, 2015, 61(4): 787~796. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP201504009.htm [2] 李会民.石泉—汉阴北部金矿带地质特征[J].陕西地质, 1997, 15(2): 48~57. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY199702005.htmLI Hui-min. The geological characteristic of gold deposit belt in the northern Shiquan-Hanyin, Shaanxi[J]. Geology of Shaanxi, 1997, 15(2): 48~57. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY199702005.htm [3] 陕西省地质矿产局.陕西省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1998: 77~80.Shaanxi Bureau of Geology and Mineral Resources. The rock formation of Shaanxi[M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1998: 77~80. [4] 刘洪祺, 曹林杰, 贾建军, 等.安康市北部金矿带成矿地质背景与找矿潜力[J].西部资源, 2013, (4): 178~180. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XBZY201304155.htmLIU Hong-qi, CAO Lin-jie, JIA Jian-jun, et al. Regional ore-froming geological background and prospecting potential of gold ore belt in the north of Ankang City[J]. Western Resources, 2013, (4): 178~180. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XBZY201304155.htm [5] 赵进江, 刘洪祺, 李华南.陕西省汉阴县北部金矿田地质特征[J].科技信息, 2013, 19: 432~433. doi: 10.3969/j.issn.1001~9960.2013.21.343ZHAO Jin-jiang, LIU Hong-qi, LI Hua-nan. Gold ore field geological feature in north of Hanyin County, nShaanxi Province[J]. Science and Technology Information, 2013, 19: 432~433. doi: 10.3969/j.issn.1001~9960.2013.21.343 [6] 冯明伸, 杨建东.安康地区北部韧性推覆构造基本特征及对金矿成矿控制作用[J].陕西地质, 1994, 12(1): 17~26. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY199401002.htmFENG Ming-shen, YANG Jian-dong. Basic characteristic of ductile nappe structure and its ore-control of gold deposit in north Ankang[J]. Geology of Shaanxi, 1994, 12(1): 17~26. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY199401002.htm [7] 李希, 杨兴科, 张文高, 等.南秦岭安康汉阴金矿区控矿构造特征与成因类型[J].矿物学报, 2011, (S1): 44~45. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWXB2011S1022.htmLI Xi, YANG Xing-ke, ZHANG Wen-gao, et al. Ore-controlling tectonic characteristics and genetic types of gold deposit in South Qinling area, Hanyin, Ankang[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2011, (S1): 44~45. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWXB2011S1022.htm [8] 叶天竺, 薛建玲.金属矿床深部找矿中的地质研究[J].中国地质, 2007, 34(5): 855~869. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-COLO201705102.htmYE Tian-zhu, XUE Jian-ling. Geological study in search of metallic ore deposits at depth[J]. Geology in China, 2007, 34(5): 855~869. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-COLO201705102.htm [9] 张启, 马玉梅, 韩俊民, 等.小秦岭地区金矿成矿机理分析[J].陕西地质, 2010, 28(2): 28~33. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY201002005.htmZHANG Qi, MA Yu-mei, HAN Jun-min, et al. Analyzing on metallogenic mechanism of gold deposits in Xiaoqinling region[J]. Geology of Shaanxi, 28(2): 28~33. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDY201002005.htm [10] 叶天竺, 吕志成, 庞振山, 等.勘查区找矿预测理论与方法(总论)[M].北京:地质出版社, 2015: 416~420.YE Tian-zhu, LV Zhi-cheng, PANG Zhen-shan, et al. Theory and method of mineral prospecting and prediction in exploration area(Pandect)[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2015: 855~869. [11] 彭学军, 陈柯旭, 刘洪祺.陕西省汉阴县北部岩金矿带中石英脉特征[J].科技视界, 2013, 26: 389~390. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KJSJ201326295.htmPENG Xue-jun, CHEN Ke-xu, LIU Hong-qi. Characteristics of quartz veins of gold ore belt in the north of Hanyin County, Shaanxi[J]. Science and Technology Vision, 2013, 26: 389~390. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KJSJ201326295.htm [12] 赵进江, 刘洪祺, 杨鹏, 等.陕西省汉阴县长沟金矿地质和地球化学特征[J].科技信息, 2013, 23: 399~412. doi: 10.3969/j.issn.1001~9960.2013.21.320ZHAO Jin-jiang, LIU Hong-qi, YANG Peng, et al. Alteration and geochemical features of Changgou gold ore in Hanyin County, Shaanxi Province[J]. Science and Technology Information, 2013, 23: 399~412. doi: 10.3969/j.issn.1001~9960.2013.21.320 [13] 杜坚.安康北部志留系金矿地质特征及找矿前景探讨[J].中国矿山工程, 2014, 43(5): 39~43. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSKS201405012.htmDU Jian. Discussion on geological characteristics and prospecting potential of silurian gold-bearing deposit in North Ankang[J]. China Mine Engineering, 2014, 43(5): 39~43. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSKS201405012.htm [14] 陕西省地矿局第一地质队. 陕西省汉阴县长沟金矿详查报告[R]. 2011.The No.1 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Resources of Shaanxi Province. Detailed research report of Changgou gold ore in Hanyin County, Shaanxi Province. 2011. [15] 杨宏林, 王瑞廷, 郑强, 等.陕西安康梅子铺金矿区化探异常剖析及找矿潜力分析[J].西北地质, 2013, 46(4): 182~193. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XBDI201304022.htmYANG Hong-lin, WANG Rui-ting, ZHENG Qiang, et al. Geochemical characteristics and analysis of the prospecting potential of Meizipu gold deposit in Ankang, Shaanxi[J]. Northwestern Geology, 2013, 46(4): 182~193. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XBDI201304022.htm [16] 陈小勇, 谢有炜, 丁明, 等.江西崇义牛角窝钨多金属"三位一体"矿床类型及成矿机制探讨[J].中国钨业, 2013, 28(6): 8~12. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGWU201306003.htmCHEN Xiao-yong, XIE You-wei, DING Ming, et al. The"Three-in-One"deposit type and metallogenic mechanism of Niujiaowo tungsten polymetallic mine in Chongyi County, Jiangxi Province[J]. China Tungsten Industry, 2013, 28(6): 8~12. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGWU201306003.htm [17] 李宗会, 罗根根, 赵东宏, 等.秦岭成矿带金矿田控矿新模式——矿源、热再造、赋矿空间三位一体[J].海峡科技与产业, 2014, (3): 95~96. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXKT201403030.htmLI Zong-hui, LUO Gen-gen, ZHAO Dong-hong, et al. A new ore-controlling model of gold deposit in Qinling metallogenic belt: The three in one of source bed, thermal reconstruction and ore-bearing space[J]. Technology and Industry Across the Straits, 2014, (3): 95~96. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXKT201403030.htm -

下载:

下载: