LANDSLIDE HAZARD RAPID ASSESSMENT IN THE Ms 8.1 NEPAL EARTHQUAKE-IMPACTED AREA, BASED ON NEWMARK MODEL

-

摘要: 在研究分析地震灾区地形地貌、地层岩性、地质构造、气象水文和典型地区滑坡的基础上,采用Newmark斜坡累积位移模型对2015年4月25日尼泊尔Ms 8.1级地震诱发的滑坡危险性的空间分布状况进行了快速评估,通过典型地区的滑坡遥感解译结果验证表明评估结果具有较好的可信度,初步反映了尼泊尔地震诱发滑坡危险性分布的基本特征。然后考虑降雨作用对震后滑坡危险性的影响,对地震叠加降雨诱发滑坡危险性分布进行了快速预测。研究结果对地震应急救灾中的地质灾害防灾减灾具有重要的参考意义。

-

关键词:

- Ms 8.1级尼泊尔地震 /

- Newmark模型 /

- 滑坡危险性 /

- 快速评估 /

- 西藏

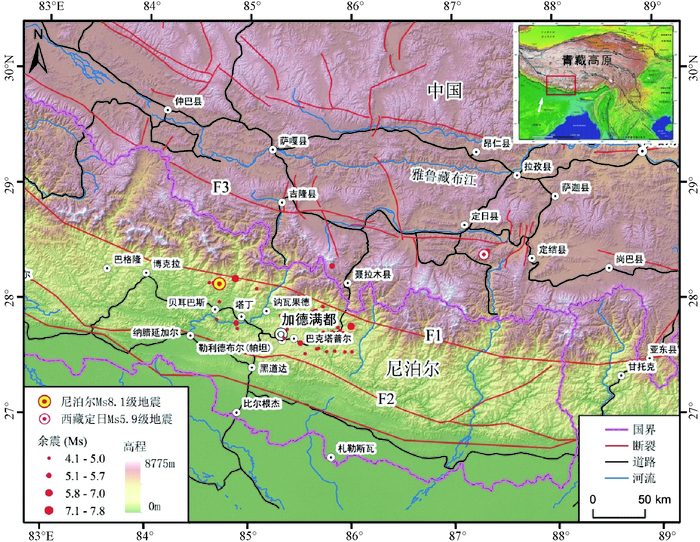

Abstract: April 25, 2015, an Ms8.1 earthquake occurred in Nepal with epicenter of 28.2°N, 84.7° E and focal depth of 20 km. The earthquake and induced landslides caused serious casualties and economic losses in Nepal and southwest Tibet of China. After the earthquake, the earthquake-induced landslide hazard distribution offered information to timely relief activities. Based on the detailed analysis of geomorphology, lithology, tectonics, hydrology and typical landslides, the sophisticated Newmark model and Geographic Information System were adopted to complete the rapid assessment of landslide hazard distribution in the Nepal earthquake-impacted area. The assessment results had good confidence by the verification in terms of landslide cases coming from remote sensing interpretation in partial regions and initially reflected the basic characteristics of Nepal earthquake-induced landslide hazard distribution. Then, considering the post-earthquake rainfall effect that can significantly initiate landslides, the landslide hazard rapid assessment under the combined effect of seismic motion and heavy rainfall was completed. The landslide hazard rapid assessment results can provide important references to geo-hazard prevention and mitigation during post-earthquake emergent relief activities.-

Key words:

- Ms 8.1 Nepal earthquake /

- Newmark model /

- landslide hazard /

- rapid assessment /

- Tibet

-

图 4 Newmark模型的累积位移计算过程示意图[4]

Figure 4. Schematic diagram of calculation process of cumulative displacement of Newmark model

-

[1] 熊维, 谭凯, 刘刚, 等. 2015年尼泊尔Mw7.9地震对青藏高原活动断裂同震、震后应力影响[J].地球物理学报, 2015, 58(11):4305~4316. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201511036.htmXIONG Wei, TAN Kai, LIU Gang, et al. Coseismic and postseismic Coulomb stress changes on surrounding major faults caused by the 2015 Nepal Mw7.9 earthquake[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2015, 58(11):4305~4316. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201511036.htm [2] 赵根模, 刘杰, 吴中海.尼泊尔大地震及喜马拉雅造山带未来地震趋势[J].地质力学学报, 2005, 21(3):351~358. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX201503005.htmZHAO Gen-mo, LIU Jie, WU Zhong-hai. 2015 Nepal earthquake and the future seismictrend of Himalaya orogenic belt[J]. Journal of geomechanics, 2005, 21(3):351~358. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX201503005.htm [3] Newmark NM. Effects of earthquakes on daMs and embankments[J]. Geotechnique, 1965, 15(2):139~160. doi: 10.1680/geot.1965.15.2.139 [4] Jibson RW, Harp EL, Michael JA. A method for producing digital probabilistic seismic landslide hazard maps[J]. Engineering Geology, 2000, 58(3/4):271~289. http://www.interpraevent.at/palm-cms/upload_files/Publikationen/Tagungsbeitraege/2006_2_529.pdf [5] 王涛, 吴树仁, 石菊松, 等.基于简化Newmark位移模型的区域地震滑坡危险性快速评估-以汶川Ms8.0级地震为例[J].工程地质学报, 2013, 21(1):16~24.WANG Tao, WU Shu-ren, SHI Ju-song, et al. Case study on rapid assessment of regional seismic landslide hazard based on simplified Newmark displacement model:WenchuanMs 8.0 earthquake[J]. Journal of Engineering Geology, 2013, 21(1):16~24. [6] CHEN Jianping, LI Jianfeng, QIN Xuwen, et al. RS and GIS-based statistical analysis of secondary geological disasters after the 2008 Wenchuan earthquake[J]. ActaGeologicaSinica (English Edition), 2009, 83(4):776~785. doi: 10.1111/j.1755-6724.2009.00101.x/full?scrollTo=references [7] ZHANG Yongshuang, DONG Shuwen, HOU Chuntang, et al. Geohazards induced by the Lushan Ms7.0 earthquake in Sichuan Province, Southwest China:typical examples, types and distributional characteristics[J]. ActaGeologicaSinica (English Edition), 2013, 87(3):646~657. doi: 10.1007/978-3-319-09057-3_2/fulltext.html [8] 张永双, 雷伟志, 石菊松, 等.四川5.12地震次生地质灾害的基本特征初析[J].地质力学学报, 2008, 14(2):109~116. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20080211&flag=1ZHANG Yong-shuang, LEI Wei-zhi, SHI Ju-song, et al. General characteristics of 5.12earthquake-induced geohazards in Sichuan[J]. Journal of Geomechanics, 2008, 14(2):109~116. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20080211&flag=1 [9] YANG Zhihua, LAN Hengxing, GAO Xing, et al. Urgent Landslide Susceptibility Assessment in the 2013 Lushan Earthquake-impacted Area, Sichuan Province, China[J]. Natural Hazards, 2015, 75(3):2467~2487. doi: 10.1007/s11069-014-1441-8 [10] GUO Changbao, Montgomery DR, ZHANG Yongshuang, et al. Quantitative assessment of landslide susceptibility along the Xianshuihe fault zone, Tibetan Plateau, China[J]. Geomorphology, 2015, 248:93~110. doi: 10.1016/j.geomorph.2015.07.012 [11] Ayalew L, Yamagishi H, Ugawa N. Landslide susceptibility mapping using GIS-based weighted linear combination, the case in Tsugawa area of Agano River, Niigata Prefecture, Japan[J]. Landslides, 2004, 1:73~81. doi: 10.1007/s10346-003-0006-9 [12] Ozdemir A, Altural T. A comparative study of frequency ratio, weights of evidence and logistic regression methods for landslide susceptibility mapping:Sultan Mountains, SW Turkey[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2013, 64:180~197. doi: 10.1016/j.jseaes.2012.12.014 [13] YAO Xin, Tham LG, DAI Fuchu. Landslide susceptibility mapping based on Support Vector Machine:A case study on natural slopes of Hong Kong, China[J]. Geomorphology, 2008, 101:572~582. doi: 10.1016/j.geomorph.2008.02.011 [14] SONG Yiquan, GONG Jianhua, GAO Sheng, et al. Susceptibility assessment of earthquake-induced landslides using Bayesian network:A case study in Beichuan, China[J]. Computers and Geosciences, 2012, 42:189~199. doi: 10.1016/j.cageo.2011.09.011 [15] XU Chong, XU Xiwei, DAI Fuchu, et al. Application of an incomplete landslide inventory, logistic regression model and its validation for landslide susceptibility mapping related to the May 12, 2008 Wenchuan earthquake of China[J]. Natural Hazards, 2013, 68(2):883~900. doi: 10.1007/s11069-013-0661-7 [16] Guzzetti F, CarraraA, Cardinali M, et al. Landslide hazard evaluation:a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy[J]. Geomorphology, 1999, 31:181~216. doi: 10.1016/S0169-555X(99)00078-1 [17] 兰恒星, 伍法权, 周成虎, 等. GIS支持下的降雨型滑坡危险性空间分析预测[J].科学通报, 2003, 48(5):507~512. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB200305020.htmLAN Hen-xing, WU Fa-quan, ZHOU Cheng-hu, et al. Spatial hazard analysis and prediction on rainfall-induced landslide using GIS[J]. Chinese Science Bulletin, 2003, 48(5):507~512. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB200305020.htm [18] 刘凤民, 张立海, 刘海青, 等.中国地震次生地质灾害危险性评价[J].地质力学学报, 2006, 12(2):127~131. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20060220&flag=1LIU Feng-min, ZHANG Li-hai, LIU Hai-qing, et al. Danger assessment of earthquake-induced geological disasters in China[J]. Journal of Geomechanics, 2006, 12(2):127~131. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20060220&flag=1 [19] 张铎, 吴中海, 李家存, 等.国内外地震滑坡研究综述[J].地质力学学报, 2013, 19(3):225~241. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20130301&flag=1ZHANG Duo, WU Zhong-hai, LI Jia-cun, et al. An overview on earthquake-induced landslide research[J]. Journal of Geomechanics, 2013, 19(3):225~241. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20130301&flag=1 [20] Wilson RC, Keefer DK. Dynamic analysis of a slope failure from the 6 August 1979 Coyote lake, California, earthquake[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 1983, 73(3):863~877. doi: 10.1007/BF02587759 [21] Jibson RW. Regression models for estimating coseismic landslide displacement[J]. Engineering Geology, 2007, 91(2~3), 209~218. [22] 常士骠, 张苏民, 项勃, 等.工程地质手册(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社, 2007.CHANG Shi-biao, ZHANG Su-min, XIANG Bo, et al. Engineering geology manual of China (fourth edition)[M]. Beijing:China architecture and Building Press, 2007. [23] Gallo F, Lave J. Evolution of a large landslide in the High Himalaya of central Nepal during the last half-century[J]. Geomorphology, 2014, 223:20~32. doi: 10.1016/j.geomorph.2014.06.021 -

下载:

下载: