THE FEATURE AND FORMATION MECHANISM OF ARCIFORM THRUST-NAPPE STRUCTURE ZONE OF THE SOUTHERN NINGXIA

-

摘要: 宁夏南部弧形构造带主要由四大弧形推覆构造带组成,总体走向NW,凸向NE呈弧形展布,延伸150km~300km.每带又分为多个逆冲岩席和后缘断陷盆地,构成较典型的盆-山格局。它的形成是由于燕山期以来,地幔深部物质的运移或对流,引起上部壳内物质的侧向运动,沿能干性弱的层面滑脱,造成前缘的逆冲推覆和后缘的伸展滑覆、拉伸断陷,地壳随之增厚或减薄,形成盆-山构造体系。Abstract: The southern Ningxia's arciform structure zone, extending 150~300km, consists of four great arcuate thrust-nappe structural belts with a convex toward the northeast.Every belt is composed of many thrust sheets and back margin fault basin.They formed typical basin-range structures.Since Yanshanian movement because of movenent and convection of upper mantle substance took place intracrust substance lateral movement, detachment along the layer surface of incompetent, forming thrust-nappe on the front margin while extensional gliding and tensional fault depression on the back margin, accompanied with that the crust was thicker or thinner, at the end the basin-range structure were formed.

-

Key words:

- arciform structure zone /

- Yanshanian-Himalayan period /

- southern Ningxia

-

0. 引言

塔里木盆地是中国重要金属矿产-煤-油气资源同盆共存富集成藏成矿区和勘探区(林畅松等, 2002; 刘景彦等, 2003; 曹养同等, 2010; 赵孟军等, 2015; 方维萱等, 2016, 2017, 2018; 李建锋等, 2017; 肖瑶, 2018; 鲁克改等, 2019; 张涛等, 2020), 近年来一直是构造演化和成矿规律研究的热点(刘志宏等, 2000; 阎福礼等, 2003; 曹养同, 2010)。研究区内中—新生代陆源碎屑岩沉积发育, 层序较完整, 具有明显的前陆盆地的沉积特征(贾承造等, 1995)。相关学者对区内的构造(钱俊锋等, 2012; 鲁克改等, 2019)、层序(郭宪璞等, 2002; 林畅松等, 2002; 刘景彦等, 2003; 邵龙义等, 2007)、沉积环境(李建锋等, 2017)和古地理(邵龙义等, 2006; 谭秀成等, 2006)方面都开展了详细的研究。其北缘的库车盆地内新生代地层中分布着如滴水铜矿等一系列砂岩型矿床和矿点(刘德权等, 2005; 方维萱等, 2019)。但砂岩型铜矿床与沉积盆地源-汇系统关系尚待深入研究。

砂岩型铜矿作为一种重要的铜矿类型, 对其成因方面的研究正逐渐深入(华仁民, 1995; 徐一仁和张素华, 1996; Hitzman et al., 2005; Sillitoe et al., 2010; 刘玄等, 2015)。早期认为该类矿床为同生沉积矿产, 后期随着研究程度的提高, 引入了后生流体改造成矿作用学说; 成岩阶段含铜流体的介入改造逐渐被接受(Hitzman et al., 2005)。

作为重要的油气盆地, 以往库车盆地的沉积环境与沉积相研究多集中在与油气相关的古近系苏维依组和库姆格列木群(林畅松等, 2002; 刘景彦等, 2003; 邵龙义等, 2006, 2007), 新近系较少涉及。就铜矿床而言, 仅曹养同等(2010)对库车盆地内各种岩性铜的含矿性开展过研究, 但铜矿床沉积环境和成矿模式方面的研究较为薄弱, 这些研究对区内矿产勘查工作有着重要的意义。康村地区铜矿(化)点集中, 沉积相发育齐全, 具有开展相关研究的天然优势。因此, 文章在野外调查的基础上对库车盆地康村地区开展铜矿沉积环境和成矿模式研究, 测试了中新统吉迪克组含铜砂砾岩中火山岩碎屑锆石年龄, 梳理了区内沉积环境与铜矿化体的关系, 进而总结了矿化成因和成矿模式, 为该区今后的勘探工作提供理论依据。

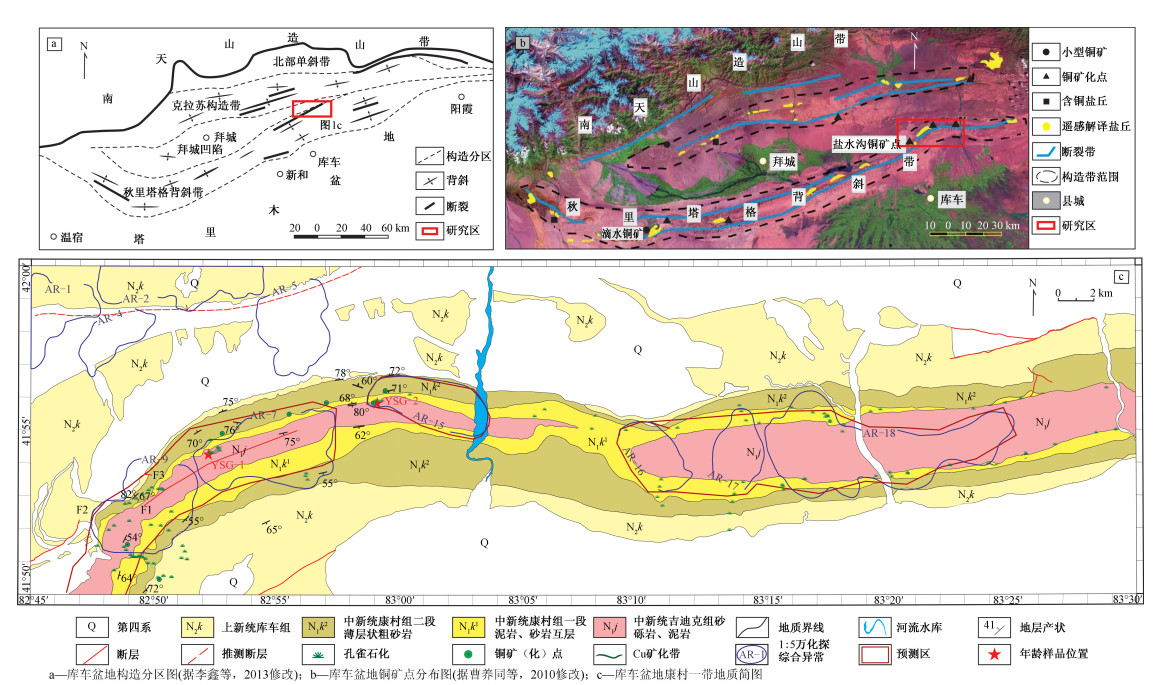

1. 地质背景

库车盆地位于塔里木盆地北缘(图 1a), 经历了3期构造运动(刘志宏等, 2000), 新近纪—第四纪构造运动形成了天山山前大型逆冲褶皱系及一系列逆冲断层(张明利等, 2004)。具有"南北分带、东西分段、上下分层"的构造特征。铜成矿带主要位于秋里塔格背斜构造带(图 1b)。区内出露地层为新近系和第四系, 砂岩型铜矿在新近纪地层产出。其中, 中新统吉迪克组(N1j)和康村组(N1k)为含矿层位, 产出较稳定(图 1c), 上新统库车组仅在砂岩和泥岩界面处偶见铜矿化。中新统吉迪克组(N1j)为一套扇三角洲前缘陆相碎屑岩沉积, 以灰绿色砂砾岩与紫红色、棕红色泥岩、砂质泥岩互层为主, 夹有少量浅紫红色砂岩, 厚度300~840 m, 上部以膏岩层及顶部灰绿色泥质粉砂岩作为标志层, 该组中粗碎屑岩中常见铜矿化(图 2a), 多呈顺层分布(图 2b)。康村组(N1k)为一套扇三角洲前缘陆相碎屑沉积, 土黄色、浅紫红色夹有少量灰绿色泥岩、砂质泥岩为主, 夹有灰色砂砾岩、泥质中—粗粒砂岩等, 交错层理发育(图 2c), 偶见生物扰动痕迹(图 2d), 可进一步细分为康村组一段、康村组二段。康村组一段(N1k1)主要为浅红褐色泥岩与中薄层状灰绿色砂岩互层为主, 界线处偶见褪色蚀变(图 2e), 是铜矿化有利部位; 其中局部灰—深灰色厚层状砾岩夹层较多, 石膏网脉穿插(图 2f), 在粗砂岩中见多层薄层状铜矿化, 主要表现为氯铜矿和孔雀石化(图 2g、2h), 局部可见蓝铜矿, 东西向稳定延长, 与下伏吉迪克组整合接触; 康村组二段(N1k2)主要为土黄色泥岩, 夹少量薄层状砂岩, 厚度一般205~540 m。上新统库车组(N2k) 为一套陆相(粗)碎屑沉积, 岩性为灰—深灰色、褐色、少量黄绿色粗—巨砾岩为主, 夹有砂质(含砾)泥岩、泥质中—粗砂岩等(图 2i), 与下伏康村组呈整合接触。

图 1 库车盆地构造分区、铜矿点分布及康村地区地质图Figure 1. Maps showing the structural zoning and copper deposits distribution in the Kuqa basin and a geological map of the Kangcun area(a) Structural zoning map of the Kuqa basin (modified after Li et al, 2013); (b) Copper deposits distribution in the Kuqa basin (modified after Cao et al., 2010); (c) Geological map of the Kangcun area, Kuqa basin

图 1 库车盆地构造分区、铜矿点分布及康村地区地质图Figure 1. Maps showing the structural zoning and copper deposits distribution in the Kuqa basin and a geological map of the Kangcun area(a) Structural zoning map of the Kuqa basin (modified after Li et al, 2013); (b) Copper deposits distribution in the Kuqa basin (modified after Cao et al., 2010); (c) Geological map of the Kangcun area, Kuqa basin 图 2 库车盆地康村地区砂岩型铜矿野外露头照片a—吉迪克组砂砾岩中的铜矿化; b—吉迪克组粗砂岩中的铜矿化; c—康村组砂岩中的交错层理; d—康村组泥质砂岩中的生物扰动痕迹; e—康村组砂岩中的褪色蚀变; f—康村组中的砂岩被石膏脉穿插; g—康村组矿体手标本; h—康村组砂、泥岩界面处的铜矿体; i—库车组露头, 砂、泥岩互层Figure 2. Field outcrops of the sandstone-type copper deposits in the Kangcun area, Kuqa basin(a) Copper mineralization in conglomerates of the Jidike Formation; (b) Copper mineralization in coarse sandstones of the Jidike Formation; (c) Cross bedding in coarse sandstone of the Kangcun Formation; (d) Bioturbation traces in argillaceous sandstones of the Kangcun Formation; (e) Fading alteration in sandstones of the Kangcun Formation; (f) Coarse sandstones crossed by gypsum veins in the Kangcun Formation; (g) Hand specimen of the ore body in the Kangcun Formation; (h) Copper deposits at the interface between sandstone and mudstone in the Kangcun Formation; (i) Sandstone and mudstone interbedding in the Kuqa Formation

图 2 库车盆地康村地区砂岩型铜矿野外露头照片a—吉迪克组砂砾岩中的铜矿化; b—吉迪克组粗砂岩中的铜矿化; c—康村组砂岩中的交错层理; d—康村组泥质砂岩中的生物扰动痕迹; e—康村组砂岩中的褪色蚀变; f—康村组中的砂岩被石膏脉穿插; g—康村组矿体手标本; h—康村组砂、泥岩界面处的铜矿体; i—库车组露头, 砂、泥岩互层Figure 2. Field outcrops of the sandstone-type copper deposits in the Kangcun area, Kuqa basin(a) Copper mineralization in conglomerates of the Jidike Formation; (b) Copper mineralization in coarse sandstones of the Jidike Formation; (c) Cross bedding in coarse sandstone of the Kangcun Formation; (d) Bioturbation traces in argillaceous sandstones of the Kangcun Formation; (e) Fading alteration in sandstones of the Kangcun Formation; (f) Coarse sandstones crossed by gypsum veins in the Kangcun Formation; (g) Hand specimen of the ore body in the Kangcun Formation; (h) Copper deposits at the interface between sandstone and mudstone in the Kangcun Formation; (i) Sandstone and mudstone interbedding in the Kuqa Formation2. 库车盆地砂岩型铜矿沉积环境

库车盆地是再生的前陆盆地(阎福礼等, 2003), 三叠纪前陆盆地经历了中生代盆地伸展以及晚白垩世挤压隆升和剥蚀, 经过古新世海侵, 在新生代复活(贾承造等, 1995; 钱俊峰等, 2012); 此时, 库车盆地沉积了一套因天山造山带隆升而被剥蚀下来的陆相碎屑沉积物(杨庚和钱祥麟, 1995)。中新世时, 前陆盆地北缘的天山造山带迅速隆升, 地形高差悬殊, 在山前带为冲积扇-辫状河流沉积, 在吉迪克组沉积时, 山前为冲积扇, 往南为河流冲积平原(田作基和宋建国, 1999)。康村地区含矿岩系为吉迪克组(N1j)和康村组一段(N1k1), 是一套稳定分布的紫红色、棕红色、灰绿色、暗灰色等杂色的碎屑沉积, 沉积构造较发育, 厚度变化不大。

2.1 沉积岩石学特征

研究区内吉迪克组(N1j)岩性组合以灰绿色砂砾岩与紫红色、棕红色泥岩、砂质泥岩互层为主, 夹有少量浅紫红色砂岩, 为一套扇三角洲前缘陆相碎屑岩沉积。康村组(N1k)岩性组合以土黄色、浅紫红色夹有少量灰绿色泥岩、砂质泥岩为主, 夹有灰色砂砾岩、泥质中—粗粒砂岩等, 为一套扇三角洲前缘陆相碎屑沉积。库车组(N2k)岩性为灰—深灰色、褐色、少量黄绿色粗—巨砾岩为主, 夹有砂质(含砾)泥岩、泥质中—粗砂岩等(图 2i), 与下伏康村组呈整合接触, 为一套陆相(粗)碎屑沉积。

2.2 沉积构造

野外调查发现有各种层理构造、层面构造等沉积构造发育在研究区新近系地层中: 交错层理、波状层理等是研究区地层中常见的层理构造(图 2c), 常见的层面构造有波痕、底冲刷构造等。

2.3 古生物学特征

区内生物化石的含量非常低, 野外仅见少量生物潜穴的遗迹化石(图 2d), 常见于粉砂岩和泥质粉砂岩中。

2.4 沉积体系划分及特征

库车盆地康村地区新近系主要为冲积扇-扇三角洲和湖泊两大类型的沉积体系(图 3a), 可以识别出主要的沉积相类型为冲积扇相、扇三角洲相、湖泊相(图 3b—3d), 进一步可以识别出5种亚相以及7种微相类型(表 1)。现就主要沉积相特征描述如下。

a—冲积扇-扇三角洲-湖泊沉积模式图; b—库车组时期沉积相分布; c—康村组时期沉积相分布; d—吉迪克组时期沉积相分布Figure 3. Sedimentary facies mode and distribution of sedimentary facies in the Kuqa basin since the Neogene (modified after Li et al., 2013; Shi et al., 2015)(a) Diagram showing the sedimentary mode of alluvial fan-fan delta-lake; (b) Distribution of sedimentary facies in the Kuqa Formation; (c) Distribution of sedimentary facies in the Kangcun Formation; (d) Distribution of sedimentary facies in the Jidike Formation表 1 库车前陆盆地康村地区沉积相划分Table 1. Division of sedimentary facies in the Kangcun area, Kuqa foreland basin

a—冲积扇-扇三角洲-湖泊沉积模式图; b—库车组时期沉积相分布; c—康村组时期沉积相分布; d—吉迪克组时期沉积相分布Figure 3. Sedimentary facies mode and distribution of sedimentary facies in the Kuqa basin since the Neogene (modified after Li et al., 2013; Shi et al., 2015)(a) Diagram showing the sedimentary mode of alluvial fan-fan delta-lake; (b) Distribution of sedimentary facies in the Kuqa Formation; (c) Distribution of sedimentary facies in the Kangcun Formation; (d) Distribution of sedimentary facies in the Jidike Formation表 1 库车前陆盆地康村地区沉积相划分Table 1. Division of sedimentary facies in the Kangcun area, Kuqa foreland basin沉积体系 沉积相 亚相 微相 分布地层 冲积扇-扇三角洲 冲积扇相 库车组、第四系 扇三角洲相 扇三角洲平原 分流河道、分流间湾 吉迪克组—康村组 扇三角洲前缘 水下分流河道、水下分流河道间、河口沙坝、前缘席状砂 前扇三角洲 湖泊 湖泊相 滨浅湖 吉迪克组—库车组 膏岩湖 膏岩沉积 2.4.1 冲积扇相

康村地区的冲积扇相集中在库车组和第四系, 其特点反映出调查区为干旱区, 降水量较少, 暂时性的山麓洪流发育, 在谷口处形成(图 3b)。区内库车组为一套粗碎屑物组合, 具典型冲积扇相特征; 下部为灰色砾岩向上变为灰色块状砾岩与粗砾岩互层, 偶见斜层理发育的粗砂岩透镜体。

2.4.2 扇三角洲相

发育扇三角洲的重要条件是蓄水体岸边附近地形高差大, 岸上斜坡陡窄, 物源近碎屑物质供应充分。研究区内主要分布在康村组和吉迪克组地层中(图 3c、3d), 以泥岩为主, 局部夹薄层粉砂岩, 发育水平层理, 粉砂岩中见浪成沙纹层理。可细分为扇三角洲平原亚相、扇三角洲前缘亚相和前扇三角洲亚相。

(1) 扇三角洲平原亚相

扇三角洲平原亚相的特征为粗碎屑岩发育, 层理不发育, 分选和磨圆度都较差。在康村地区该亚相可细分为分流河道和分流间湾2种微相, 前者主要由砾岩、粗砂岩和少量粉砂岩组成, 发育的层理包括粒序层理、平行层理和交错层理(图 2c)等; 后者由泥岩夹薄层粉砂岩组成, 水平层理和少量交错层理发育。扇三角洲平原亚相带, 主要集中在康村组(图 3c)。

(2) 扇三角洲前缘亚相

扇三角洲前缘亚相是扇三角洲水下部分的沉积, 常位于岸线至浪基面间的浅水区。在康村地区可细分为水下分流河道微相、水下分流河道间微相、河口沙坝微相和前缘席状砂微相。水下分流河道沉积中具中—小型交错层理、斜层理及底冲刷构造, 河口砂坝具反粒序及交错层理。区内水下分流河道间微相主要由泥岩、粉砂岩组成, 夹少量细砂岩, 发育水平层理。前缘席状砂微相沉积物具有较细的粒度和较好的分选, 小型交错层理和波状层理发育。扇三角洲前缘亚相带, 主要集中在康村组和吉迪克组(图 3c、3d)。

(3) 前扇三角洲亚相

处于浪基面以下较深水地区, 岩性组合为泥岩和薄层粉砂岩, 水平层理发育。该亚相在康村地区发育不充分, 面积较小且不连续; 岩性组合为泥岩和粉砂岩, 总体具有向上变粗的粒序。

2.4.3 湖泊相

主要分布在研究区南部(图 3d), 以厚层泥岩膏岩为代表, 可分为滨浅湖亚相和膏盐湖亚相, 研究区内的湖泊相古近纪以来总体有向南萎缩的趋势。

3. 讨论

3.1 铜矿(化)体特征及其与沉积相配置关系

在库车盆地康村地区铜矿化体总体特征受地层控制较明显, 主要集中在中新统吉迪克组和康村组一段中。铜矿化星点状、浸染状发育在灰白(含砾)粗砂岩中, 主要沿砂、泥岩的层间或近垂直层面的节理破碎带发育, 层间和节理面上充填盐、石膏, 铜矿物浸染到膏、盐的表面, 厚度较小, 但断续延长距离较远。已发现的铜矿物有氯铜矿、孔雀石、蓝铜矿和斑铜矿, 围岩蚀变不发育, 为沉积成因的砂(砾)岩型铜矿化, 局部铜矿化富集地段可供民采。野外观察和室内研究圈定出4条矿化体, 矿化体规模大小不一, 长度都超过100m, 其中3条超过500 m, 厚度变化也较大, 从5 cm到2.4 m(图 1c)。

在新近纪吉迪克期早期, 湖泊向南部萎缩, 主要为扇三角洲和湖泊沉积; 康村期基本继承了吉迪克期的沉积格局, 扇三角洲面积扩大, 湖泊范围向南萎缩, 山前至盆地为扇三角洲过渡到湖泊沉积; 库车期时, 山前主要发育冲积扇, 自北向南发育冲积扇相、冲积平原相和湖泊相沉积; 至第四纪时湖泊消失, 主要发育冲积扇沉积(图 3; 李鑫等, 2013)。砂岩型铜矿化成因与新近系沉积环境紧密相关, 矿(化)体主要分布在扇三角洲平原相和扇三角洲前缘相。一方面是由于粗碎屑岩沉积岩孔隙度发育, 利于含铜物质的富集, 而水动力强的地方往往发育粗碎屑岩沉积。另外砂岩型铜矿化往往与形成时的氧化—还原化学相有关, 野外观察矿化体多产于浅色碎屑岩与紫红色碎屑岩交界处的浅色层一侧, 代表氧化地球化学相紫红色层为初始的矿源层, 还原地球化学相的浅色层为成岩作用或后生作用过程中成矿物质聚集的场所。这种氧化—还原化学相一般存在于水陆交界处, 即通常存在于代表氧化环境的陆相与代表还原环境的湖泊相交界处。这一现象和滴水铜矿较为类似(时文革等, 2015; 图 3)。结合物化探异常以及地表查证结果圈定的3处找矿预测区(图 1c), 都以吉迪克组地层为中心分布于水陆交界处。

3.2 吉迪克组含矿砂砾岩物源演化

物源区是盆地内部沉积物特征变化的关键因素之一。康村地区处于多个物源体系的交汇处, 古近系—新近系沉积体系复杂多变。从研究区所处的大地构造位置来看, 南天山和温宿凸起为该时期主要的沉积物供给来源, 是研究区新近系吉迪克期—康村期主要的物源供给区(贾承造等, 1995; 邱芳强等, 2000; 李忠等, 2004; 李双建等, 2006)。邱芳强等(2000)通过定量分析砂岩的骨架矿物成分认为库车盆地白垩系—古近系的物源区主要是南天山南缘的石炭纪地层及南天山内的志留—泥盆纪地层遭剥蚀后再沉积的结果, 新近纪时来源于岛弧建造的大量剥蚀。李忠等(2004)对比分析库车盆地碎屑组合与区域气候变动事件和天山地区构造隆升活动时间, 认为中新统吉迪克组—康村组、特别是上新统库车组碎屑岩可能是天山构造隆升与气候频繁变化叠加的结果。李双建等(2006)系统分析了库车盆地砂岩中重矿物含量特征, 认为南天山的大规模隆升和剥蚀发生在古近纪以来, 由于它的隆升遮挡了南天山北缘古生代增生杂岩体的物质贡献。

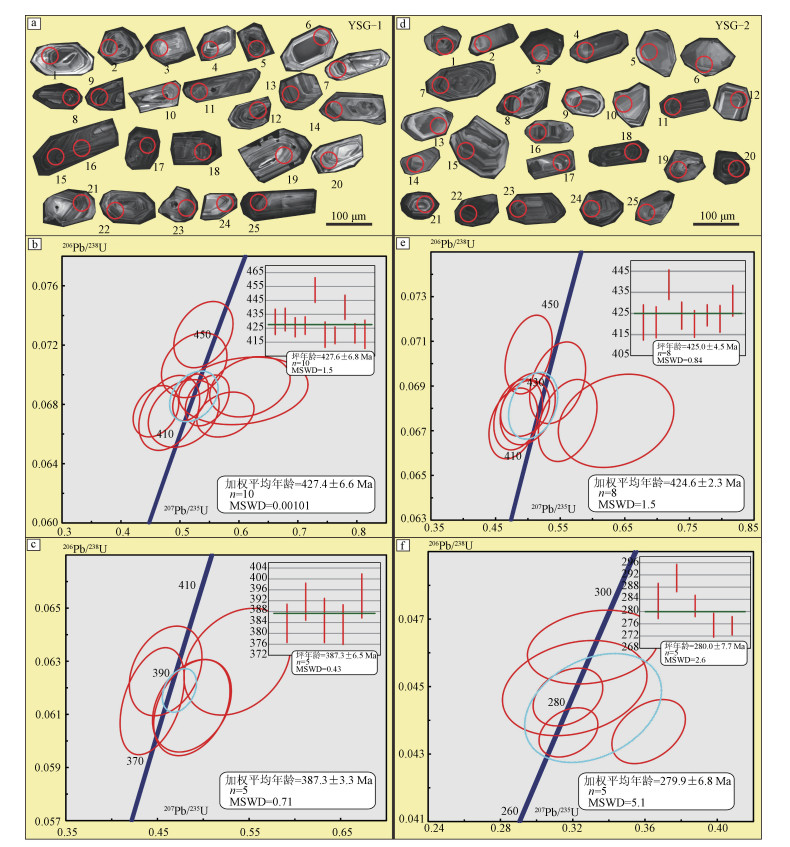

为研究吉迪克组含矿砂砾岩中物源区和物源形成时代, 在康村地区盐水沟一带采集了2件含铜砂砾岩年龄样品, 编号分别为YSG-1和YSG-2(图 1c)。样品粉碎至60目(250μm)以下, 先用磁选和重液方法粗选锆石, 镜下挑出锆石颗粒。将锆石颗粒固定于透明的环氧树脂中打磨抛光。对抛光的锆石进行阴极发光照相, CL图像显示锆石外形呈次圆状和次棱角状, 多数保持较自形的棱柱状, 多为具震荡环带的岩浆锆石。阴极发光照相和锆石U-Pb同位素测试在西北大学大陆动力学国家重点实验室完成。选择合适点位采用Agilent7500a激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)测试其U-Pb同位素年龄, 阴极发光照、分析点位以及测试结果如图 4所示。YSG-1样品测得多组谐和年龄, 其中427.4±6.6 Ma和387.3±3.3 Ma谐和度较好, YSG-2样品也测得多组谐和年龄, 其中424.6±2.3 Ma和279.9±6.8 Ma两组年龄谐和度较好。此次碎屑锆石测年统计出现427 Ma和424 Ma早古生代的分布高峰, 对应着地质年龄处于晚志留世岩浆活动形成的锆石; 387Ma对应着地质年龄处于中泥盆世岩浆活动形成的锆石; 其次出现280Ma分布高峰, 对应着地质年龄处于晚古生代的早二叠世时段岩浆活动形成的锆石。

图 4 盐水沟吉迪克组砂砾岩中分离火山碎屑锆石阴极发光照片、测年点位和结果图a—YSG-1样品火山碎屑锆石阴极发光照片和测年点位; b、c—YSG-1样品测年结果; d—YSG-2样品火山碎屑锆石阴极发光照片和测年点位; e、f—YSG-2样品测年结果Figure 4. CL images, shrimp dating locations and results of pyroclastic zircons separated from sandstones of the Jidike Formation in the Yanshuigou area(a) CL image and Shrimp dating locations of the sample YSG-1;(b, c) Dating results of the sample YSG-1; (d) CL image and Shrimp dating locations of the sample YSG-2; (e, f) Dating results of the sample YSG-2

图 4 盐水沟吉迪克组砂砾岩中分离火山碎屑锆石阴极发光照片、测年点位和结果图a—YSG-1样品火山碎屑锆石阴极发光照片和测年点位; b、c—YSG-1样品测年结果; d—YSG-2样品火山碎屑锆石阴极发光照片和测年点位; e、f—YSG-2样品测年结果Figure 4. CL images, shrimp dating locations and results of pyroclastic zircons separated from sandstones of the Jidike Formation in the Yanshuigou area(a) CL image and Shrimp dating locations of the sample YSG-1;(b, c) Dating results of the sample YSG-1; (d) CL image and Shrimp dating locations of the sample YSG-2; (e, f) Dating results of the sample YSG-2西南天山哈尔克山侵入岩带以志留纪侵入岩为主, 其次为石炭纪侵入岩, 岩性以闪长岩为主。刘本培等(1996)测得志留纪侵入岩角闪石的坪年龄为420.2±5.9 Ma和430.3±5.2 Ma, 时限为中志留世, 与此次年龄结果较为一致。哈尔克山地层小区出露下泥盆统阿尔腾柯斯组火山岩, 其岩性多为玄武岩类, 这可能是早泥盆世岩浆锆石的来源。二叠纪西南天山仅见有小提坎力克组火山岩出露, 其岩性为英安质火角砾岩、集块岩、英安岩, 刘本培等(1996)在独库公路956 km附近中酸性火山岩取得同位素年龄样为282±2 Ma(40Ar/39Ar法), 与此次YSG-2样品锆石谐和年龄279.9±6.8 Ma较为一致。

李忠等(2004)根据砂岩组分模式推断, 库车坳陷中—新生界"弧造山带"物源类型发育, 是对晚古生代天山造山主幕构造环境的间接指示。吉迪克组物源演化和天山构造隆升与造山作用息息相关。文中新统吉迪克组(N1j)含铜砂砾岩锆石测年数据表明, 其物源主要来自于库车盆地北西南天山造山带内晚志留世至早二叠世的地层、岩浆岩产物。可能是晚志留世至早二叠世地层遭剥蚀后再沉积的结果。同时, 伴随着造山带内对已有铜矿床(点)的剥蚀, 使其铜成矿元素也进入到库车盆地内, 从而形成与地层呈顺层展布的铜矿化, 铜矿化规模大小的决定因素是受物源区铜元素成矿物质供给量大小决定的, 即受西南天山造山带物源区已有铜矿床(点)的规模大小控制, 其赋存的层位也受到已有铜矿床(点)剥蚀出露的时间限定, 进而形成了库车盆地东部以中新统吉迪克组含矿为主, 库车盆地西部则以滴水铜矿为代表的中—上新统康村组含矿的特点。

3.3 矿化成因

近年来, 盆地卤水和烃类组分在金属矿床形成过程中的重要性逐渐被重视起来(徐庆鸿等, 2007; 祝新友和王京彬, 2014; 方维萱等, 2016, 2017, 2018; 贾润幸等, 2017; 杨兵, 2018)。库车盆地作为一个重要的油气和蒸发岩盆地, 地表也分布着较多盐丘, 其和金属矿床的形成是否有成因上的联系呢?

库车盆地内铜矿化3种类型分别是砂岩型、灰岩型和泥岩型, 其中砂岩型铜矿化占主导地位(曹养同, 2010)。3种类型的矿化成因各有不同, 其中灰岩型铜矿化的矿物主要为产于灰岩裂隙中的氯铜矿, 源于含铜卤水沿破碎带裂隙运移。泥岩型铜矿化主要铜矿物也为氯铜矿, 为含铜卤水沿近盐丘的泥岩破碎带运移充填形成, 主要发育在和盐岩相邻的层位, 其所含的铜等金属元素为蒸发岩沉积时期的产物。砂岩型铜矿化成因较复杂, 以下结合康村地区的铜矿化特征加以说明。

康村地区盐水沟等铜矿化点位于库车盆地东南部秋里塔格背斜带南翼的断裂破碎带处, 矿化点附近有盐丘出露(图 1b), 矿化类型为砂(砾)岩型铜矿化。吉迪克组含铜砂砾岩矿化带具有似层状展布特点, 铜矿(化)体被包裹在砂砾岩中或直接呈浸染状侵入砂岩中, 未见明显围岩蚀变, 含矿层一般厚约1 m, 延伸几百米。野外观察康村组砂岩节理面常见表面伴有浸染状铜矿化的石膏充填, 基于康村组上覆地层不含盐、膏, 而下伏古近纪地层含盐、膏的事实, 推测含铜卤水应来自地下。构造挤压导致灰绿色粉砂岩破碎, 随后下部含铜卤水沿节理面运移侵入, 经蒸发作用形成盐、石膏、氯铜矿, 氯铜矿呈浸染状覆于石膏表面或内部。同时, 氯铜矿呈脉状穿插于砂岩裂隙之中, 表明氯铜矿形成晚于砂岩形成, 为后期含铜卤水沿砂岩裂隙运移所致。

另一方面, 康村地区的民采铜矿坑所采矿石含品位较高的辉铜矿, 偶见斑铜矿, 说明区内深部有铜富集。研究区内有康村油苗分布, 野外调查工作中在油苗附近常见硫磺附着在岩层表面, 在沟谷处还能闻到臭鸡蛋味道的H2S气体。推测其为硬石膏与地层中有机气体发生硫酸盐热化学还原作用(TSR)形成, 进而在TSR作用面形成一个具有还原环境的氧化还原地球化学障, 含铜卤水沿盐丘周围断裂上升, 运移至此处时发生铜富集形成矿体; 剩余和远离盐丘的含铜卤水沿断裂破碎带运移上升至地表形成地表铜矿化。

综上所述, 康村地区的矿化类型为砂岩型铜矿化, 其形成与地表盐丘关系密切, 盐丘不仅是深部卤水向上运移的结果, 还为后期卤水改造提供盐分。就成因而言, 深部铜富集为硫酸盐热化学还原作用(TSR)型矿化成因, 地表为后期盆地地上和地下卤水改造成因。

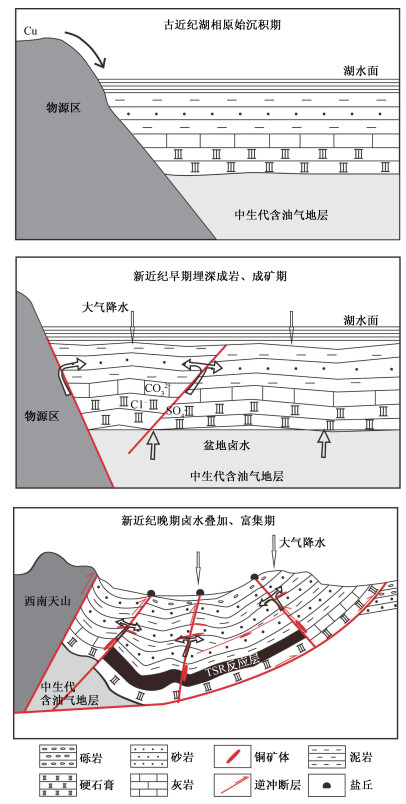

3.4 成矿模式

区域上古生界以及中生界富含Cu、Mo等成矿元素的剥蚀物为始新统砂岩型矿源层的形成提供了物质基础, 湖水及陆源碎屑所携带的成矿物质在水陆交界处地带积淀, 造就了铜含量较低的原始矿源层形成(刘德权等, 2005; 张磊等, 2020; 贾润幸和方维萱, 2021)。曹养同等(2010)系统分析了库车盆地盐丘和各色碎屑岩的铜含量, 认为铜的矿源层为石盐岩、石膏岩, 另一个可能的矿源层为褐红色粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩, 而铜的含矿层为灰绿色粉砂岩、泥岩、灰白色(含砾)中粗砂岩(曹养同, 2010); 这和区域上的砂岩型铜矿类似。

盆地流体对铜矿的迁移与富集有着重要的影响, 首先, 下伏古近系蒸发岩体或大气降水溶滤地表盐丘为含铜卤水提供盐分; 其次, 来自地下的含铜卤水沿上覆碎屑岩的节理面向上运移, 沿盐丘周围断裂上升, 遇到硫酸盐热化学还原作用(TSR)形成的氧化还原地球化学障时发生铜的富集沉淀形成铜矿体; 剩余和远离盐丘的含铜卤水沿断裂破碎带运移上升至地表形成地表铜矿化(图 5)。

图 5 库车盆地康村地区砂岩型铜矿成矿模式图(据张磊等, 2020修改)Figure 5. Metallogenic model of sandstone-type copper deposits in the Kangcun area, Kuqa basin (modified after Zhang et al., 2020)

图 5 库车盆地康村地区砂岩型铜矿成矿模式图(据张磊等, 2020修改)Figure 5. Metallogenic model of sandstone-type copper deposits in the Kangcun area, Kuqa basin (modified after Zhang et al., 2020)除盆地流体以外, 区内广泛发育的断裂构造对铜矿体的形成至关重要, 不仅为含矿卤水的形成和运移提供了通道, 还促使铜矿体的局部富集。层间破碎一方面可以活化卤水, 促进成矿物质萃取, 另一方面也可作为成矿物质聚集的通道和场所, 在后期淋滤富集时也是重要的导矿构造。

总之, 库车盆地康村地区的铜矿化形成晚于新近系砂岩成岩, 为后生富集。区域富Cu、Mo老地层为康村地区铜矿的原始矿源层, 下伏石盐岩、石膏岩、褐红色粉砂岩等为矿源层, 灰绿色粉砂岩、灰白色中粗砂岩等为含矿层; 地下的含铜卤水向上运移, 遇到TSR形成的地球化学障时发生铜的富集沉淀形成铜矿体, 含铜卤水继续运移至地表形成地表的铜矿化; 同时, 新近纪后期断裂构造为含矿卤水的形成和运移提供了通道, 还促使铜矿体的局部富集。

4. 结论

(1) 新疆库车前陆盆地康村地区新近系中可以识别出主要的沉积相类型为冲积扇相、扇三角洲相和湖泊相, 进一步可以识别出5种亚相以及7种微相类型。砂岩型铜矿化在成因方面与新近系所处的河湖相沉积环境紧密相关, 矿(化)体主要分布在扇三角洲平原相和扇三角洲前缘相。

(2) 碎屑锆石测年数据表明库车盆地康村地区中新统吉迪克组(N1j)中的含铜砂砾岩的物源主要来自于库车盆地北西南天山造山带古生代晚志留世至早二叠世的地层和岩浆岩产物, 是地层遭剥蚀后再沉积的结果。

(3) 库车盆地康村地区的矿化类型为砂岩型铜矿化, 深部铜富集为硫酸盐热化学还原作用(TSR)型矿化成因, 地表为后期盆地地上和地下卤水改造成因。铜矿化形成晚于新近系砂岩成岩, 为后生富集, 控制因素包括新近纪后期断裂构造及后生卤水运移。

谨将此文献给有色金属矿产地质调查中心成立20周年。 -

计量

- 文章访问数: 171

- HTML全文浏览量: 47

- PDF下载量: 10

- 被引次数: 0

下载:

下载:

下载:

下载: