FAULT DISTRIBUTION PATTERNS OF THE LUXI BLOCK, SHANDONG, AND MESOZOIC SEDIMENTARY-MAGMATICSTRUCTURAL EVOLUTION SEQUENCE

-

摘要: 鲁西地块的断裂构造有两类不同分布型式:一类呈放射状分布, 由陡倾、基底右行韧性剪切带和盖层内复杂力学性质的断裂组成; 另一类呈环绕地块基底核部同心环状分布, 由3个主要盖层伸展拆离带组成, 主滑脱面分别位于古生界盖层与基底间的不整合面、石炭系与奥陶系之间的平行不整合面和中新生代断陷-沉积岩系与新生代火山-沉积物之间的断层。中生代构造变形样式可以分为3个层次:印支期褶皱-逆冲推覆构造、燕山中期NNE轴向的隔槽式箱状褶皱和燕山晚期NW、NNE向共轭正断-走滑断裂。相应地鲁西地块经历了3个成盆期, 即早-中侏罗世、早白垩世和晚白垩世, 这些中生代盆地在空间上的叠置导致了地块内部复杂的盆-山耦合关系。鲁西地块中生代有两个岩浆活动集中时期, 即早侏罗世(约190Ma)和早白垩世(132~110Ma)。综合沉积记录、岩浆活动和构造变形过程, 将鲁西地块中生代构造演化历史划分为6个阶段:晚三叠世挤压变形, 早、中侏罗世弱伸展作用, 中、晚侏罗世挤压变形与地壳增厚作用, 早白垩世大陆裂谷与地壳伸展作用, 早白垩世末期挤压变形与盆地反转事件和晚白垩世区域隆升。这些构造演化阶段和构造事件对研究和理解中生代构造体制和深部岩石圈动力学转换过程具有重要意义。Abstract: Faults in the Luxi block have two different distribution patterns:one is the radiate distribution pattern, and the other is the concentric circular distribution pattern, with faults encircling the core of the block basement.The former is composed of NW-striking, steep-dipping, basement dextral ductile shear zones and faults of complex mechanical nature in the cover sediments, and the latter consists of three major cover extensional detachment zones, with the main detachment surfaces lying at the unconformities between the Paleozoic cover and Precambrian basement, disconformities between the Carboniferous and Ordovician and faults between the Meso-Cenozoic downfaulting-sedimentary series and Cenozoic volcanicsedimentary rocks.Mesozoic structural styles include three levels:Indosinian overthrusts and folds, middle Yanshanian NNE-oriented box folds and late Yanshanian conjugate (NW and NNE), normal to strike-slip faults.Accordingly, the Luxi block experienced three stages of basin formation, i.e.:the Early to Middle Jurassic, Early Cretaceous and Late Cretaceous.The superimposition of these Mesozoic basins in space gave rise to a complex basin-mountain coupling relation inside the block.There were two periods of magmatic activity, i.e.the Early Jurassic (190-180Ma)and Early Cretaceous (132-110Ma).By integrating the sedimentary records, magmatism and structural deformation, the Mesozoic structural history of the Luxi block may be divided into six stages:Late Triassic compression, Early to Middle Jurassic weak extension, Middle to Late Jurassic compression and crustal thickening, Early Cretaceous continental rifting and crustal extension, terminal Early Cretaceous compression and basin inversion event, and Late Cretaceous uplift.These structural evolution stages and events have great significance for the study and understanding of the Mesozoic structural regime transition and dynamic transformation in the deep interior of the lithosphere in eastern China.

-

Key words:

- Luxi block /

- fault pattern /

- Mesozoic /

- structural evolution sequence /

- structural regime transformation

-

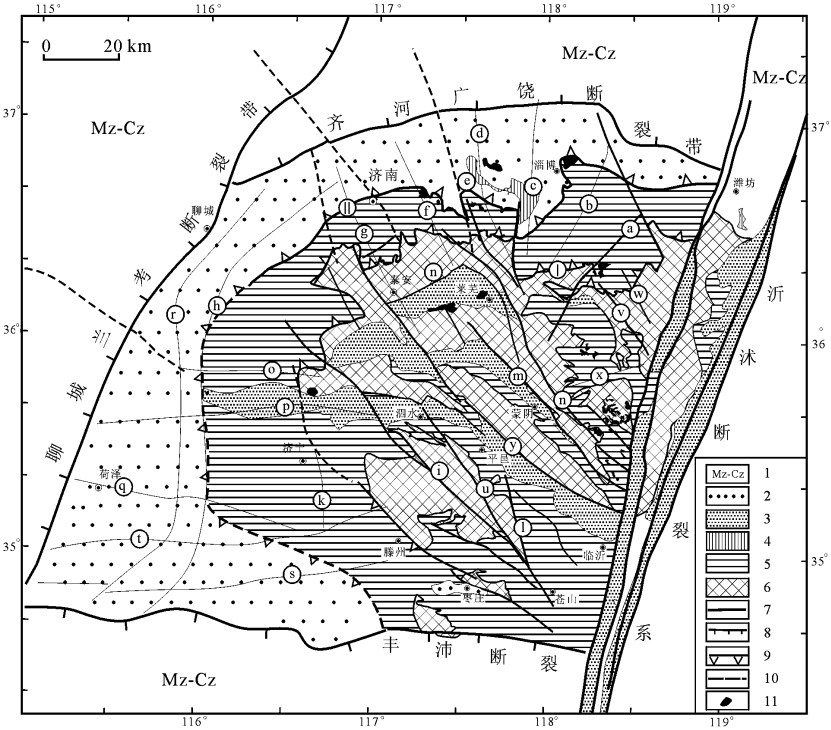

图 1 鲁西地块构造简图与断裂分布(据文献[6])

1.中新生代火山—沉积盆地; 2.以上古生界为底的断陷沉积盆地; 3.白垩纪断陷盆地; 4.侏罗纪残留地层; 5.下古生界; 6.前寒武纪基底; 7.断层(性质不分); 8.正断层; 9.盖层拆离带; 10.隐伏断层; 11.中生代侵入岩体; Ⅰ.盖层底部主拆离滑脱带; Ⅱ.中生界底部拆离滑脱带

主要断裂名称:a.上五井断裂; b.淄河断裂; c.金山—姚家峪断裂; d.白泉庄—五色崖断裂; e.文祖断裂; f.长清断裂; g.曹县断裂; h.巨野断裂; i.肥城断裂; j.嘉祥断裂; k.孙氏店断裂; l.峄山断裂; m.大汶口—新泰断裂; n.莱芜断裂; o.汶上—泗水断裂; p.郓城断裂; q.荷泽断裂; r.凫山断裂; s.单县断裂; t.尼山断裂; u.独角山断裂; v.韩旺断裂; w.九山断裂; x.夏蔚断裂; y.蒙山断裂Figure 1. Simplified structural map of the Luxi block, showing fault distribution

-

[1] 徐树桐, 陶正, 陈冠宝.再论徐(州) —淮(南)推覆体[J].地质论评, 1993, 39 (5):395~403. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.1993.05.003 [2] 朱光, 王勇生, 王道轩, 等.前陆沉积与变形对郯庐断裂带同造山运动的制约[J].地质科学, 2006, 41 (1): 102~121. doi: 10.3321/j.issn:0563-5020.2006.01.009 [3] 山东省地质矿产局.山东省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1991. [4] 燕守勋.从盆地沉积和古构造分析鲁西中新生代地壳伸展史[J].中国区域地质, 1994, (1):46~51. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199400786467 [5] 杜子图.鲁西隆起北缘帚状构造的厘定及成因机制[J].中国区域地质, 1999, 18 (3):329~333. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.1999.03.016 [6] 金振奎, 刘泽容, 石占中.鲁西地区断裂构造类型及其形成机制[J].石油大学学报(自然科学版), 1999, 23 (5):1~5. doi: 10.3321/j.issn:1000-5870.1999.05.001 [7] 李三忠, 王金铎, 刘建忠, 等.鲁西地块中生代构造格局及其形成背景[J].地质学报, 2005, 79 (4):487~497. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2005.04.006 [8] 牛树银, 胡华斌, 毛景文, 等.鲁西地区地质构造特征及其形成机制[J].中国地质, 2004, 31 (1):34~39. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi200401004 [9] 王小凤, 李中坚, 陈柏林, 等.郯庐走滑断裂系的形成演化及其地质意义[M].北京:地质出版社, 1998. [10] 李曙光, 李惠民, 陈移之, 等.大别山—苏鲁地体超高压变质年代学, Ⅱ :锆石U-Pb同位素体系[J].中国科学(D辑), 1997, 27 (3):200~206. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=JDXK199703001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [11] 王炳山, 王西恩.鲁西伸展构造特征及其对煤矿生产的影响[J].煤田地质与勘探, 2000, 28 (3):20~24. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2000.03.007 [12] 杜旭东, 李洪革.华北地台东部及邻区中生代(J-K)原形盆地分布及其成盆模式探讨[J].石油勘探与开发, 1999, 26 (4):5~9. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.1999.04.002 [13] 刘明渭, 张庆玉, 宋万千.山东白垩纪岩石地层序列与火山岩系地层划分[J].地层学杂志, 2003, 27 (3):247~253. doi: 10.3969/j.issn.0253-4959.2003.03.014 [14] 林景仟, 谭东娟, 金烨.鲁西地区中生代火成活动的40Ar 39Ar年龄[J].岩石矿物学杂志, 1996, 15 (3):213~220. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199600847546 [15] 邱检生, 徐夕生, 罗清华.鲁西富钾火山岩和煌斑岩的40Ar-39Ar定年及源区示踪[J].科学通报, 2001, 46 (8): 1500~1508. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/kxtb200118002 [16] 许志琴, 张泽明, 刘福来, 等.苏鲁高压—超高压变质带的折返构造及折返机制[J].地质学报, 2003, 77 (44):433~450. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dizhixb200304001 [17] Zhu G, Xie CL, Wang YS, Niu ML, Liu GS.Characteri stics of the Tan-Lu high-pressure strike-slip ductile shear zone and its 40Ar 39Ar dating.Acta Petrologica Sinica, 2005, 21 (6):1687~1702. [18] 李曙光, 黄方, 李辉.大别—苏鲁造山带碰撞后的岩石圈拆离[J].科学通报, 2001, 46 (17):1487~1491. doi: 10.3321/j.issn:0023-074X.2001.17.019 [19] 胡世玲, 王松山, 桑海清, 等.山东玲珑和郭家岭岩体的同位素年龄及其地质意义[J].岩石学报, 1987, (3): 83~89. doi: 10.3321/j.issn:1000-0569.1987.03.010 [20] 苗来成, 罗镇宽, 关康, 等.玲珑花岗岩中锆石的离子质谱U-Pb年龄及其岩石学意义[J].岩石学报, 1998, 14 (2):198~206. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98199802007 [21] 翟明国, 朱日祥, 刘建明, 等.华北东部中生代构造体制转折的关键时限[J].中国科学(D辑), 2003, 33 (10):913~920. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgkx-cd200310001 [22] 许志琴, 张巧大, 赵民.郯庐断裂带中段古裂谷的基本特征[J].中国地质科学院院报, 1982, 4 :17~44. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1982-DQXB198200002.htm [23] 吴福元, 孙德有.中国东部中生代岩浆作用与岩石圈减薄[J].长春科技大学学报, 1999, 29 (4):313~318. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/6315280 [24] 吴福元, 孙德有, 张广良, 等.论燕山运动的深部地球动力学本质[J].高校地质学报, 2000, 6 (3):379~388. doi: 10.3969/j.issn.1006-7493.2000.03.002 [25] 张岳桥, 李金良, 柳宗泉, 等.胶莱盆地深部拆离系统及其区域构造意义[J].石油与天然气地质, 2006, 27 (4):504~511. doi: 10.3321/j.issn:0253-9985.2006.04.010 [26] 朱光, 王道轩, 刘国生, 等.郯庐断裂带的演化及其对西太平洋板块运动的响应[J].地质科学, 2004, 39 (1): 36~49. doi: 10.3321/j.issn:0563-5020.2004.01.005 [27] 朱光, 牛漫兰, 刘国生, 等.郯庐断裂带早白垩世走滑运动中的构造、岩浆、沉积事件[J].地质学报, 2002, 76 (3):325~334. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2002.03.005 [28] 张岳桥, 赵越, 董树文, 等.中国东部及邻区早白垩世裂陷盆地构造演化阶段[J].地学前缘, 2004, 11 (3): 123~132. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2004.03.014 -

下载:

下载: