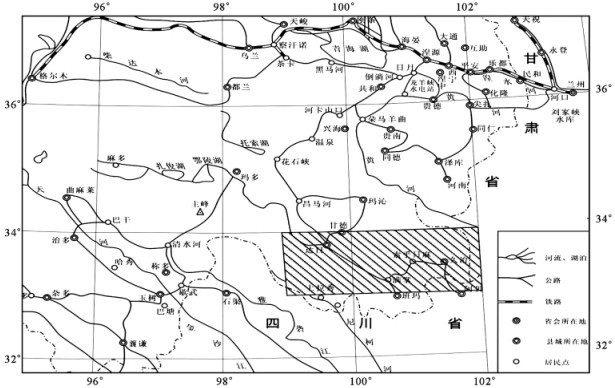

NEW RESULTS AND MAJOR PROGRESSES IN REGIONAL SURVEY OF THE DARLAG-JIGZHI SHEETS

-

摘要: 建立了测区三叠系巴颜喀拉山群地层格架,恢复了盆地充填序列和大地构造背景,系统总结了盆地基本层序类型,分析了盆地沉积旋回和海平面变化规律; 新发现深水风暴岩沉积; 取得了较老的锆石年龄数据,认为巴颜喀拉盆地存在硬基底; 发现三条大型韧脆性剪切带,探讨了区域隆升历史; 进行了大比例尺南水北调西线工程环境地质研究。Abstract: The major progress and achievements obtained in the geological survey within the extent of the 1: 250000 Darlag and Jigzhi Sheets include: 1) Established the stratigraphical framework of the Bayan har Group and made a detailed analysis of the basin sedimentary filling sequences and the tectonic setting discrimination. 2) Summarized the major types of basic sequences. 3) The depositional cycles and sea level variations of the Bayan har Basin are as same as that of southern Tibet and the Salt Range of Pakistan. 4) The deep water tempestite was recently discovered in Triassic flysch sediments. 5) The old age information of zircons from the Triassic granitoids shows that exists a "rigid basement" under the Bayan har Basin. 6) Three tenacity brittleness shearing belt have been discovered in this area; the uplift history of Qinghai-Tibet Plateau is discussed; made a detailed environmental geology study on the Project of South-North Water Transfer.

-

Key words:

- Bayan har Basin /

- geological survey /

- Darlag Sheet /

- Jigzhi Sheet /

- Project of SouthNorth Water Transfer /

- flysch

-

表 1 三叠系旋回层序(海平面变化)划分对比表

Table 1. The reference table of the Triassic cycle sequence (the sea level change) division

-

[1] 方国庆, 刘德良.复理石杂砂岩的化学组成与板块构造[J].沉积与特提斯地质, 2000, 20 (3) : 105 ~ 112 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yxgdl200003017FANG Guo-qing, LIU De-liang.[J]. Chemical composition and plate tectonics of flysch apogrit[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2000, 20 (3) : 105 ~ 112. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yxgdl200003017 [2] SHI Xiao-ying, YIN Jia-run, JIA Cai-ping. Mesozoic and Cenozoic sequence stratigraphy and sea-level changes in the northern Himalayas, southern Tibet, China[J]. New sl Stratigr, 1996, 33 (1) : 13 ~ 61. https://www.mendeley.com/research-papers/mesozoic-cenozoic-sequence-stratigraphy-sealevel-changes-northern-himalayas-southern-tibet-china/ [3] Haq B U, Hardenbol J, Vail P R et al. The chronology of fluctuating sea level since the Trirassic[J]. Science, 1987, 235 (4793) : 1156 ~ 1167. doi: 10.1126/science.235.4793.1156 [4] 王承书.事件沉积:沉积物补给及相对海平面变化的作用[J].岩相古地理, 1999, 19 (3) : 51 ~ 70 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=yxgd903.006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQWANG Cheng-shu. Event deposits: The role of sediment supply and relative sea-level changes[J]. Sedimentary Facies and Palaeogeography, 1999, 19 (3) : 51 ~ 70 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=yxgd903.006&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [5] 许志琴, 侯立玮, 王宗秀, 等.中国松潘-甘孜造山带的造山过程[M].北京:地质出版社, 1992.XU Zhi-qin, HOU Li-wei, WANG Zong-xiu, et al. Orogenic process of Songpan-Ganzi orogenic belt in China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1992. -

下载:

下载: