Abstract:

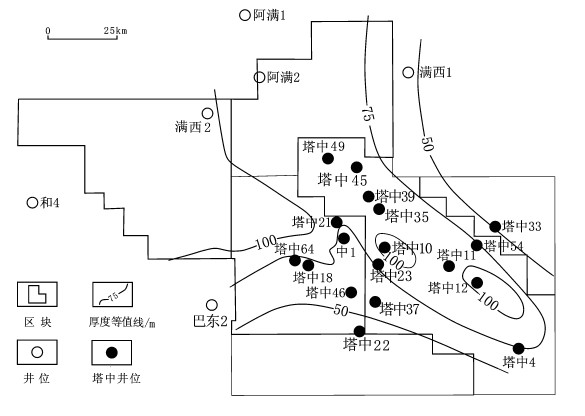

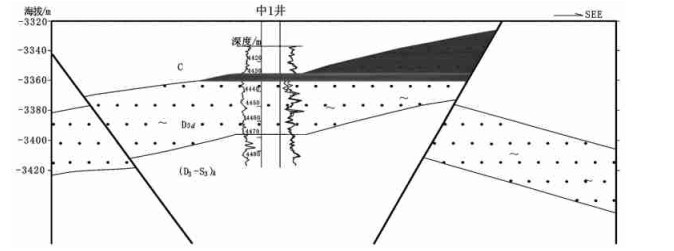

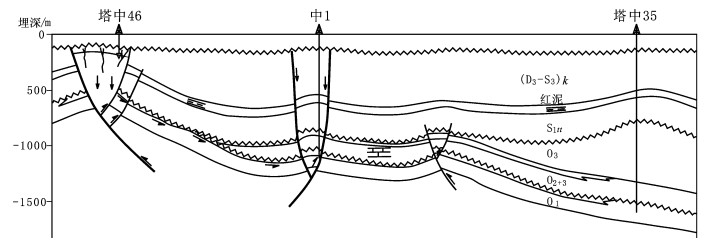

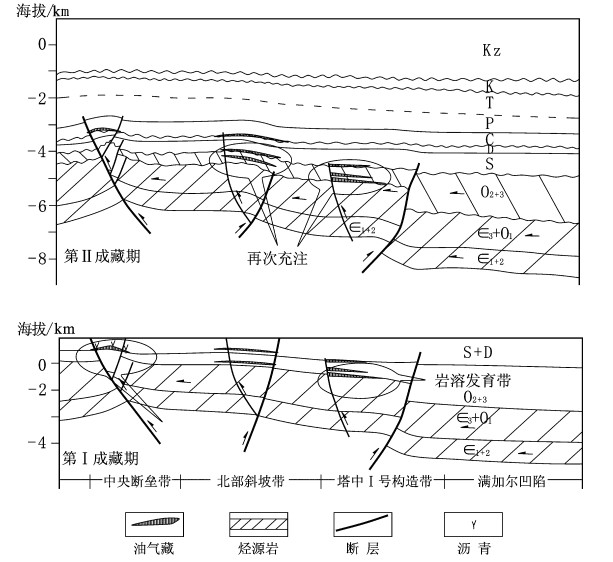

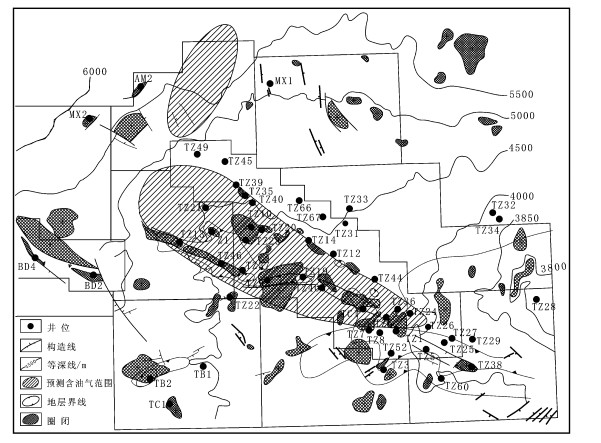

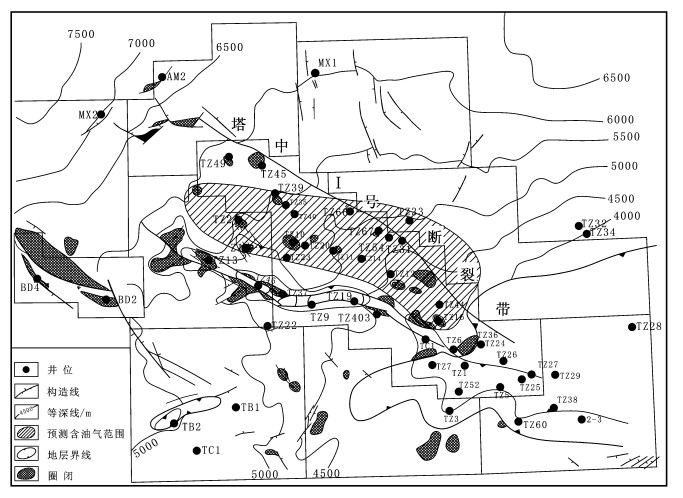

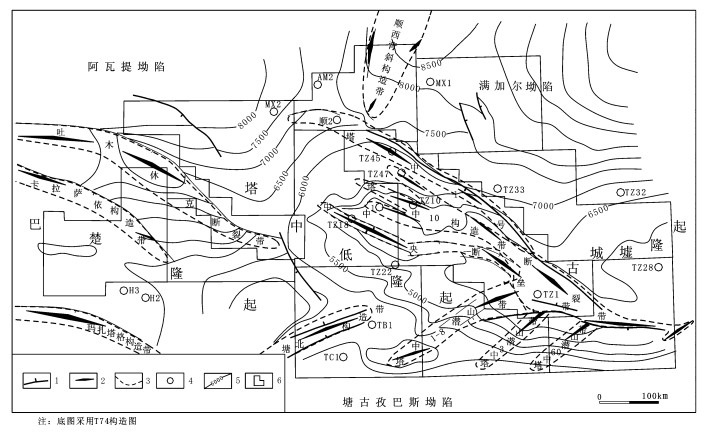

Because of many influence factors, the formation of petroleum accumulations is complex in the Tazhong area.Analysis of drilled petroleum accumulations shows that the main controlling factors affecting the formation of petroleum accumulations in the area include:① source rock; ② migration channels (faults controlled the vertical and lateral distribution of petroleum, carrier layers affected the lateral movement of petroleum and unconformity controlled the lateral movement of petroleum); ③ types of structure (types of trap, structure styles and paleo-uplift during petroleum generation); ④ tectonic evolution; ⑤ physical properties and distribution of accumulations; ⑥ reservoir and seal association; and ⑦ influence of igneous rocks on petroleum accumulations.The regularities of formation of accumulations are as follows:① traps and source-related faults are necessary conditions for the formation of accumulations in the Donghe sandstone; ② controls of structure and reservoir on petroleum, multistage formation of accumulations and later-stage injection are basic features of Silurian formation of accumulations; ③ the degree of development of accumulations is the key to the formation of Ordovician accumulations; and ④multi-stage injection of petroleum produced the features of occurrence of petroleum in several layers and north-south differentiation.The study area is characterized by good conditions for formation of petroleum accumulations and a higher level of exploration, and it is particularly the case with the Ordovician carbonate petroleum accumulations which are marked by more types and longer petroleumbearing well intervals.Their shapes were controlled by irregular pores, cracks, and cavities because of their very strong heterogeneity.The reservoir quality is the dominant controlling factor for the concentration of Ordovician petroleum.

下载:

下载: