NEOTECTONICS IN THE SOUTHERN PART OF THE TAIHANG UPLIFT,NORTH CHINA

-

摘要: 基于TM遥感影像解译和断裂滑动矢量资料的野外观测,结合年轻地质体热同位素和放射性同位素年代学测试结果分析,重点描述了太行山隆起南段构造地貌特征,划分了新构造变形阶段,确定了新构造应力场及其转换历史。研究表明,新近纪以来,太行山南段经历了两期重要的引张变形时期。中新世中晚期,伴随华北地区广泛的基性火山喷溢活动,太行山南段受近NE-SW向引张应力作用,构造变形集中在南段东缘和南缘断裂带上。上新世至早更新世时期,强烈的NW-SE向地壳引张导致太行山隆起南段夷平地貌的解体和地堑盆地的形成。自中晚更新世以来,太行山南缘断裂带成为新构造变形的主要边界带。断面滑动矢量分析和山前年轻冲积扇体和小冲沟沿断裂错移特征分析,表明太行山南缘断裂带是一条斜张左旋走滑边界断裂带,引张方向为NW-SE至NNW-SSE.从区域大地构造角度,中新世中国东部NE-SW向拉伸作用与东部太平洋板块向西俯仲导致的弧后扩张动力过程有关;而上新世以来新构造变形是与青藏高原快速隆升及其向东构造挤出作用有关。Abstract: Based on TM remote-sensing image interpretation and field observation of slip vectors of faults,coupled with the thermal isotope and radioactive isotope chronological studies of younger geologic bodies,this paper mainly describes the morpho-structural features in the southern segment of the Taihang uplift,defines the phases of neotectonic deformation and determines the neotectonic stress field and its transition history.Studies indicate that in the Neogene the southern segment of the Taihang Mountains experienced two major phases of extension.In the mid-late Miocene the area was subjected to nearly NE-SW extension,concomitantly with extensional eruption of basic volcanic rocks in North China.The extension was concentrated in fault zones on the eastern and southern margins of the area.During the Pliocene to early Pleistocene strong NW-SE crustal extension resulted in disintegration of the planation geomorphology and formation of a graben basin in the area.Since the mid-late Pleistocene the southern Taihang Mountain marginal fault zone has become a main boundary zone of neotectonic deformation.Analyses of fault plane slip vectors and displacement features of younger piedmont alluvial fans and small gullies along the fault suggest that the fault zone is an oblique-extensional,sinistral strike-slip boundary fault znoe,with the extension oriented in a NW-SE to NNW-SSE direction.In the tectonic context,the NE-SW extension in eastern China in the Miocene is related to the dynamic process of back-arc spreading resulting from westward subduction of the Pacific plate to the east,while the neotectonic deformation since the Pliocene is related to the rapid uplift of the Qinghai-Tibet Plateau and eastward tectonic extrusion due to the late-stage India-Eurasia collision.

-

Key words:

- Taihang uplift /

- neotectonics /

- stress field /

- North China

-

0. 引言

地面沉降通常指长期过量开采地下水等人类活动引起土层压缩、导致区域性高程降低的地质现象(薛禹群等,2003;薛禹群,2012;朱琳等,2024)。地面沉降已逐渐成为全球性的灾害问题,在过去100年,34个国家/地区报道了因过量开采地下水引起的地面沉降区200多处,但实际发生地面沉降的区域远大于此。据统计,全球受地面沉降灾害威胁的面积超过1200×104 km2,约占陆地总面积的8%,据预测过量开采地下水引起的地面沉降灾害将威胁全球19%人口(Herrera-García et al.,2021;Parsons,2021)。中国汾渭盆地、华北平原和长江三角洲等经济发达地区也受地面沉降灾害的困扰(孙晓涵等,2016;郭海朋等,2021),直接表现为地面高程损失,造成城市给排水、防洪、防涝等能力下降;差异性地面沉降还引发了城市建筑物受损、管线破断、路基破坏等次生危害(Notti et al.,2016;骆祖江等,2018;Li et al.,2019);差异性沉降显著时,会形成地裂缝灾害(朱锦旗等,2008),严重影响高铁、地铁等重大工程建设与安全运行。仅长三角地区遭受的经济损失就超过3150亿元(郭坤一等,2005),区域城市地质安全与社会经济发展面临严峻的挑战。

地面沉降成因机制复杂、影响因素众多,内在影响因素有地质条件、构造运动(Bawden et al.,2001)、自然固结(Brambati et al.,2003)等;外部影响因素多与人类活动相关,包括建筑荷载(严学新等,2002;刘寒鹏,2010)、地下空间开发、矿产开采(Jiang et al.,2011;Hu et al.,2012)、地下水开采、石油开采(薛禹群,2012;朱琳等,2024)、泥炭土氧化(Sayyaf,2014)、冻土融化(Nelson et al.,2001)等。因此开展地面沉降成因机制研究是精准防治地面沉降的重要前提。从宏观上说,城市地面沉降成因机理普遍被认为是由第四纪沉积物的排水固结引起的(Chen et al.,2003;Li et al.,2006)。从微观上讲,地面沉降的成因机制与地层变形特征密不可分。苏州—无锡—常州(苏锡常)地区是过量开采深层地下水引发地面沉降最典型的代表,众多学者通过室内实验(施小清等,2006a,2006b,2007,2014)研究苏锡常地区不同地层在水位变化过程中表现出的黏、弹塑性特征,提出砂性土层的蠕变特性,很好地解释了在地下水位基本保持不变甚至略有回升的情况下,压缩变形量仍在不断增加的原因,为开展区域性地面沉降模型模拟与预测奠定了基础。苏锡常地区是中国最早发现地裂缝的地区之一,刘聪等(2004)系统提出了地裂缝的5种成因模式,后续的研究表明地裂缝是由特定构造地质背景下地下水强烈开采引发的不均匀地面沉降所致(于军等,2004;王光亚等,2009,Wang et al.,2016)。

为精准地防控地面沉降以及地裂缝的产生,数值模拟研究逐渐成为热点。2010年召开的第八届国际地面沉降会议提出复杂变形条件下三维变系数区域地面沉降模型和地裂缝数学模型的研究仍是当前的难点。苏锡常地区范围大、水文地质条件差异大、土层变形复杂,为避免用一种变形模型来描述整个区域的地面沉降特征,薛禹群等(2008)、于军等(2007)在研究土体弹塑性和蠕变特征的基础上,建立了新的黏、弹塑性本构关系,进而构建相应的三维变系数水流模型和垂向一维沉降模型,较好地描述地面沉降的水−土耦合过程以及沉降量的预测。叶淑君等基于比奥模型建立显式耦合三维地面沉降模型(叶淑君和薛禹群,2005;叶淑君等,2005);Ye et al.(2018)采用有限元与界面元耦合的方法进行三维地面沉降和地裂缝模型的求解,实现了野外实际地裂缝的数值模拟,极大地提升了对苏锡常地区地裂缝触发和发育机理的认识。

从20世纪90年代起,江苏省地质调查研究院就在苏锡常地区实施地面沉降调查与监测工程,逐步建成全域覆盖的监测体系,系统开展地面沉降、地裂缝成因机制研究,进行了大尺度、变系数地面沉降与地裂缝的模拟预测,支撑政府在全国率先出台了地下水禁采政策,建立了相对成熟的地面沉降防控体系,并取得了显著的成效。文章系统梳理了近年来苏锡常地面沉降演化历程、成因机理、监测技术、数值模拟、防控措施等方面取得的成果;并针对新形势下地面沉降特点,提出相应的防治建议,对其他类似地区地面沉降防控工作具有借鉴意义。

1. 地面沉降与地裂缝演化特征

1.1 区域背景

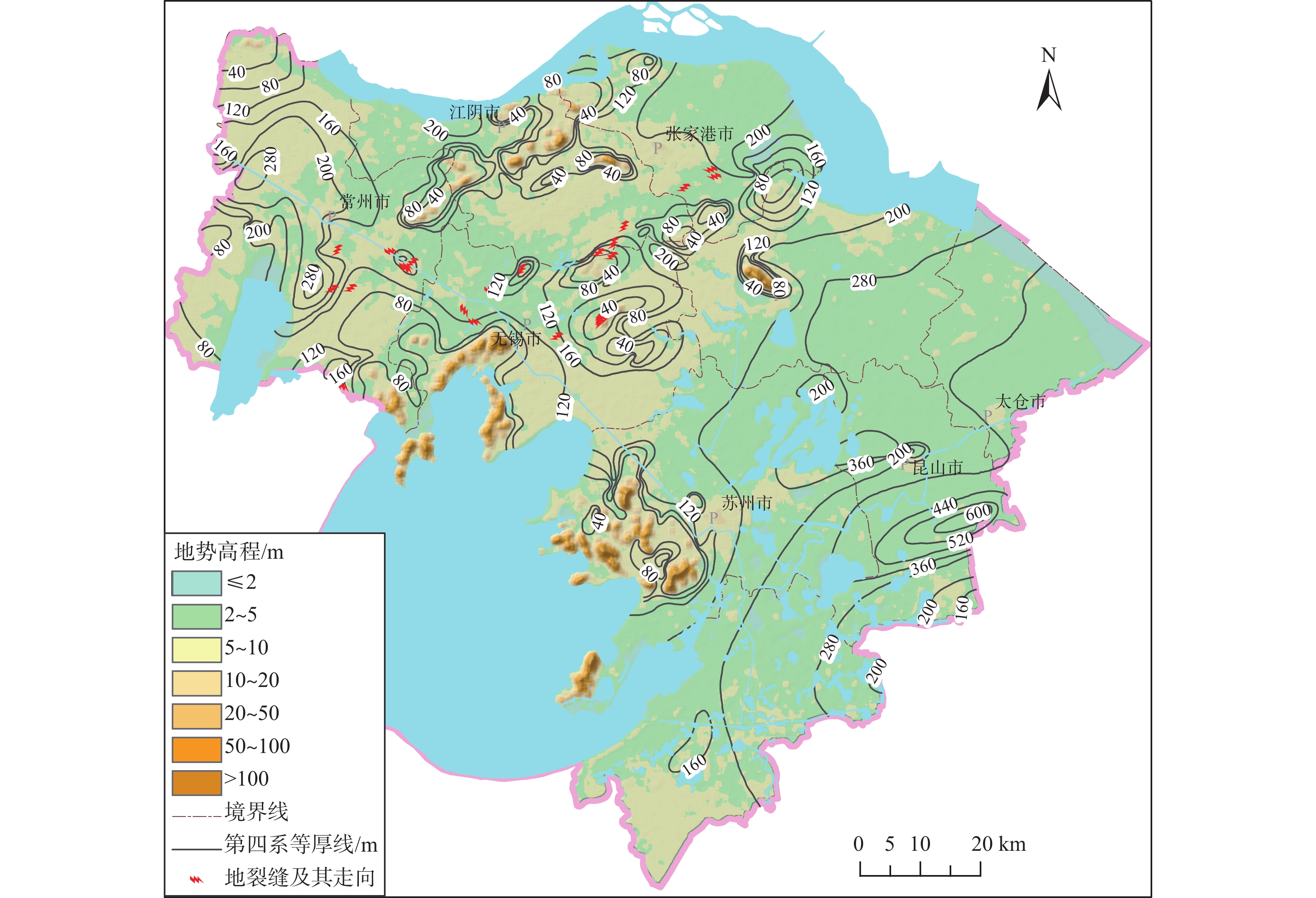

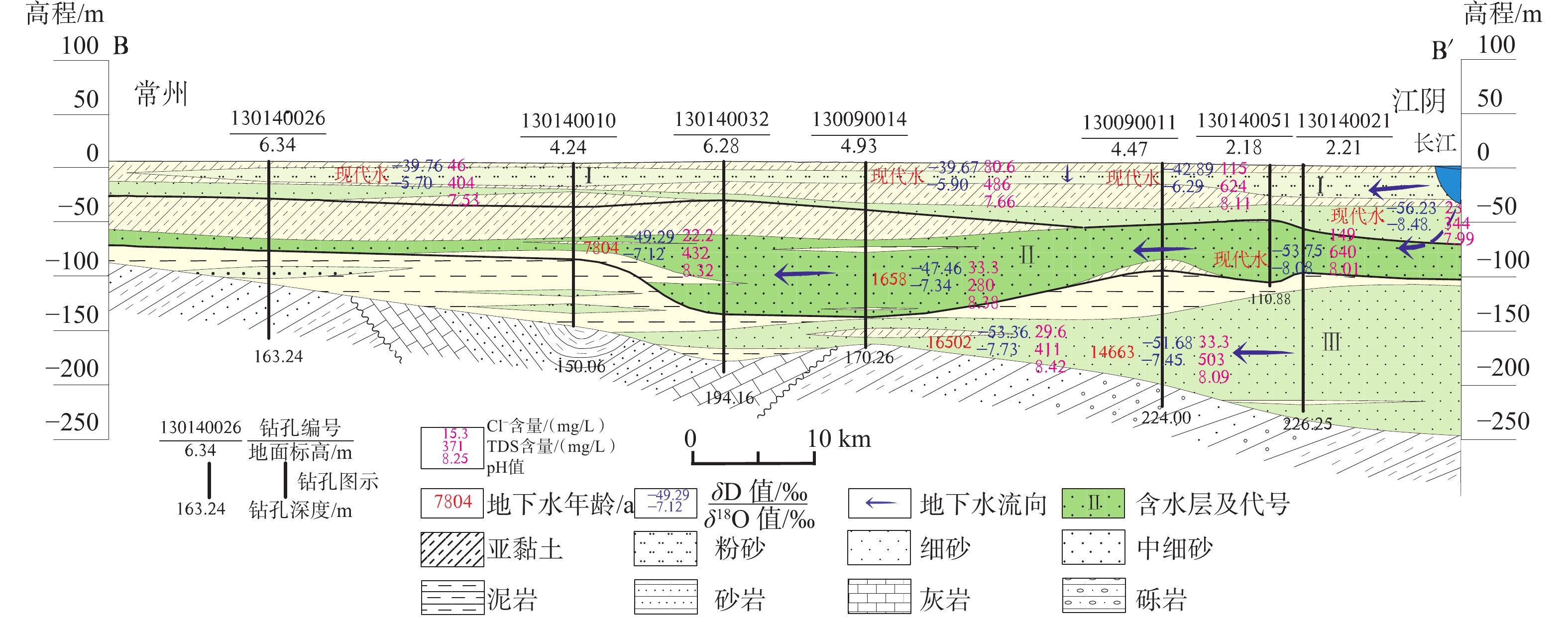

苏锡常地区地势平坦开阔,湖荡、河流密布,是中国典型的水网平原区,地面标高为2~7 m,总的地势由西南往东北微倾,在环太湖带及中部腹地地区孤山残丘沿北东向零星分布。受基岩地质构造和古地貌控制,第四纪松散层厚度自西向东介于60~360 m,其间发育有多个含水砂层和软土层。

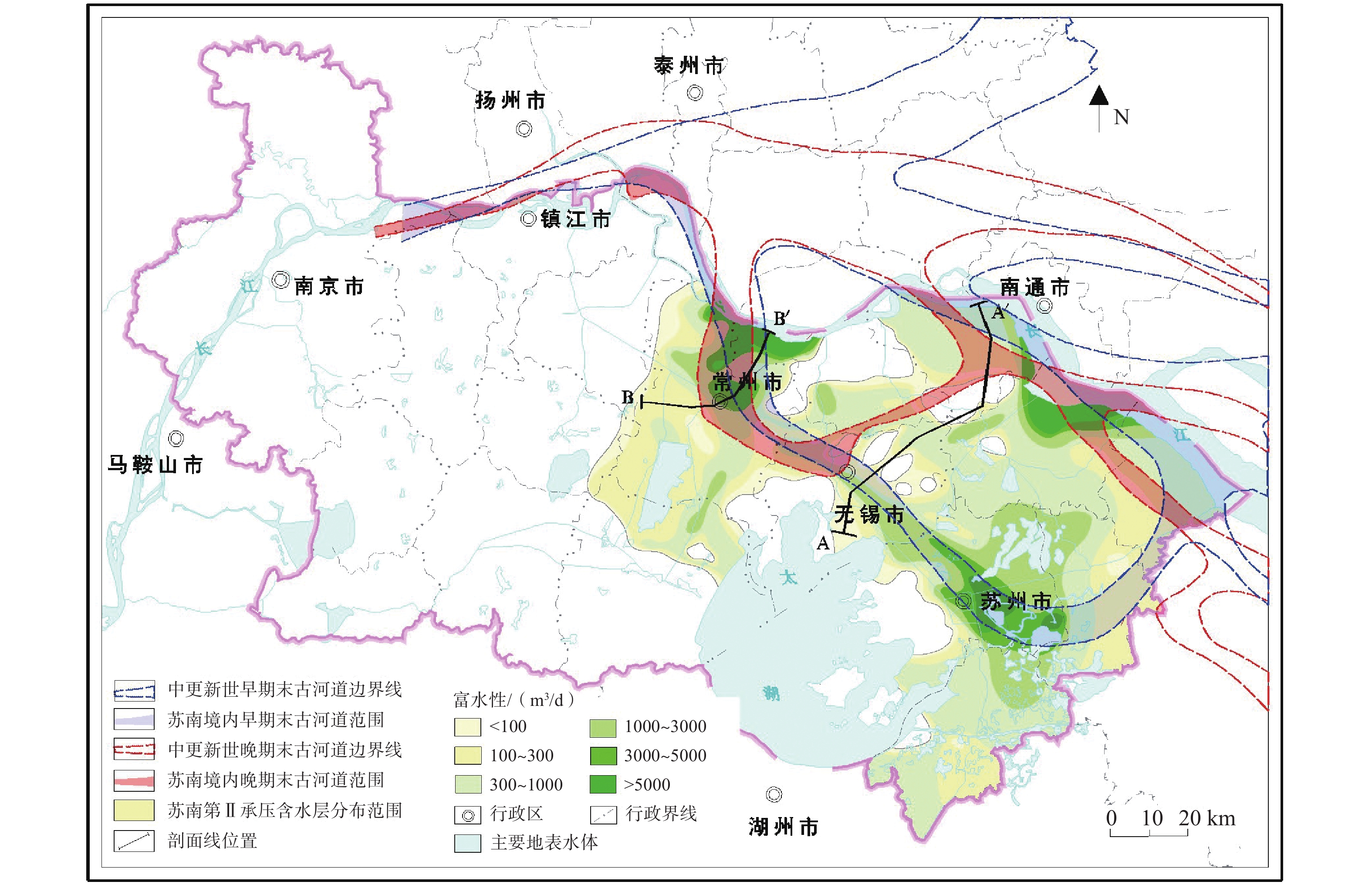

松散岩类孔隙水是苏锡常平原区主要地下水类型,自上而下可划分为潜水和第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压含水层组,在全区均有分布。含水层组主要由粉细砂、中粗砂、砂砾石等组成,含水层之间为由黏土、粉土及粉砂互层组成的弱透水层。含水层的岩性、厚度、分布及其富水性受古河道的规模、演变和展布方向控制,第Ⅰ承压含水层顶板埋深为20~96 m,多呈透镜体分布,厚度为10~50 m,单井涌水量一般为100~1000 m3/d。长江沿岸与第Ⅱ深层承压含水层沟通,单井涌水量达1000~2000 m3/d。第Ⅱ承压含水层顶板埋深为60~150 m,厚度为20~80 m,富水性一般为1000~3000 m3/d。第Ⅲ承压含水层顶板埋深一般为150~250 m,厚度为10~80 m,富水性一般为100~3000 m3/d。第Ⅱ、Ⅲ承压含水层厚度大、富水性强、水质优良,是苏锡常平原区主要开采层。

1.2 地面沉降发展及现状

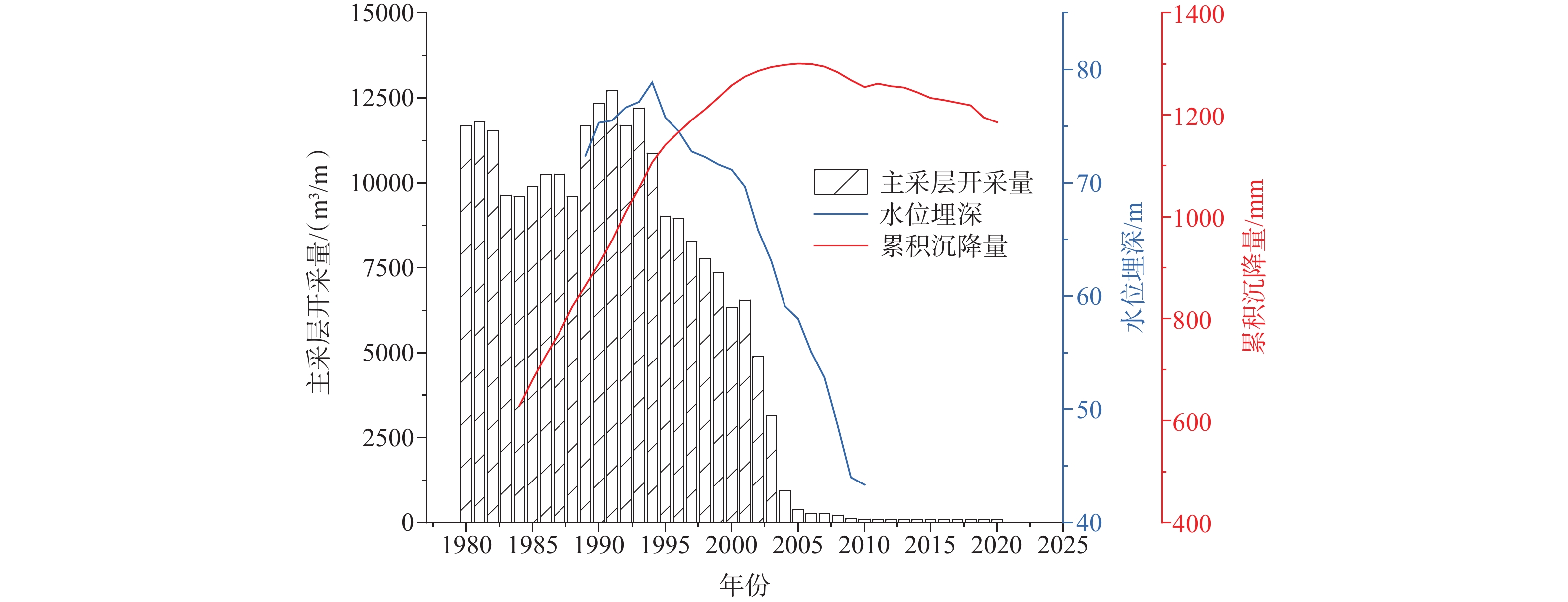

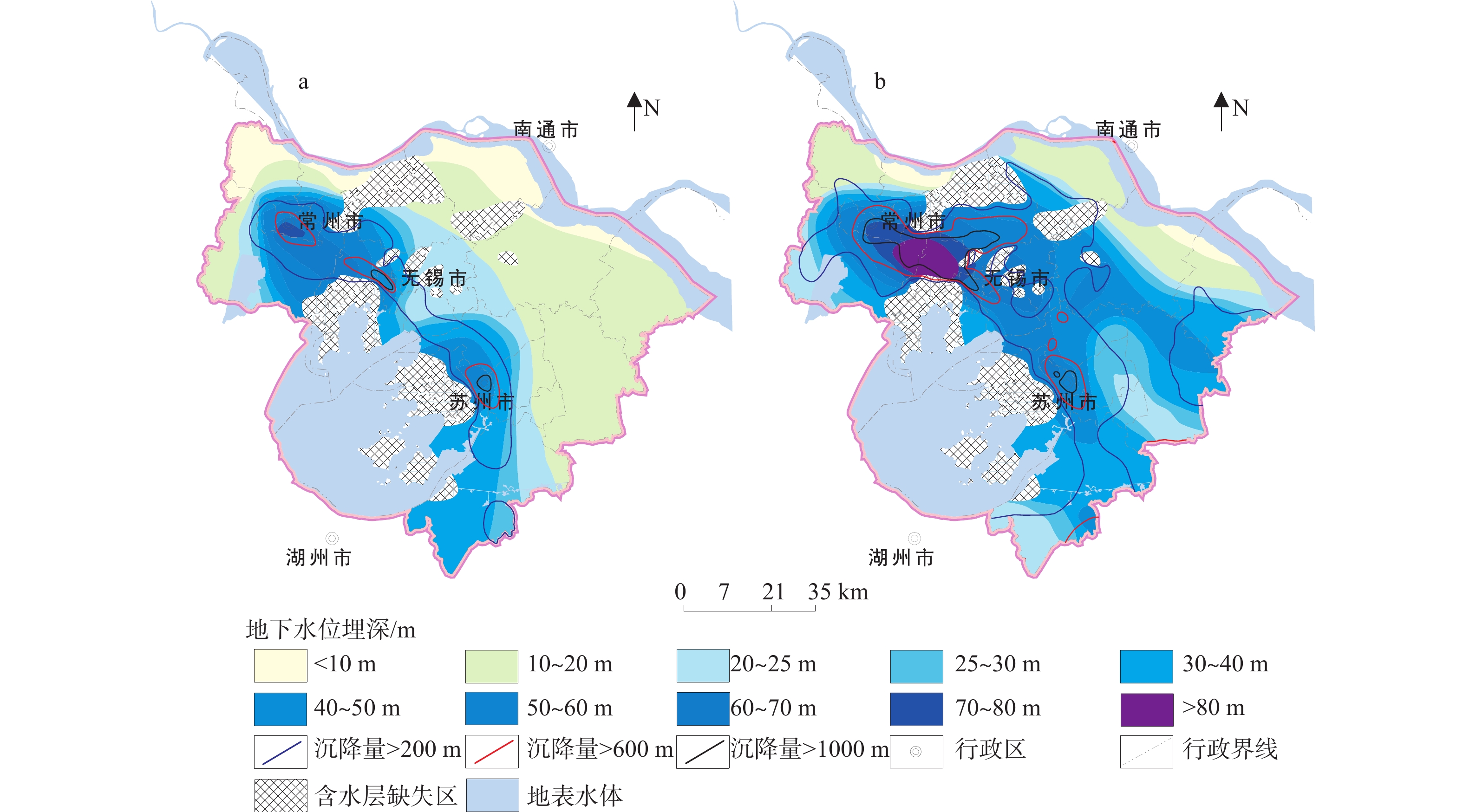

苏锡常地面沉降于20世纪70年代后开始显现,仅出现在苏州、无锡、常州3个中心城市及锡西地段,沉降速率一般小于10 mm/a,累计地面沉降量大于200 mm的地区仅分布在中心城市区,沉降中心彼此孤立。80年代中期以后,地面沉降进入快速发展阶段,沉降速率明显增加,普遍大于20 mm/a,局部地区超过100 mm/a,沉降范围迅速扩大至区域范围,初期孤立的沉降漏斗区连成一片(图1)。位于沉降中心的无锡市洛社镇最大累计沉降量达2.8 m,最大沉降速率超过120 mm/a。1995年以后,政府采取了一系列控制措施,城市中心的地面沉降发展趋势减缓(图2),沉降速率也相应减至约50 mm/a,受地面沉降的滞后作用影响,沉降范围仍进一步扩大。至2002年,累计沉降量大于200 mm的地区面积约为4400 km2(表1),约占苏锡常平原地区总面积的1/2,沉降量为500mm的等值线已连片圈合了3个中心城市,面积超过1500 km2。无锡地区为苏锡常地区地面沉降最严重的地区,无锡市区(运河以北)、锡西和江阴南部等地段,累计沉降量都在1000 mm以上,在石塘湾、洛社、前洲一片的累计沉降量均超过1400 mm。

表 1 苏锡常地区地面沉降发展变化情况Table 1. List of changes from development of land subsidence in Suzhou–Wuxi–Changzhou region时间 地面沉降漏斗面积/km2 累计沉降量介于200~600mm 累计沉降量介于600~1000mm 累计沉降量>1000mm 1986年 401 108 7 1991年 1473 224 37 2002年 3287 635 401 2022年 3706 708 409 2000年苏锡常地区开始全面实施地下水禁采,地面沉降形势明显好转,全区出现不同程度的减缓特征(表2)。2000—2008年,大于5 mm/a的沉降区面积由4000 km2缩减到1200 km2,减幅达70%,核心的沉降区(洛社、玉祁、前洲)平均年沉降速率由大于20 mm减小到小于10 mm,而常州南部、江阴南部、吴江南部沉降速率减缓较慢。2015年,大部分地区地面沉降速率小于5 mm/a,沉降速率大于20 mm/a的区域面积仅有41 km2。

表 2 部分基岩标、分层标水准测量结果Table 2. Leveling results of bedrock and layered extensometers序号 地点 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 1 清凉小学 −4.1 +1.4 +4.9 +9.2 +5.3 +4.87 +8.3 +7.7 2 前洲 −18.3 −10.5 −10.1 −5.3 −1.5 −0.13 +3.7 +7.9 3 璜塘 −15.8 −14.0 −21.5 −14.7 −15.9 −14.1 −0.1 +5.7 4 渭塘 +4.1 −1.4 −1.8 +0.7 −0.4 −1.06 +4.1 +2.7 5 松陵 −6.8 −3.9 −4.0 −3.9 −4.5 −1.38 +0.5 −0.6 注:+表示地面回弹,−表示地面沉降 2022年,苏锡常地区地面沉降得到了有效控制,全区年沉降速率总体以小于5mm为主(图2),深部地面沉降已基本停止,累计沉降量大于200 mm的地区面积超过4800 km2,部分地区存在着地面回弹。

1.3 地裂缝发展及现状

苏锡常地区产生的地裂缝是地面沉降发展到一定阶段后所发生的次生地质灾害,主要分布在常州东部、无锡西部及北部、江阴南部等,其发育过程与地面沉降关系密切。

1989年,最早在常州市武进区横林镇孟瑶头村发现第1条地裂缝;20世纪90年代后,苏锡常地面沉降进入快速发展期,地裂缝发生频率基本保持在每年1~2个新灾点;至1995年,地裂缝发生进入高峰期,在常州市横林镇、无锡市锡山区、苏州市张家港相继发生6处地裂缝(图3);直到2002年,每年都有新的地裂缝出现。 2002年后未新增地裂缝。截至目前,全区共调查地裂缝灾点25处(图4),其中常州8处,无锡14处,苏州3处(武健强等,2014)。地裂缝成带状展布,方向与区域主要构造北东—南西方向相吻合,裂缝带宽度一般在30~400 m,长度为100~2000 m,地裂缝两侧高差明显,一般为5~15 cm,在钱桥毛村园的地裂缝两侧高差达40 cm以上。

地下水禁采后,通过对其中7条地裂缝的长期监测发现,地裂缝与区域地面沉降活动规律相一致,活动性逐步趋稳。以石塘湾地裂缝为例,禁采前平均每年发生的差异性沉降大于20 mm,禁采后,地裂缝活动逐年减弱(图5),2008年后全年的活动量接近零,基本不活动。

1.4 地面沉降的生命周期划分

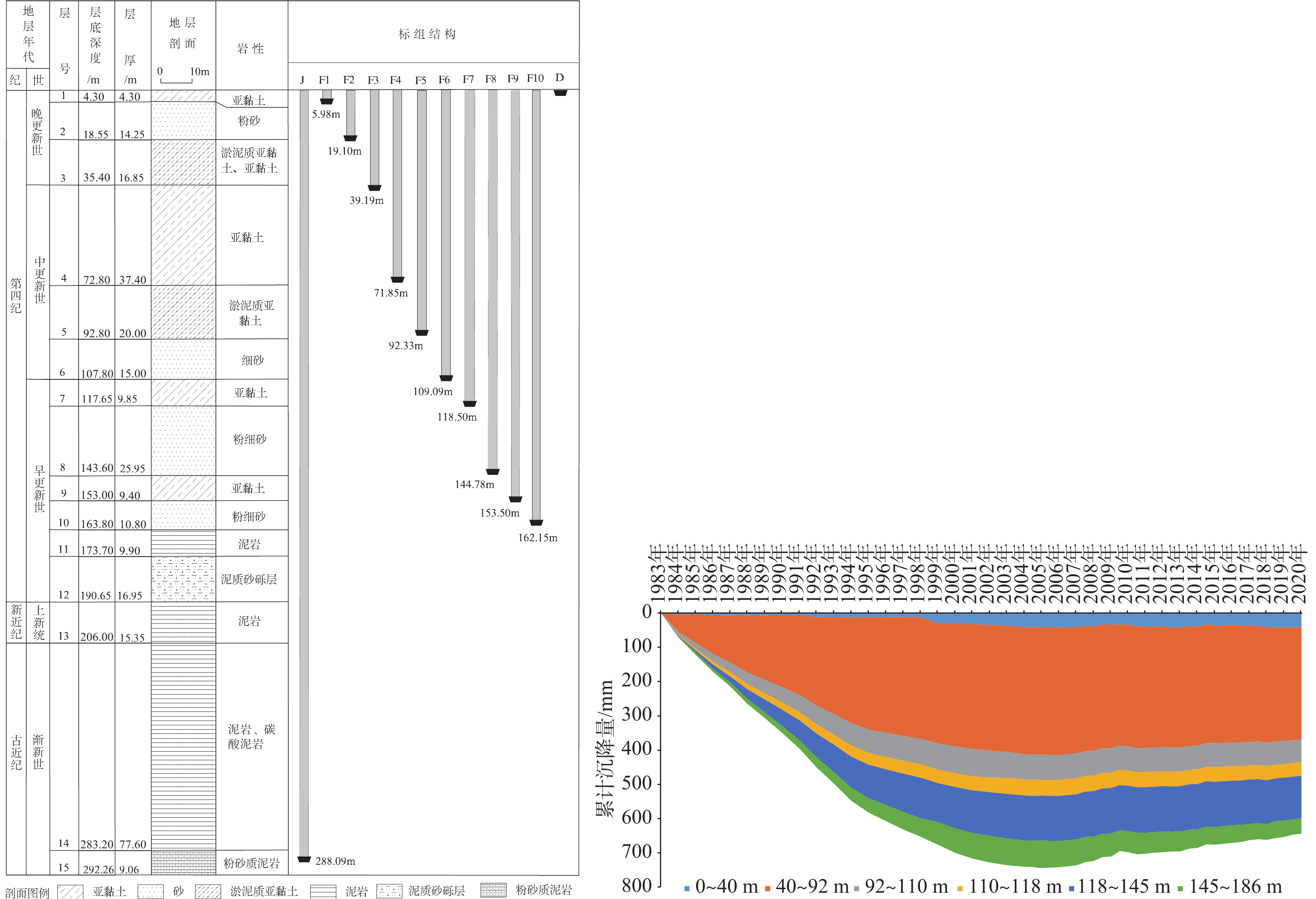

苏锡常地区地面沉降发生、发展具有明显的阶段性。为准确刻画地面沉降发展历程,制定精准的防控措施,刘明遥等(2022)引入了“地质灾害防治的全生命周期管理理念”,基于江苏省首个分层标(常州市天宁区清凉小学分层标)的监测数据开展了地面沉降生命过程研究。

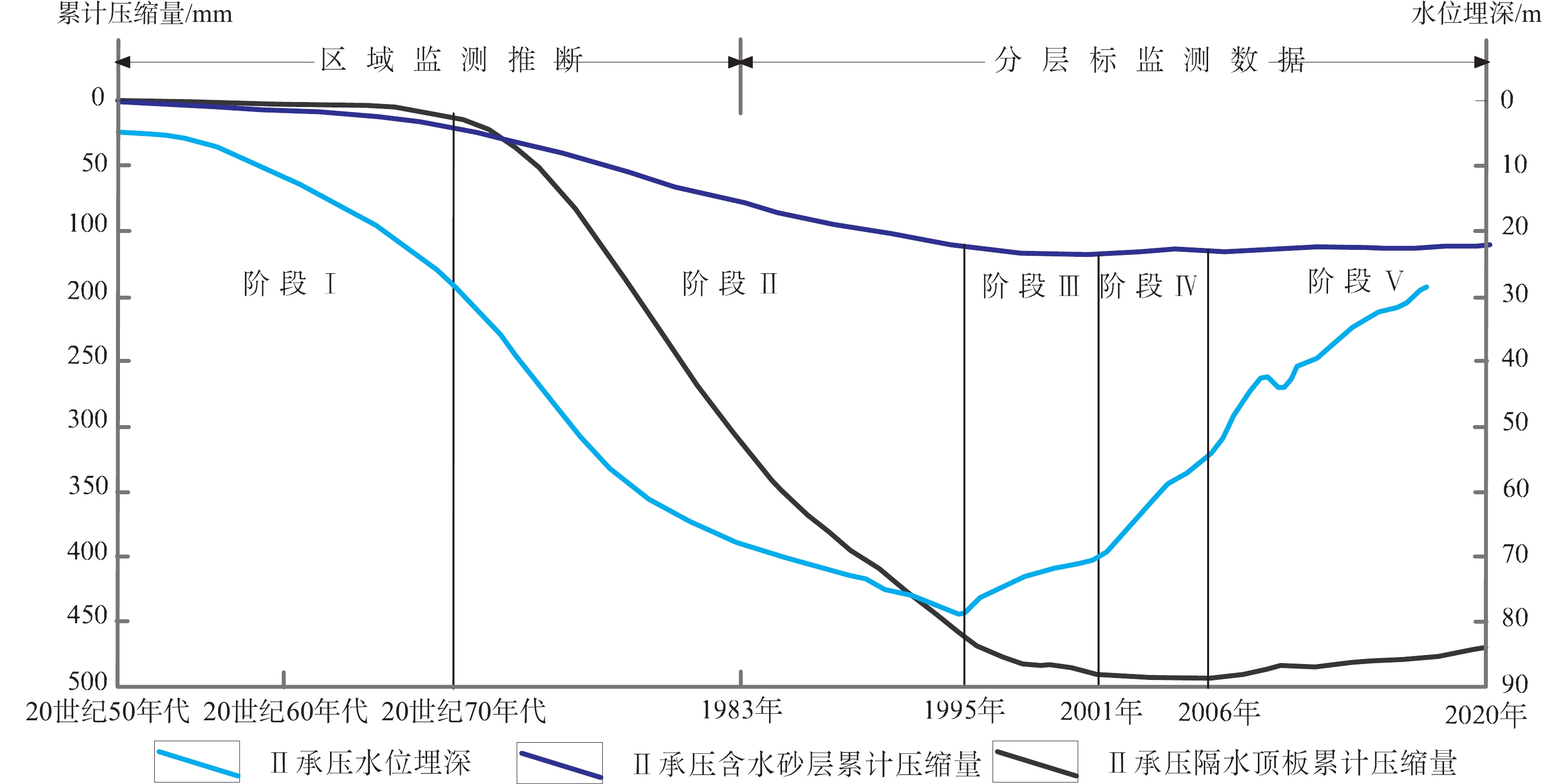

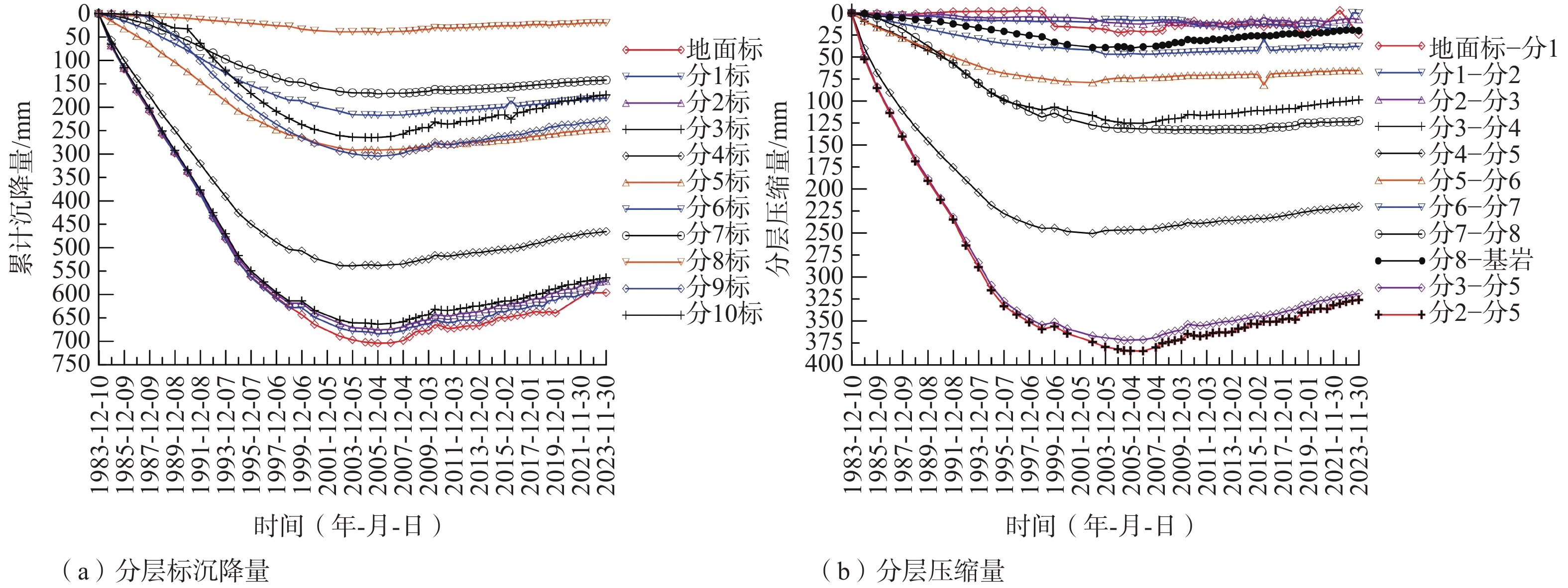

常州分层标建于1983年(庞炳乾等,1984),由1个地面标、10个分层标和1个基岩标组成,其标组结构见图6。基岩标成标深度为288.09 m。根据主要沉降贡献层第Ⅱ承压含水砂层及其顶板的形变特征(图7)将地面沉降生命周期划分为5个过程。

(1)地面沉降产生期(Ⅰ)

该阶段地下水位埋深较浅,水位下降较慢,沉降量主要来自含水砂层压缩。地下水位下降速率和含水砂层压缩速率均较平缓并有加速趋势。

(2)地面沉降快速发展期(Ⅱ)

该阶段地下水位快速下降,地层进入快速压缩阶段,沉降量主要来自含水砂层和相邻弱透水层压缩,弱透水层逐渐成为沉降的主体。第Ⅱ承压水位埋深超过70 m,以平均1.3 m/a的速度持续下降,至1994年接近80 m。含水砂层沉降速率基本在5 mm/a以上,弱透水层沉降速率由平均7.09 mm/a增加到40.15 mm/a。

(3)地面沉降发展趋缓期(Ⅲ)

该阶段地下水位长期处于较低状态,地层压缩速率趋缓。含水砂层压缩速率有所减小,相邻弱透水层压缩速率呈明显趋缓,至1994年减小到14.38 mm/a。

(4)地面沉降滞后期(Ⅳ)

该阶段地下水位出现回升,地层呈继续压缩,但压缩速率出现大幅度减小。1995—2001年第Ⅱ承压地下水位平均回升速率为1.31 m/a,但水位埋深仍超过70 m。含水砂层压缩速率趋缓,由2.94 mm/a逐渐降低至1.02 mm/a,压缩滞后约6年;相邻的弱透水层压缩速率持续减小,压缩速率基本在2.2~4 mm/a。

(5)地面沉降回弹期(Ⅴ)

该阶段地下水位进入快速回升阶段,地面沉降进入稳定期,含水砂层和相邻隔水层出现回弹。自2002年第Ⅱ承压水位大幅度回升(2.5 m/a),含水砂层沉降已停止并呈轻微回弹;主采层的顶板沉降速率减小,至2006年减小至0.2 mm/a,2007年开始回弹,相比水位回升滞后时间约12年;主采层底板压缩基本停止,并在2003年开始回弹,滞后时间约8年。

常州分层标地面沉降过程呈现了一个完整的生命周期。通过生命周期划分得到了3个标志性的水位,分别是第Ⅱ承压含水层快速压缩水位(埋深为30~40 m)、历史最低水位(埋深为70~80 m)、压缩−回弹水位(埋深为65 m)。压缩−回弹水位是地层经历过一次压缩后,随着地下水位回升,经滞后效应后首次出现回弹时的水位,该水位的意义在于当地下水位再次下降时,只要水位不低于压缩−回弹水位,就不会出现较严重的地面沉降(刘明遥等,2022)。

2. 成因机理研究

2.1 孕灾地质条件

苏锡常地区的地质环境背景决定了该地区地面沉降与地裂缝的时空分布及发育特点。

2.1.1 区域地质构造

区域地质构造控制着古水动力条件,从而影响着松散层的沉积(图8),也决定了地面沉降的潜在空间;同时又因局部地段基岩面隆起,发育潜伏山体,导致松散层厚度发生突变,又为差异性地面沉降创造了条件。苏锡常地区隶属下扬子板块,区内主干断裂带以北东向、北西向为主,对第四纪沉积作用及古河流、(古)海岸线均有控制作用。据统计,发生地裂缝的地区基岩面埋深一般在50~100 m内变化,地裂缝的展布方向绝大多数为北东向(占总数68%;图4),与其下潜山的走向相吻合,反映出与区域性构造格架相一致的特征,说明基岩面起伏、构造作用与地裂缝的发生有着密切关系。

2.1.2 多层状松散地层结构与易压缩性软土分布

苏锡常地区第四系分布广泛,厚度变化较大,一般为100~260 m,其间分布着不同时期形成的湖沼相、海相软土层和古河道相松散砂层,垂向上发育了多个含水层和弱透水层(图9),这些可压缩地层为苏锡常地区地面沉降和地裂缝发育提供了物质基础。

通过空间位置的对比发现,地面沉降、地裂缝的发育与古河道含水砂层的空间变化有着密切关系,超过600 mm的沉降区基本落在古河道范围内,且沉降漏斗沿着古河道方向扩展(图10),大体上呈椭圆状;大量地裂缝分布在含水砂层厚度突变区域,也说明了松散地层结构对地面沉降、地裂缝分布的控制作用。

同时区内海相和湖沼相软土层分布广、厚度不均,总体上是东部厚、西部薄,地层多处于欠固结状态。该软土层天然含水量较高、呈流塑—软塑状,在强烈开采地下水的作用下,极易失水、被压密,形成地面沉降。如常州地区软土层少且薄,而无锡西部地区软土层较多且厚度较大,2处地下水开采历史和水位下降过程相近,但地面沉降差异较大,差异化沉降体现了软土分布对地面沉降的影响。

2.1.3 相对封闭的地下水主采层促进地面沉降的发生

苏锡常地区的主采层为第Ⅱ承压含水层,其顶板埋深在西部常州地区约60~70 m,由西向东埋深增大,苏州以东增至110~130 m。根据14C同位素的测试结果,在沿江地区,第Ⅱ承压地下水年龄小于2000 a(图11),在远离长江的地区,地下水年龄普遍在5000~15000 a,表征局部地下水受到了长江水的入渗补给。同时随着距长江的距离增加,地下水年龄也呈现增大的趋势,远离长江的常州洛阳—无锡洛社一带的降落漏斗区,地下水年龄在15000 a左右,没有显示出受到明显越流补给的特征,说明第Ⅱ承压水与上覆含水层水力联系较差。另外结合沿江氢氧同位素的测试结果,在临江1 km处,第Ⅱ承压水的水源中长江水占比25%;而临江9 km处,第Ⅱ承压水的水源中长江水占比不足1%,该现象说明长江水对第Ⅱ承压水形成了补给,但短时期内补给范围有限。因此在高强度地下水开采作用下,极易消耗含水层静储量,造成地下水位快速下降,从而诱发地面沉降。

2.2 诱发因素

苏锡常地区地面沉降的发生和发展在时空上与深层地下水的开采具有密切关系。苏锡常地区地下水开采经历了开采初期—城市超采期—区域超采期—压缩控制期—禁采期5个阶段,地面沉降的发展在时间上与主采层地下水开采量、地下水位变化表现出较好的同步性,沉降速率呈现出与地下水开采相匹配的阶段性变化特征(图12)。在空间分布上,地面沉降漏斗中心与主采层水位降落漏斗中心基本相符,漏斗形态基本相似(图13),反映了深层地下水的连年超采和地下水位的持续下降是诱发苏锡常地区地面沉降直接因素。1990年中期,主采层地下水漏斗中心锡西前洲、洛社一带最大水位埋深超过80 m,区内近400 km2范围内水位埋深已低于含水层顶板埋深(图13),呈现疏干开采状态,沉降速率在80~120 mm/a。

2.3 地面沉降的成因机制

2.3.1 土体分层变形特征

(1)土体变形的主要贡献层

苏锡常地区不同层位、不同岩性土层的变形特征是各异的(图14)。据常州典型分层标监测数据(Wang et al.,2016;表3)可知,浅部地层(0~39.19 m)压缩量小、对地面沉降的贡献不大,中—深部地层(39.19~144.78 m)压缩量占总沉降量的93%以上、是主要贡献层土层,说明沉降主要来自主采层及其顶底板的压缩变形。

表 3 常州典型分层标各层形变情况(1984—2023年)Table 3. Deformation of individual soil layers of layerwise marks in Changzhou层号 起止深度/m 主要岩性 监测层段 形变情况 1:地面标—分1 0~5.98 亚黏土 第Ⅰ承压含水层顶板 形变量较小,总体稳定 2:分1—分2 5.98~19.10 粉砂 第Ⅰ承压含水砂层 轻微压缩,总体稳定 3:分2—分3 19.1~39.19 淤泥质亚砂土、淤泥质亚黏土、

粉砂和亚黏土第Ⅰ承压隔水底板 1984—2006年累计压缩12.63 mm 2007—2023年累计回弹5.38 mm 4:分3—分4 39.19~71.85 亚黏土 第Ⅱ承压隔水顶板 上段 1984—2006年累计压缩125.29 mm 2007—2023年累计回弹26.38 mm 5:分4—分5 71.85~92.33 淤泥质亚黏土 下段 1984—2002年累计压缩250.65 mm 2003—2023年累计回弹30.82 mm 6:分5—分6 92.33~109.09 细砂、粉砂 第Ⅱ承压含水砂层 1984—2002年累计压缩79.11 mm 2003-2023年累计回弹13.84 mm 7:分6—分7 109.09~118.50 亚黏土 第Ⅱ—Ⅲ承压弱透水层 1984—2004年累计压缩46.97 mm 2005—2023年累计回弹8.88 mm 8:分7—分8 118.50~144.78 粉细砂、细砂夹亚黏土、黏土 第Ⅲ承压含水砂层 1984—2010年累计压缩132.6 mm 2011—2023年累计回弹10.4 mm 9:分8—基岩 144.78~288.09 亚黏土、粉细砂、泥岩、泥质砂砾层 第Ⅲ承压下部地层 1984—2005年累计压缩40.06 mm 2006—2023年累计回弹20.12 mm (2)土体变形过程

通过对分层标长期监测数据的研究发现,土体的变形经历了先压缩后回弹的过程。①压缩变形:1984—2002年含水层和弱透水层均呈现不同程度的压缩。其中含水层的应变量(0.0046)比其直接顶板的应变量(0.012)及底板的应变量(0.005)小,比间接顶板的应变量(0.00373)稍大,这主要是由于含水砂层的渗透系数大,孔隙水压力对地下水位变化的响应快;而其顶底板弱透水层渗透系数小,孔隙水压力消散则需要一定的时间。同时顶板的异常高应变也是由于其为高压缩性软土、极易压缩变形造成的。

②地面回弹:2002年后,常州分层标第Ⅱ承压含水层及其相邻弱透水层土均出现回弹,但回弹量仅相当于前期压缩量的7.94%、3.8%和9.7%,由此可以推断,不论是砂性土、还是黏性土,压缩过程大部分是不可逆的,主要压缩变形是塑性的、黏弹塑性的,而其弹性变形量都是很小的。

2.3.2 土层的塑性变形和蠕变特征

通过分析苏锡常地区多年地面沉降监测结果发现,该地区地面沉降具有明显的滞后效应。黏性土、粉砂、细砂均具有蠕变性(施小清等,2007),其变形量随时间延长而增加,但变形速率不断减小,最后趋近于稳定,这是沉降滞后的主要原因。

综合以上分析可知,该地区地面沉降来自于以下2种变形:一是有效应力引起的变形,即地下水开采导致的含水层和弱透水层的压密释水;二是蠕变引起的变形,即在作用于土体上的有效应力保持不变的情况下,土体的变形仍随时间的延长而增加,在水位不再下降甚至略有回升的情况下,地面仍会继续下沉。

2.4 地裂缝的成因机制与动力学过程

2.4.1 地裂缝的成因模式

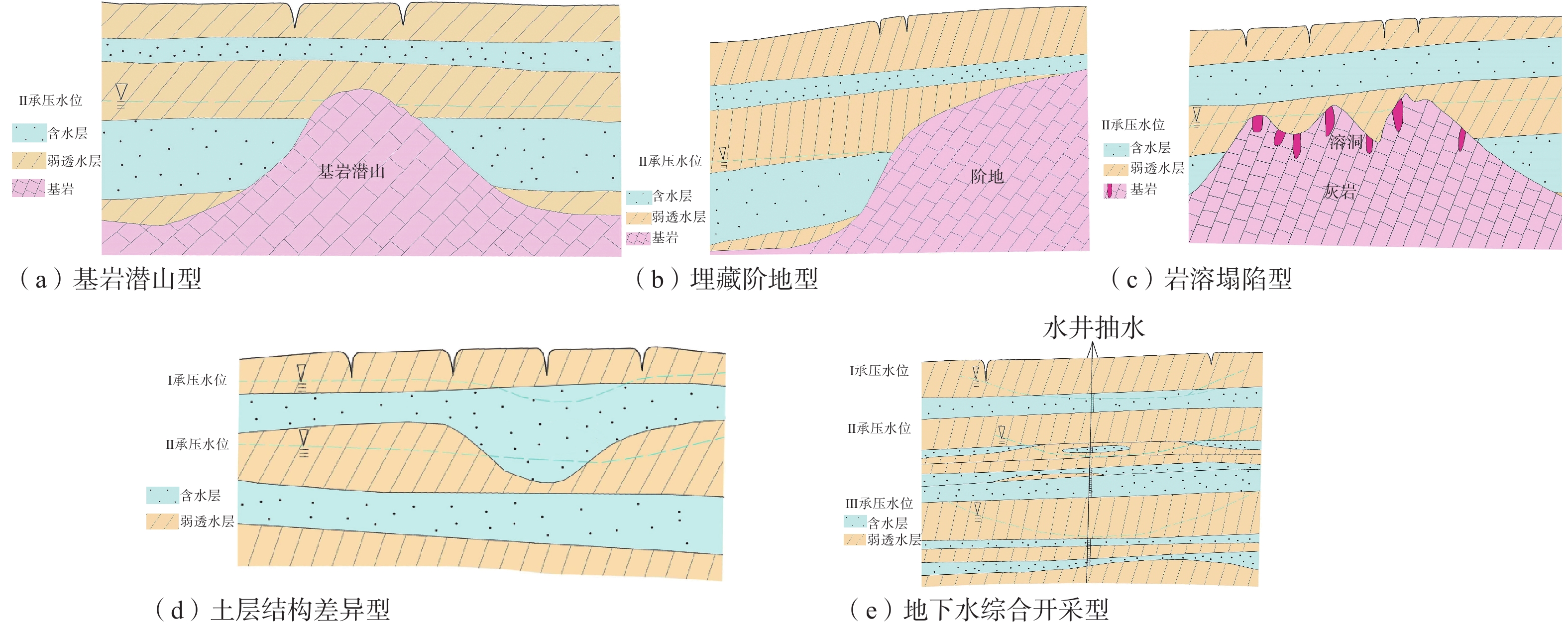

苏锡常地区的地裂缝是在特定的地质环境背景条件下,由过量开采地下水引起的地面不均匀沉降所致。其空间展布及成灾时间与地下水水位、地面沉降、基岩起伏变化以及土层结构差异等因素密切相关。利用优势面理论及聚类分析方法对地裂缝灾害的形成机制进行分类归纳(刘聪等,2004;朱锦旗等,2016),其主要成因类型有:基岩潜山型、埋藏阶地型、岩溶塌陷型、土层结构差异型和地下水综合开采型5种(图15),其中前2种最为常见,产生的地裂缝方向性明显,主裂缝发育方向平行于古潜山延伸方向或者阶地陡坎方向。

2.4.2 地裂缝演化的动力学过程

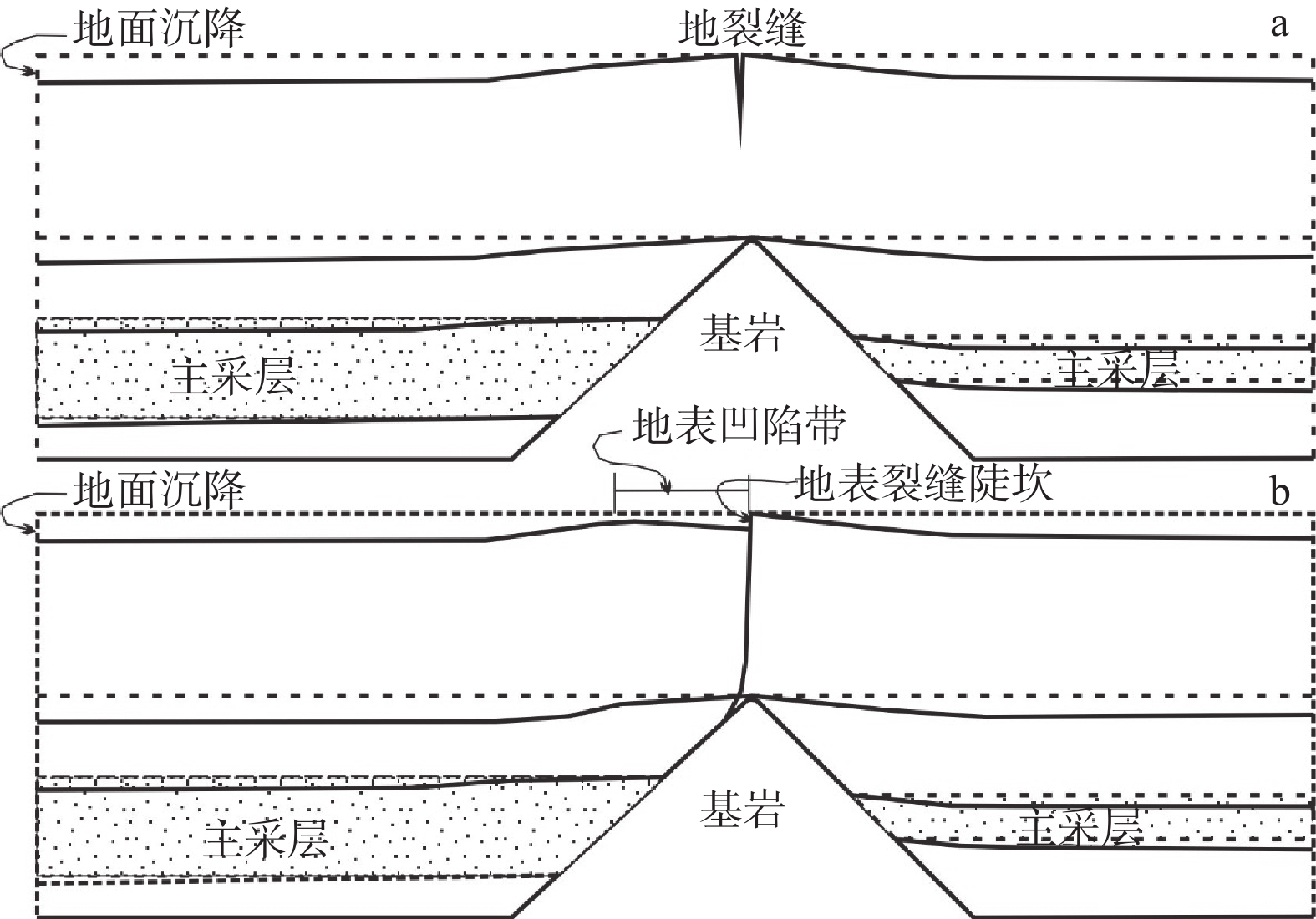

(1)基岩潜山型地裂缝演化的4个动力学过程

在苏锡常地面沉降、地裂缝研究的基础上,以基岩潜山型地裂缝为研究重点,识别出地裂缝演化的4个动力学过程,揭示出地裂缝发展的时空演化规律。①地下水开采导致的地面沉降、逐渐扩展阶段(压)。根据常州分层标监测数据表明,前期沉降以主采层压缩为主,后期以弱透水层固结为主,为地裂缝形成提供了前提。②隐伏基岩潜山部位至地表拉应变增大、出现拉张破坏阶段(拉)。随着地下水位的继续下降,受含水砂层在隐伏山坡部位变薄直至尖灭的影响,伴随区域沉降漏斗及差异沉降产生的应力应变传导到基岩潜山附近,在潜山地表附近形成拉张应力集中区,地表出现初始破坏(图16a),形成拉张裂缝。③拉张裂缝转化为剪切破坏、并继续向下扩展阶段(剪)。裂缝发展到一定深度后,拉张裂缝两侧土体的力学联系消失、变形出现不协调,在裂缝尖端附近产生明显的剪切应力,裂缝方向发生明显偏转,同时地裂缝两侧在地表处出现明显的垂向相对位移,成为“小断层”,并在地表形成高差达到30~50cm的断层陡坎,断层下盘形成10~30m的坳陷区(图16b),部分裂缝最终延伸至潜山顶部或第Ⅱ承压含水层,由此地裂缝的形成过程已从初期的拉张裂缝转变为剪切裂缝。④地下水禁采、地面反弹、地裂缝稳定阶段(弹)。地面沉降区域稳定,部分地区出现地面回弹,随之地裂缝活动缓慢、逐渐趋于稳定。对地裂缝演化动力学过程的深入理解,有助于更好地评估和预测地裂缝的形成和演变过程。

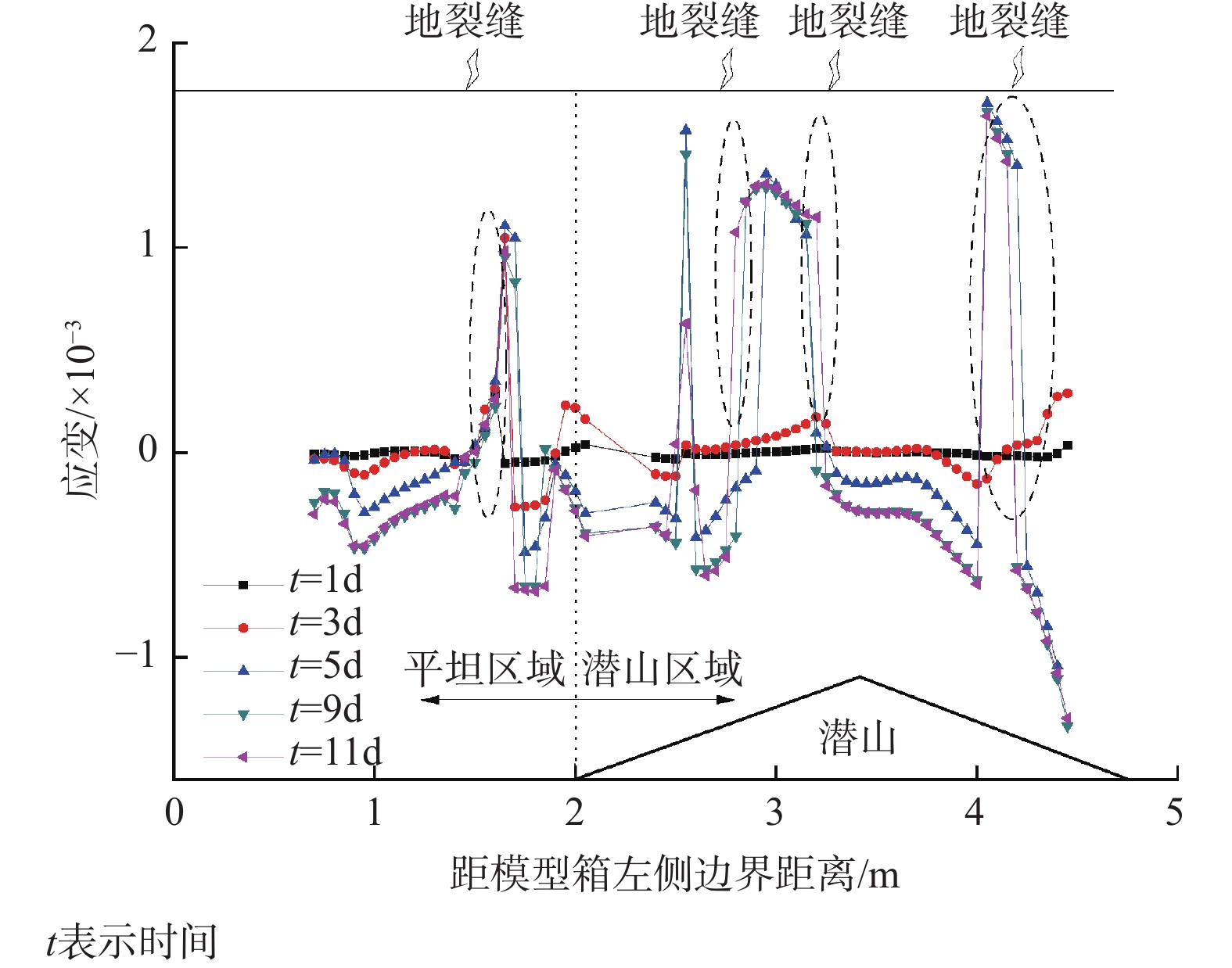

(2)基岩潜山型地裂缝拉张−剪切的力学破坏机制

以无锡光明村基岩潜山地裂缝为背景,建立基于分布式光纤监测技术的“采水型”地裂缝物理试验模型(图17)。试验结果表明,土体内部拉应力在垂直方向上,峰值随深度增加而减少,分布范围随着深度增加而变小,地裂缝发育从浅部向深部逐渐发育;水平方向上,地裂缝与拉压应力突变位置存在较好的对应关系,土体拉张应力集中区对应于地裂缝发育的多发位置(图18),潜山区地裂缝发育程度均大于平坦区域。同时监测结果发现水位下降至含水层顶板时,地裂缝开始产生,这也充分验证了苏南地区地裂缝的形成演化规律及拉张−剪切耦合的力学破坏机制。地下水开采是地裂缝形成的诱因,而潜山形态控制了地裂缝的进一步演化,其形态位置对地表差异性沉降起到控制作用,潜山走向与地裂缝展布基本一致,存在很强的对应关系。

2.4.3 地裂缝的触发机制和临界条件

苏锡常地区地裂缝的触发机制在于地下水开采引起土层的应力变化,地表附近土体发生拉裂破坏,形成初始拉张裂缝;在裂缝端部产生局部应力集中,初始裂缝扩展,从而形成实际意义上的地裂缝。

(1)拉张裂缝的临界条件

不同学者将“断裂韧度”的概念应用于地裂缝发生临界条件的研究(Zhang et al.,2017;Gong et al.,2020)。地裂缝应力应变模拟结果显示,抽水后,地层表面可形成较浅的拉伸区域,进一步验证了拉张应力集中部位是地裂缝发育的最危险区域。

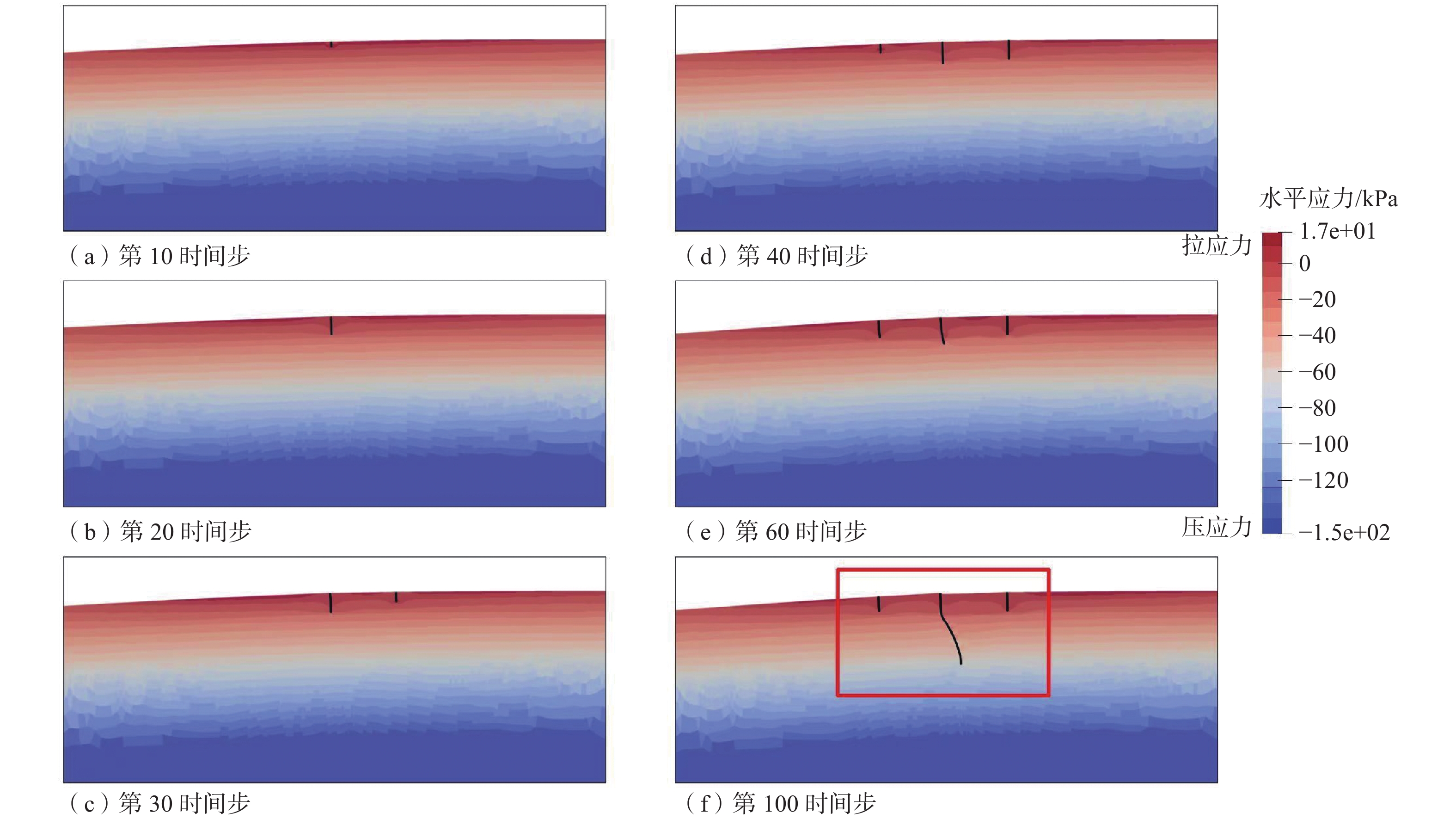

当拉应力值σx达到土体的抗拉强度σt时(σx>σt)可形成裂缝(图19);之后土体中存在显著的不连续面,随着水位的下降,拉张区域向深部发展,在初始破裂面端部发生局部应力集中,当应力强度因子KI达到土体的断裂韧度KIc(KI=KIc)时,裂缝不断向下扩展,形成多条平行裂纹(图19;Zhang et al.,2017)。

图 19 地裂缝模拟结果(Zhang et al.,2017)Figure 19. Earth fissure simulation results (Zhang et al.,2017)(a) Time step 10; (b) Time step 20; (c) Time step 30; (d) Time step 40; (e) Time step 60; (f) Time step 100

图 19 地裂缝模拟结果(Zhang et al.,2017)Figure 19. Earth fissure simulation results (Zhang et al.,2017)(a) Time step 10; (b) Time step 20; (c) Time step 30; (d) Time step 40; (e) Time step 60; (f) Time step 100(2)拉张裂缝转化为剪切裂缝的触发机制

初始裂缝形成后,随着水位的下降,拉张裂缝继续向下扩展,在达到一定深度后,自重压应力超过水平拉应力成为主应力时,剪切应力成为主导,当剪切应力τxy大于土体抗剪强度σc(τxy>σc)时,扩展方向发生偏转,形成剪切裂缝,出现明显的台阶和错动。

3. 区域及场地尺度的模拟及预测

为有效防控苏锡常地区地面沉降与地裂缝的发生,降低其引发的经济损失,保障重大线性工程的安全,亟需准确地预测其发展趋势,数值模拟无疑是最有效的手段。目前苏锡常区域地面沉降的模拟研究面临众多尚需解决的难题。江苏省地质调查研究院联合南京大学自2000年起持续开展区域地面沉降与地裂缝的数值模拟研究,首先实现了仅考虑土体垂向一维变形的大区域地面沉降数值模型的构建,随后建立了区域三维地面沉降模型;同时为进一步刻画地裂缝发展过程,建立场地尺度地裂缝三维预测模型,开展了单条、多条地裂缝场景下的数值模拟,开启了地裂缝定量化预测的一扇窗。

3.1 区域地面沉降的数值模拟

2002年,研究团队利用苏锡常地区大区域空间尺度的真三维变系数地下水流与地面沉降耦合模型,刻画出复杂地质结构地下水渗流和地面沉降过程;在数值模型基础上,对地面沉降未来发展变化趋势进行预测,实现大区域范围内巨厚第四纪松散层的地面沉降模拟和预测预警。

此次建立的地面沉降模型包括基于不同本构关系的三维变系数非线性地下水流模型和一维垂向变系数的非线性沉降模型。该模型充分考虑了含水层和弱透水层的非线性变形和蠕变,基于修正的Merchant模型建立了可以刻画包括弹性、弹塑性、黏弹性、黏弹−塑性等多种变形特征的变系数区域地面沉降模型(叶淑君,2004;Shi et al.,2008;薛禹群等,2008;Ye et al.,2011)。根据孔隙比随时间的变化特征,将不同土层地下水渗流、变形等参数进行了非线性耦合(叶淑君,2004;薛禹群等,2008),模拟出复杂地质结构地下水渗流和地面沉降过程,实现了大区域变系数三维水流模型与地面沉降模型的真正耦合。

此外,从数学领域引入一种新的有限单元法−多尺度有限单元法(MsFEM;叶淑君,2004)求解大型三维地下水流模型,通过创新算法,突破传统有限单元法一个单元只能反映一种岩性的限制,在同一单元能反映不同的岩性(如渗透系数),大量压缩模拟计算单元总数,在大幅减少计算量同时保证了计算精度,解决了大范围复杂地质条件地面沉降模拟三维求解问题。研究团队率先攻克了含水层和弱透水层的非线性变形模拟,解决了土层地下水渗流、变形与渗透系数、压缩系数等参数同步耦合的难题,推动中国地面沉降模拟研究居于国际领先地位。

3.2 区域三维地面沉降−地裂缝数值模拟

国内区域性地面沉降数值模拟基本都假定土的变形是垂向一维的,忽略了水平方向的变形(叶淑君,2004;Shi et al.,2008;薛禹群等,2008;Ye et al.,2011)。不少学者在理论上对比研究了考虑和不考虑水平位移对地下水位和土层沉降的影响,结果表明忽略水平位移往往使沉降计算结果偏大(Helm,1994)。对地裂缝模拟而言,水平变形更是必不可少的。因此地面沉降模拟需要由考虑垂向一维变形转向三维变形探索。

3.2.1 基于扩展有限元法的区域三维地层形变模拟与地裂缝区域预测

根据抽水作用下土骨架的平衡条件和水流连续性条件,考虑土体变形的非线性和非弹性特性以及渗透系数的变化,建立区域地下水开采条件下全耦合三维地层变形模型。

地裂缝的形成是一个从无到有、从小到大的过程,地裂缝出现之前其位置和扩展方向均是未知的,因此常规有限单元法难以模拟地裂缝。扩展有限元法不需要从网格层面考虑结构内部的不连续,而是通过在单元形函数中富集增强函数作为受裂纹切割的单元位移的不连续部分,以此来逼近真实不连续位移场。

通过建立的区域三维形变数值模型,模拟地下水开/禁采条件下含水系统的应力和应变分布特征。开采地下水过程中可在含水系统中引起拉应变,但由于土层自重应力随深度而增加,拉应变并不必然使土体出现拉应力(Zhang et al.,2018)。只有在拉应变足够大、原有自重应力较小处才会出现拉应力,当拉应力达到土体的抗拉强度时土体产生拉裂破坏。因此,抽水时地裂缝通常起始于地表土体的拉裂破坏,由此可识别出地表水平拉应力集中分布区,划分地裂缝易发区,模拟结果与实际地裂缝分布情况高度吻合,从而实现了对苏南地区地裂缝的精准预测。

3.2.2 基于区域−场地双尺度有限元耦合界面元法的典型地裂缝演变模拟与预测

为更直观地刻画地裂缝地质界面上的连续—非连续介质的活动特征,针对传统三维有限元节点间不可分离的不足,将界面元引入到地裂缝三维模拟研究中,研究团队创新性提出区域−场地双尺度有限元耦合界面元法,建立典型地裂缝三维形变数值模拟模型,定量化再现地裂缝在过量开采地下水条件下的发生、发展演化过程。

在苏锡常区域三维地下水流和地面沉降模型基础上局部嵌套地裂缝发育区的三维水流和地质力学模型,采用有限元与界面元联合求解的数值方法,更直观准确地刻画出地裂缝地质界面上的连续—非连续介质的活动特征。通过将上述数学模型和数值方法应用于典型地裂缝发育区−无锡光明村,实现了野外实际地裂缝的数值模拟,模拟结果包括位移、应力、应变、地裂缝张开和滑动量,实质性的推动了对地裂缝发育过程和机制的实质性认识。数值模拟结果显示,光明村的地裂缝主要是由拉张应力和剪切应力造成的(Ye et al.,2018),基岩潜山山脊上不均匀的垂向压缩导致两侧沉积层发生相反方向的旋转,拉动山脊顶部沉积物产生拉张应力区,形成裂缝(图20,图21)。由此证实无锡地裂缝是在地表触发后、向下发育,而不是从深部触发向上发育,为地裂缝发育概念模型的建立奠定了基础。

图 20 无锡光明村地裂缝数值模型三维位移图(Ye et al.,2018)Figure 20. Three-dimensional displacement diagram of numerical modeling of Guangming village earth fissure, Wuxi (Ye et al.,2018)

图 20 无锡光明村地裂缝数值模型三维位移图(Ye et al.,2018)Figure 20. Three-dimensional displacement diagram of numerical modeling of Guangming village earth fissure, Wuxi (Ye et al.,2018)野外地裂缝常常多条发育,如光明村实发现有3条地裂缝平行发育。在前期研究的基础上,进一步开展过量开采地下水引发的多条地裂缝的数学模型和数值模拟研究,成功模拟出无锡光明村多条地裂缝的发育和发展过程(Li et al.,2021),揭示出多裂缝的产生机制,实现了区域采水型地裂缝模拟预测、预警及其工程应用。在此基础上研究团队构建了一套地裂缝数值模拟方法体系,其中数学模型涵盖双尺度数学模型和连续—非连续介质数学模型,数值方法联合运用有限元和界面元。

4. 地面沉降防控措施

4.1 实施多期次地面沉降地裂缝调查评价

为有效控制地面沉降的发展,从20世纪80年代起,江苏省地质调查研究院(地调院)将水工环的工作重点逐渐向以防控地面沉降研究进行转变,至90年代末完成了多个地裂缝专项勘查。2000年起,地调院持续开展地面沉降专项防治工作。江苏、浙江、上海三地密切合作,在全国率先形成“三模一网一专”的成果,系统对苏锡常地区地面沉降以及地裂缝的分布发育规律、形成机制进行调查,开展地裂缝易发区预测,为地裂缝防灾、减灾提供了科学指导。

2006年以后,地面沉降防控工作开始转向风险管控研究和常态化监测工作(于军等,2006;于军和武健强,2008;武健强等,2009;李伟和武健强,2015),以政府管理需求为先导,开展地面沉降防治科学研究,逐步实现技术研究向服务行政管理研究的转变。

4.2 构建多技术融合的地面沉降、地裂缝监测体系

20世纪80年代,苏锡常地区开始系统建立地下水、地面沉降动态监测网络。通过实施地面沉降调查与监测工程项目,系统开展地面沉降监测技术方法的融合研究。2014年,分布式光纤监测技术引入到江苏省地面沉降、地裂缝的监测,通过自主研发多项感测光缆和传感器,建立地质钻孔全断面光纤监测体系,实现了对地质体分布式、精细化监测,推动了地裂缝监测由二维进入三维。2017年江苏省率先开展省域全覆盖的常态化高分辨率InSAR监测,为地面沉降防控提供科学、详细的数据支撑。

截至2022年底,苏锡常地区已建立了以分布式光纤监测为特色的多种技术方法融合的“天−空−地”一体化、地下水−地面沉降地裂缝协同的监测体系(图22),包含全域覆盖的高分辨率InSAR、GPS监测墩180座(含固定站16座)、基岩标16座,分层标6组,地裂缝监测点5处(自动化2处),长期监测的水准线路320 km,地面沉降光纤监测孔28个,地裂缝光纤监测带8条(图23),实现了地面沉降−地裂缝多场、多尺度、立体化的监测,引领了地面沉降、地裂缝监测技术的发展。

4.3 实施综合管控策略

4.3.1 地下水资源管理

以地面沉降、地裂缝成因机制创新研究成果为基础,2000年在全国首创通过江苏省人民代表大会(人大)立法,禁采深层地下水防控苏锡常地区地面沉降。2000年8月,江苏省人大出台了《关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》,至2005年10月底,全面完成禁采任务。2013年,江苏省人民政府批复了《江苏省地下水压采方案(2014—2020)》,苏中、苏北地区持续推进封井压采,在全国率先实施地下水取水总量和水位“双控”制度防控地面沉降;2017年基于地面沉降风险理论,发布全国首个省级地面沉降控制区划分方案。这对浙江(2004年)、天津(2007年)、上海(2013年)、河北(2014年)等地面沉降严重省份先后出台地下水超采区禁限采规定起到了示范作用。

4.3.2 专项灾害防治规划

以政府管理需求为先导,以管理成效为目标,进行政策顶层设计,编制各项专项防治规划,确保江苏省地面沉降控制目标的实现,保障区域经济可持续发展和重大工程安全。根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)精神和全国重点地区地面沉降联防联控工作会议要求组织编制了《全国地面沉降防治规划(2011—2020年)》。在全国地面沉降总体规划指导下,江苏省编制了《江苏省地面沉降防治规划》《江苏省地质灾害防治规划》等。苏州、无锡、常州3市又分别编制了该市的地质灾害防治规划,对地面沉降、地裂缝等地质灾害提出相应的控制目标。

4.3.3 建立部门协同、区域联动的联防、联控机制

苏锡常地区创新区域地面沉降防控管理模式。在原国土资源部推动下,2004年江苏省、浙江省和上海市率先在全国建立了长三角地面沉降监测联动制度,2012年12月建立了长三角地面沉降防治联动制度,共同编制了全国首个区域地面沉降防治规划及控制区划分方案,2018年将安徽省纳入区域合作协议,不断提升地面沉降区域一体化防控能力。通过突破行政区界限,推动了国内重点地面沉降区区域联防联控机制的形成,为全国地面沉降防控提供了示范。

在江苏省内,推动省厅建立了水利、住建、交通等多部门联合的地面沉降防控机制,共同编制《江苏省地面沉降防治规划》和《江苏省地面沉降控制区划分方案》,明确各部门防控职责,实现信息共享,协同推进地面沉降防治相关制度的落地实施。

5. 展望

苏锡常地区地面沉降的诱发因素−深层地下水过量开采已得到有效管控,地面沉降已处于其生命周期的稳定−反弹期,面对新形势,地面沉降研究需重点关注以下3方面的问题。

(1)开展城市地质安全背景下地面沉降、地裂缝灾害风险动态的评估与管控。一是要按照演化的思维科学评估已稳定的深层地下水开采诱发地面沉降、地裂缝的风险,二是考虑城市建设尤其是地下空间开发可能诱发的工程性地面沉降风险,三是探索开展地面回弹对城市重大工程安全的影响评估。因此下一步需重点针对城市规划区、重大工程建设区等区域,结合国土空间规划与用途,探索建立地面沉降灾害风险动态评估更新机制,掌握地面沉降风险底数及动态变化情况,科学制定风险防控措施,实现对潜在沉降风险区域的及早预警和分区、分层精准防控。

(2)研究新时期优质地下水资源保护与利用措施。苏锡常地区地面沉降防控经历了限采、禁采2个阶段。历时20年的禁采工作,地下水资源得到有效涵养和恢复,地面沉降及地裂缝得到有效的控制。地下水禁采无疑是控制地面沉降最有效的措施,但地下水资源是可以循环更新的,持续禁采会造成优质资源的浪费,特别是苏锡常沿江地段,地下水资源补给条件良好,可更新能力强,水质优良。因此面对地面沉降的现状形势,如何充分发挥地下水的资源属性,实现地下水优水优用,需要进一步加强科学研究,基于地下水可更新能力的分析,分区提出地下水管理措施,实现地下水资源合理开发和地面沉降统筹防控。

(3)加强浅层地下水开采引发的地面沉降的防控。由于城市地下空间开发强度越来越大,建设过程中基坑排水引发的地面沉降越发严重,造成居民房屋与市政管线破坏,已成为威胁城市安全的主要灾害之一。平原区水产养殖开采浅层地下水引发的沉降区不断出现。因此深化机理研究,形成符合地方条件的地下工程沉降防控技术;借鉴深层地下水“双控”的管理方式,通过科学评价划定浅层地下水的水位控制红线,提出浅层地下水的水位、水量双控措施,实现地面沉降的有效控制。

6. 结论

回顾苏锡常地区20多年的地面沉降防控工作,通过多方联动与多措并举,苏锡常地区已率先退出严重沉降区,地面沉降、地裂缝防控工作取了阶段性胜利,为国内外此类问题的解决积累了宝贵的经验。

(1)苏锡常地区地面沉降呈现“起势晚、势头猛、破坏烈”的特点,其发生、发展具有明显的阶段性,可划分为地面沉降产生期、快速发展期、发展趋缓期、滞后期及回弹期5个生命过程。地面沉降发展与地下水开采密切相关,其地层变形主要来自于地下水开采导致的含水层和弱透水层的压密释水,在沉降阶段主采含水砂层及相邻隔水层为沉降主要贡献层。

(2)地裂缝是地面沉降发展到一定阶段后所产生的次生地质灾害,其空间展布及成灾时间与地下水水位、地面沉降、基岩起伏变化以及土层结构差异等因素密切相关。通过对地裂缝的时空演变规律的深化认识,提出地裂缝孕灾的拉张−剪切耦合破裂机制,识别出其触发机制和临界条件,地裂缝生命周期可概括为压—拉—剪—弹的力学机制。

(3)分布式光纤监测技术是获取地面沉降、地裂缝三维形变场的有效手段,苏锡常地区大范围分布式光纤监测的实施,实现了地质场分布式、精细化监测,推动地裂缝监测由二维进入三维;同时建立了以地质钻孔全断面光纤监测为特色,多种技术方法融合的“天−空−地”立体化、地下水−地面沉降地裂缝协同的监测体系,为地面沉降防控提供科学、详细的数据支撑。

(4)从实现地面沉降、地裂缝灾害有效预测、预警目标出发,结合地面沉降、地裂缝孕灾机理,创新区域−场地双尺度有限元耦合界面元法,成功实现了三维复杂地质环境条件下地层形变特征及地裂缝生成和扩展的力学机制模拟,为地面沉降、地裂缝易发区精准圈定与防控提供了解决路径。

(5)苏锡常地区地面沉降以及地裂缝是由于地下水不合理开采导致的,通过实施一系列科学的地下水资源管理策略,已经快速有效地遏制了地面沉降以及地裂缝灾害的发展,为中国其他省(市)地面沉降防控与地下水资源管理起到了示范作用。

-

计量

- 文章访问数: 304

- HTML全文浏览量: 53

- PDF下载量: 23

- 被引次数: 0

下载:

下载:

下载:

下载: