SEQUENCE STRATIGRAPHY AND PETROLEUM ACCUMULATION IN FORELAND BASINS

-

摘要: 从区域构造的观点看, 同板块碰撞有关的前陆盆地是油气聚集的有利地区。两个板块的相互碰撞形成一系列的造山带, 而在相对稳定板块的前缘常常形成前陆盆地。由于前陆盆地的特点, 使它对油气的生成、运移、聚集和保存都十分有利, 世界上前陆盆地是油气最富集的一类盆地。前陆盆地层序地层学是将层序地层学理论应用于褶冲带和前陆盆地的一个特例, 假定物源供给稳定, 前陆盆地可容空间的变化主要受控于构造作用和全球海平面变化。本文通过概括前陆盆地不同级别的地层层序、旋回及其成因, 揭示造山带构造运动、盆地沉积作用和海平面变化之间的内在联系, 进一步研究前陆盆地的沉积一构造演化, 提出前陆盆地的油气潜力主要取决于早期被动边缘发育程度和保存条件, "薄皮"逆掩断层带具一定油气潜力, 具有多种类型油气圈闭, 以及盆地晚期的前缘沉积有利于早期沉积的埋藏、成熟和保存等四项前陆盆地与油气关系的结论和认识, 为油气资源勘探提供理论依据。Abstract: From a tectonic point of view, foreland basins related to plate collision are areas favorable for petroleum accumulation.Collision of two plates form a series of orogenic belts, while foreland basins tend to form in the fronts of relatively stable plates.The characteristics of foreland basins make them favorable for petroleum generation, migration, accumulation and preservation.Foreland basins are one of the basins endowed with the most abundant petroleum in the world.Sequence stratigraphy of foreland basins is a special branch of applying the theory of sequence stratigraphy to fold belts and foreland basins, assuming that the material supply is stable and that the change in accommodation space of a foreland basin is controlled by structural effects and global sea-level change.Through summarizing stratigraphic sequences and cycles of different orders and their origin, the authors have revealed the inherent relationship of tectonic movement of orogenic belts, basin sedimentation and sea-level change and further studied the sedimentary-tectonic evolution of foreland basins.In addition, they propose that:the petroleum potential of foreland basins mainly depends on the devolopment degree of the early-formed passive margins and preservation conditions of petroleum; thin-skinned overthrust belts have fairly good petroleum potential; foreland basins have many types of traps; and the late-stage front sediments of basins is advantageous to burial, maturation and preservation of early-stage sediments.The four conclusions about the relationships between foreland basins and petroleum provide a theoretical basis for petroleum exploration.

-

Key words:

- foreland basin /

- sequence stratigraphy /

- petroleum /

- accommodation space /

- structure

-

前陆盆地是指位于造山带前缘与相邻克拉通之间的沉积盆地, 前陆则指克拉通与早期冒地斜相邻的部分。因此前陆盆地与地槽和造山带发育的极性有密切关系。造山带发育从外缘优地槽向内缘冒地槽发展, 并推进形成前陆褶皱带与前陆盆地, 因此在沉积上与构造上具有显著的不对称性。Dickinson提出周缘前陆盆地和弧后前陆盆地两种成因类型[1], 这两类前陆盆地可以根据所处板块构造的位置及形成机制等方面进行区分。再生前陆盆地和分割前陆盆地是我国学者根据中国盆地发育特征提出的两种前陆盆地类型[2~3]。

1. 前陆盆地沉积演化过程

前陆盆地挠曲沉降的前提是岩石圈的早期伸展变薄和热沉降, 俯冲作用的牵引力和仰冲作用的负荷力促使岩石圈挠曲形成前陆盆地。前陆盆地具有双幕式沉积作用, 其演化主要可以划分为两个阶段, 常以造山带隆升为界, 分为隆升前和隆升后两个阶段:隆升前主要为海底冲断带, 形成长形前渊, 在较热和较薄地壳上发育浊流沉积, 可以称为复理石阶段; 冲断带发展使地壳缩短并增厚, 隆升后成为前陆盆地的主要物源区, 以粗碎屑为主, 可以称为磨拉石阶段, 盆地向上变浅, 从而形成以冲积作用、河流相和湖相为主的沉积。

在磨拉石盆地演化中也出现双幕式沉积作用, 形成两种不同的沉积样式:①造山期或冲断层负荷期, 盆地迅速沉降, 在冲断层前缘出现粗粒沉积作用, 向远处变为细粒沉积, 冲积扇由造山带向盆地推进, 呈现冲积扇、辫状河流和湖泊沉积的楔状互层。②后造山期或冲断层负荷被侵蚀期, 出现应力松弛挠曲回弹, 在前陆盆地近端发育区域性不整合, 而楔状沉积为再加工的席状沉积所代替, 盆地不对称性逐渐消失。

瑞士阿尔卑斯是研究被动大陆边缘和前陆盆地发育发育之间关系的最佳造山带之一。欧洲板块南部边缘的远端来源于造山带的沉积物记录了北阿尔卑斯前陆盆地的发育过程。这些复理石沉积出露在瑞士东部Sardona冲断构造单元南部的阿尔卑斯冲断席内, 以早始新世的浊积岩为代表[4] (图 1)

2. 前陆盆地层序地层

前陆盆地层序地层学是将层序地层学理论应用于褶冲带和前陆盆地的一个特例, 即通过研究前陆盆地不同级别的地层层序、旋回及其成因, 揭示造山带构造运动、盆地沉积作用和海平面变化之间的内在联系, 进一步研究前陆盆地的沉积一构造演化, 为油气资源勘探提供理论依据。从盆地沉积充填角度, 前陆盆地及有关沉积层序可以划分为三类构造层序:前前陆盆地层庇, 即成盆前下伏沉积层序; 前陆盆地沉积层序及后前陆盆地层序, 后者也称上叠沉积层序[5]。

2.1 前陆盆地层序结构

在被动大陆边缘盆地的沉积地层研究中, 层序地层学已经取得了相当成熟的经验, 并建立了一套相当完整的术语, 即超层序、层序、准层序(或一级层序、二级层序、三级层序)等, 以及体系域、海泛面等。与被动大陆边缘沉积盆地的最大区别是, 前陆盆地的层序成因与盆缘造山带的区域构造运动、盆内沉积作用和相对海平面变化的联合作用有关。前陆盆地的层序生成是前陆盆地不同发育阶段的产物, 而层序界面是相对海平面下降和区域构造上升的联合作用所形成的。在层序内部构成上, 自下而上可以分出低位体系域、海进体系域和高位体系域等。

前陆盆地的构造和沉积作用之间存在密切关系。在构造活动期, 前陆盆地的沉积层序主要受构造控制, 在构造宁静期主要受控于全球海平面变化。在复理石发育期, 以海相沉积为特色, 层序界面和体系域在各沉积区有不同的表现:前渊区的层序界面为假整合面或整合面, 在前隆和隆后盆地及克拉通区为不整合面。在前渊区, 低水位体系域以发育深海浊积扇为特征, 海进体系域以发育退积型沉积和凝缩段为特征, 高水位体系域以发育加积—进积型沉积为特征; 在前隆和隆后盆地及克拉通区, 低水位体系域以发育下切谷沉积充填为特征, 海进体系域以发育退积型沉积为特征, 高水位体系域以发育加积—进积型沉积为特征, 但沉积厚度相对较小。在磨拉石发育期, 以陆相沉积为特色。但陆相盆地有类似海盆的周期性旋回地层, 每一层序可划分为低水位体系域、水进体系域、高水位体系域, 即沉积层序的下部一般为初始湖进期的沉积, 以冲积扇体系为主, 以退积型准层序为特征; 中部为湖进期的沉积, 以湖泊体系的浅湖、深湖为主, 以退积型准层序为特征; 上部一般为湖退期的沉积, 以河流体系为主, 以加积型—进积型准层序为特征。

层序级别的划分是以其持续的时限为标准。Vail确立的一级层序时限大于50Ma, 二级层序(超层序或构造层序)的时限为3~50Ma, 三级层序(层序)为0.5~3Ma, 四级层序(即准层序)为0.08~0.5Ma等[6]。Brett等人的二级旋回(全层系)时限为10~30Ma, 三级旋回(即层序)为2~3Ma, 四级旋回(亚层序)为1.0~1.5Ma等[7]。孟祥化等的三级旋回层序的时限为0.8~5Ma, 四级旋回层序的时限一般为0.8Ma, 五级旋回层序时限为0.4Ma, 六级旋回层序为0.1Ma等[8]。李思田等在研究鄂尔多斯盆地层序及构造演化时, 把盆地沉积划分为3个高级别的充填序列, 即盆地充填序列、构造层序和层序[9]。

2.2 前陆盆地构造层序

前陆盆地的构造层序是由盆地内二级构造运动面(3~50Ma)所划分的地层序列, 它与一个大的构造旋回相当, 代表了前陆盆地成盆期不同构造阶段的产物。因此, 构造层序的划分依赖于造山带的二级幕式构造运动。构造运动的主要作用是即可以形成分隔不同构造层序的构造不整合面, 还由于造山带物源区强烈隆升和盆地快速沉陷导致盆地沉积物供给, 从而形成不同的构造层序。一个前陆盆地的成盆期沉积充填可能包含有数量不等的构造层序, 如川西盆地由6个构造层序组成[10, 11]。

2.2.1 层序界面

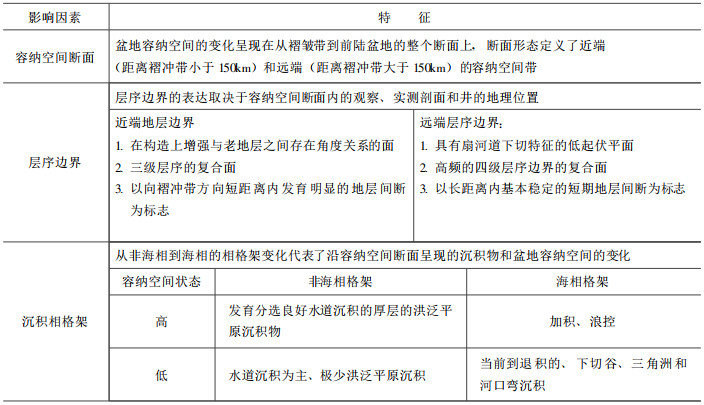

层序界面的成因一直是层序地层学中争论最大的问题之一。按Vail的原意, 层序的成因归于全球统一的海平面变化。但如上文指出的, 前陆盆地的层序界面受控于全球海平面变化与构造沉降联合作用引起的相对海平面变化, 而沉积物供应、沉积物容纳空间的变化和自然地理决定了地层层序结构和堆积样式(表 1)。

表 1 前陆盆地层序地层模式的主要影响因素Table 1. Main influence factors of a sequence stratigraphy pattern in foreland basins

前陆盆地层序是构造运动或构造运动和海平面变化叠加的综合效应, 层序界面则往往是构造运动和相对海平面突然下降的叠加。相对海平面的主体上升与盆地基地的不对称沉降有关, 构造沉降则增大了盆地的有效容纳空间。由于盆地的不对称沉降和双向物源性, 盆地发育初期, 两侧往往形成两套不同的层序。由此, 前陆盆地的三级海平面变化是地方性和区域性的, 与全球海平面变化并不同步。这也是前陆盆地层序与被动大陆边缘盆地层序之间存在的最大区别。

2.2.2 层序构成

对前陆盆地三级层序的内部组成及其名词术语, 不同研究者有不同的使用方案。归纳起来有三类:一类是继续采用经典层序地层学的概念体系, 层序内部划分出小层序组、小层序、体系域、沉积体系等[7]; 或者是在层序内部划分出低位体系域(陆架边缘体系域)、海侵体系域和高位体系域[12]。第二类是采用非正式的岩石地层术语—成因单位、低位沉积、海侵沉积和海退沉积, 分别对应于小层序、低位体系域、海侵体系域和高位体系域等[13]; 或者是在层序内部划分出基本层序组、基本层序、岩层组和岩层等[11]。第三类是用成因地层学的方法, 将层序作为一个构造沉积幕, 然后划分上超型、最大海侵型和高位充填型等沉积幕[14]。Posamentier等根据前陆盆地构造沉降速率与全球海平面变化速率的关系, 将前陆盆地划分为A区和B区等两个构造地层区[15]。A区位于前陆盆地毗邻造山带一例, 构造沉降速率大于全球海平面下降速率, 引起相对海平面上升; B区位于克拉通一侧, 远离造山带, 构造沉降速率小于全球海平面下降速率, 引起相对海平面下降。海岸线的相对位置决定了层序类型的发育。当海岸线位于A区时, 只有Ⅱ类层序界面产生, 层序由陆架边缘体系域、海侵体系域和高位体系域组成; 当海岸线位于B区时, 则常发育Ⅰ类层序界面, 层序由低位体系域、海侵体系域和高位体系域组成。

前陆盆地层序地层模式具有更大的多样性。前陆盆地的层序特征反映了前陆盆地演化的不同阶段, 层序内部组成反映了三级规模的区域相对海平面变化。在盆地演化早期, 强烈的不对称沉降增大了盆地的有效沉积空间, 引起区域相对海平面上升。在盆地两侧形成两套不同层序:在毗邻造山带处沉降较深, 为一套向上变粗的低位浊积扇层序; 在远离造山带的盆地区, 为一套向上变细、退积型的浅海—三角洲环境的海侵体系域, 其底界存在一个海侵侵蚀面。海侵侵蚀面以下或是有相当于低位沉积的陆架边缘体系域, 或是直接与低位侵蚀面接触并合二为一, 故低位体系域不发育。当相对海平面上升速率开始减慢时, 相对海平面处于停滞阶段, 沉积了一套最大海泛作用的饥饿沉积, 即凝缩段, 其上为一套高位体系域沉积物。随着盆缘造山运动的卸载作用, 引起盆地基底弹性回跳, 克拉通前陆隆起后退, 沉积物向盆地克拉通方向不断进积, 形成向克拉通前陆方向的上超不整合面, 伴随着相对海平面的突然下降, 形成低位楔和浊积扇, 从而进入下一个层序旋回。在盆地演化晚期, 前陆盆地发生构造反转作用, 盆地整体抬升隆起, 形成一套向上变浅的典型前陆盆地的磨拉石沉积组合。

2.2.3 可容纳空间

可容纳空间是指适宜沉积物堆积的空间, 而沉积基准面是指适宜沉积物堆积和保存的顶界面, 界面以上的沉积物不易保存。大陆边缘的沉积基准面直接受海平面控制, 大体上与海平面相当。沉积基准面的变化直接影响可容纳空间的变化[6]。

以下是前陆盆地充填和沉积物堆叠的两种模式, 并细化了前陆盆地容纳空间的旋回性变化。

(1) 快速构造沉降和高频海平面变化时期的海平面变化受到抑制, 结果是在远端的低位域由准层序和准层序组堆叠, 形成Ⅱ型不整合面。而在近端, 与非海相间断相当的Ⅱ型不整合面显示出河流沉积格架的细微变化, 如水道的聚合、重合或联合等。高位域沉积格架的特点是远端的准层序堆叠由加积向前积变化, 沉积相向盆地迁移。而在近端的非海相高位域沉积格架由厚的越岸沉积构成, 夹单个水道砂体。这种从近端到远端的沉积格架变化过程, 反映了饥饿沉积状态的前陆盆地背景, 其中大部分粗粒沉积物堆积在近端的冲断带前缘附近。

(2) 慢速构造沉降和海平面变化的模式是比较重要的, 尤其是向着褶冲带方向。高频的、海平面低位的沉积特征是在Ⅰ型不整合面之上发育明显的间断、形成下切谷和快速前积以及“跳相”等。作为小构造容纳空间的结果, 是近端的非海相低位沉积格架中普遍发育席状砾岩, 不受越岸沉积分隔。河流体系以底载荷沉积为主, 过饱和充填导致辫状河道体系前积在裸露的基底上。在远端的下倾沉积方向上, 河流体系逐渐限制了由河间洼地分隔的古河道。这些古河道内沉积体系以潮控为主, 形成辫状三角洲或河口湾等。与之相比, 古河道以外的沉积体系则包括地貌起伏不大的辫状河扇体。从低位域到海进和高位域的变化特点是远端的沉积相向陆地迁移, 导致准层序堆叠的突然变化并发生“跳相”, 如开阔海泥岩和冲积平原泥岩直接接触等。这些远端的海进域沉积厚度较薄, 保存在地势低洼处。而近端同期的非海相沉积以砾岩和砂岩辫状河沉积的复合为主, 直接上覆非海相的高位越岸沉积以及单一的水道砂体。这种沉积格架的变化一般代表过饱和的前陆盆地沉积或者是盆地晚期阶段的产物。

前陆环境中的前陆岩石圈挠曲强烈影响盆地沉降, 逆冲推覆体负载引起前陆岩石圈下弯, 形成前陆盆地; 同时由于地壳的均衡作用在远离推覆体处发生前陆隆起抬升, 形成前隆或周缘隆起, 形成前陆盆地的远端边缘, 此处的沉降作用为零。若该点向克拉通方向迁移, 则发生挠曲抬升导致可容纳空间减少。但全球海平面的变化可能产生大量的可容纳空间, 致使前隆地区也发生沉积作用; 另一种情况是若沉积物供应速率超过构造沉降速率时, 大量的沉积物进入前陆盆地使其迅速呈现饱和状态, 这样就会有部分沉积物越过前陆盆地进人到前隆区沉积下来。

从前隆地区向克拉通方向, 由于前隆挠曲作用, 会产生一个宽广的浅凹陷或陆架内盆地。挠曲沉积导致隆后盆地可容纳空间增加, 但其沉降速率和幅度远小于前陆盆地几个数量级。

2.3 沉积相空间分布

前陆盆地在剖面上具明显的不对称性, 靠近褶皱山系一侧为陡坡地形, 靠近地台一侧为缓坡(图 2)。由于这种地形上的不对称性, 致使前陆盆地中沉积相的平面分布出现不对称性。盆地发育早期, 靠近褶皱山系一侧以深海浊积扇沉积为主, 靠近地台一侧为浅水台地相沉积。盆地发育中期, 褶皱山系一侧为大陆斜坡相沉积, 中间为过渡型沉积, 地台一侧为三角洲河流相沉积; 盆地发育晚期, 褶皱山系一侧为扇三角洲, 地台一侧为河流、冲积扇、沼泽等, 中间为湖泊、三角洲沉积, 其中以扇三角洲、冲积扇、河流相沉积为主。

从整个发展阶段看, 前陆盆地沉积序列早期以深海沉积和台地沉积为主, 到了中晚期则以陆相沉积为主, 沉积最厚。

从垂向序列上看, 前陆盆地的沉积具反粒序特点, 其形成、发展和消亡的演化历程为一逐渐水退的过程。早期为非补偿型沉积, 中期为近补偿型沉积, 晚期则为超补偿型沉积, 反映了前陆盆地发生、发展及消亡的过程。

3. 前陆盆地含油气性

3.1 前前陆盆地—前陆盆地海相生储盖组合

该套组合主要发育于典型前陆盆地, 生储盖层均由海相沉积构成, 烃源岩主要为盆地相或陆棚相富有机质的泥页岩、碳酸盐岩, 如阿尔伯达盆地、落基山盆地、扎格罗斯盆地等重要的含油气前陆盆地均有此类烃源岩产出, 储集层有海底扇、深切谷充填沉积、滨线砂体及台地碳酸盐岩(阿尔伯达盆地)等, 盖层往往为海相泥页岩和石膏。在某些盆地中主要发育的生储盖层均产于前前陆盆地海相层序的油气田, 如阿尔伯达盆地中—上泥盆统克拉通礁灰岩储集了盆地内55 %的油气。

3.2 前前陆盆地—前陆盆地陆相生储盖组合

该组合类型在典型前陆盆地中十分少见, 一般烃源岩为前前陆盆地下伏湖沼相含煤岩系, 储盖层为覆于其上的前陆盆地期的沉积序列, 中国中西部前陆盆地以发育该套陆相组合为特色, 如准噶尔盆地南缘、库车盆地、塔西南前陆盆地[16]、柴达木盆地北缘和酒西盆地等前陆盆地的侏罗系—新近系广泛发育此类组合。

3.3 前前陆盆地陆相生储盖组合

该套组合主要发育于中国西部前陆型盆地, 在中国西部前陆型盆地油气远景中具有举足轻重的地位, 特别是侏罗系—白垩系组合。该套组合的烃源岩和盖层分别为侏罗系或白垩系湖泊相泥岩或湖(河)沼相煤系地层, 而储集层多是夹于其中的河流相、三角洲相、冲(洪)积扇相砂砾岩。如吐哈盆地侏罗系八道湾组油气系统和西山窑组油气系统, 前者烃源岩为八道湾组煤岩和暗色泥岩, 储集层为八道湾组和三工河组三角洲砂体, 盖层为七克台组—齐古组泥质岩。

3.4 前陆盆地陆相生储盖组合

该套组合生储盖层均产于前陆盆地陆相层序中, 主要见于中国中西部前陆盆地中, 如鄂尔多斯西缘(T3-J)、川西前陆盆地(T33-J)发育此种类型组合。烃源岩一般为前前陆盆地深湖—半深湖相泥页岩(如鄂尔多斯盆地上三叠统延长组、川西盆地下侏罗统自流井群), 储盖层分别为河湖相和三角洲相砂岩和泥岩。

4. 小结

这么多大、中、小油气田的发现充分说明了前陆盆地具有丰富的含油气性。从这些前陆盆地的含油气情况, 可以看出以下几个特点。

4.1 前陆盆地的油气潜力主要取决于早期被动边缘沉积发育程度和保存条件

从现有的产油气前陆盆地来看, 大多数油气产自于盆地聚敛碰撞之前的大陆边缘沉积体系内, 如阿拉伯湾和扎格罗斯盆地, 这两个盆地仅在新生代晚期才出现碰撞前渊, 其余大部分时间为被动陆缘, 其油气潜力相当巨大。还有些盆地后期的碰撞前渊极不明显, 仍有巨大的油气潜力, 如委内瑞拉的马图林盆地、哥伦比亚的亚诺斯盆地等。

大多数前陆盆地, 尽管各个阶段均有发育, 但其油气主要集中于早期的被动陆缘沉积中。如西加拿大盆地, 55 %的油气聚集在早期阶段的泥盆系碳酸盐岩生物礁层系中, 大约12 %分布于密西西比系中, 石炭系和二叠系占15 %, 三叠系和下侏罗统占7 %, 几乎占了盆地油气的绝大多数; 碰撞之后的中侏罗统至古近系仅占极小部分, 且多为小规模油气田。阿巴拉契亚盆地尽管目前已产出的油气多来自于较浅的碰撞前渊之后的沉积中, 但据美国天然气能源委员会的估计, 这里尚未发现的天然气大部分保存在老地层中, 尤其是寒武—奥陶系的被动陆缘沉积中。

在这些具有较大油气潜力的盆地中, 不仅具有发的早期被动陆缘层系, 而且还具有极好的保存条件。如阿拉伯湾和扎格罗斯盆地广泛发育的蒸发盐岩系, 西加拿大盆地泥盆系生物礁层系内每一套生物礁发育结束之后都紧接着发育一层蒸发盐岩系。

4.2 “薄皮”逆掩断层带的油气潜力

自20世纪70年代以来, 在盆地紧邻造山带一侧的“薄皮”逆掩断层带内发现了一定的油气潜力。这一带本身是由前陆盆地沉积的一部分组成的, 只是由于受后期的冲断改造, 使其在构造上属于褶皱带的一部分。

典型的逆掩断层带油气发现见于美国西部落基山逆掩断层带、东部的阿巴拉契亚逆掩断层带和加拿大落基山逆掩断层带内。这些地区的油气发现曾在20世纪70年代中期至80年代初在世界范围内引起过一次逆掩断层带勘探热, 但随着后来勘探实践的证明, 这一勘探热逐渐降温。

这一带的油气发现大多位于主冲断层上盘冲断席上, 沿断层走向成带分布, 油气圈闭为冲断席沿断层滑动时在其前缘形成的拖曳背斜。可以认为, 这里的油气是盆地油气的一部分, 其油气潜力取决于盆地和后期逆掩断层带的破坏程度及保存条件。

4.3 具有多种类型的油气圈闭

前陆盆地邻近活动带一侧受构造活动影响, 成为构造扰动带; 另一侧平缓上倾, 逐层向克拉通斜坡超覆; 盆地下部被覆盖的早期被动陆缘沉积中未受构造影响的部分仍保持原来的区域分布特征, 受基底构造控制。这一格局决定了盆地油气圈闭具有多种类型的特点。一般来说, 邻近活动带一侧多发育与冲断作用有关的构造圈闭, 另一侧多发育岩性、岩相等变化和地层超覆、尖灭等引起的地层圈闭。早期储层中多发育地层圈闭和基底构造圈闭。

美国落基山前陆盆地的油气分布具明显的三个分带:西部的逆掩断层带、中间的山间盆地带和东部的前陆冲断带。西部逆掩断层带油气发现较多, 油气藏类型多为构造圈闭。中部的山间盆地带由于受后期山间盆地阶段的构造作用, 既有地层圈闭, 又有基底断层形成的构造圈闭。东部的前陆冲断带形成于盆地晚期的山前盆地阶段, 其油气藏类型多与高角度的基底冲断层有关。

美国东部的阿巴拉契亚盆地情况类似, 除逆掩断层带的构造油藏之外, 盆地内具有大量的地层油气藏, 特别是泥盆系泥岩中的天然气, 聚集在泥岩裂缝中, 属于一种特殊的隐蔽油气圈闭类型。

4.4 盆地晚期的前渊沉积有利于早期沉积的埋藏、成熟和保存

有些前陆盆地在聚敛碰撞之后, 并无明显的前渊发生, 如马图林盆地、哥伦比亚的亚诺斯盆地等, 但盆地的油气潜力仍很巨大, 这说明前渊沉积对盆地油气并不是决定因素。然而, 在一些具有完整的前渊层序发育的盆地中, 前渊阶段对油气的形成也具有较大贡献。

前渊阶段初期的快速沉降和中期的进一步加深, 以及这两个阶段形成的浅水至深水沉积有利于早期沉积的迅速埋藏、成熟和保存。盆地晚期快速沉积形成的磨拉石建造更加强了这一作用, 同时也提供了形成良好地层圈闭的沉积环境, 特别是前渊盆地内侧克拉通斜坡上的沉积环境, 除少数基底隆起的影响之外, 大部分为平缓倾斜的盆地斜坡, 随海平面升降变化和岩相、岩性变化, 易形成地层圈闭。

-

表 1 前陆盆地层序地层模式的主要影响因素

Table 1. Main influence factors of a sequence stratigraphy pattern in foreland basins

-

[1] Dickinson WR. 板块构造与油气聚集[M]. 郝石生. 刘和甫译. 北京: 石油工业出版社, 1981. 1~42. [2] 刘和甫.中国沉积盆地演化与联合古陆的形成和裂解[J].现代地质.1992, 6 (4):480~493. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000003313965 [3] 刘和甫, 梁慧社, 蔡立国, 沈飞.川西龙门山冲断系构造样式与前陆盆地演化[J].地质学报, 1994, 68 (2): 101~118. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.1994.02.001 [4] Sinclair HD, Allen PA.Vertical vs.horizontal motions in the Alpine orogenic wedge:stratigraphic response in the foreland basin [J].J Geophys.Res., 1992, 4:215~232. http://cn.bing.com/academic/profile?id=97083c73d1c59dd35e134087ac64497e&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [5] Van Wagonar JC, Bertram GT (ed). Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits———Outcrop and Subsurface : Examples from the Cretaceous of North America. AAPG M emoir 64, Tulsa: AAPG Bookhouse, 1995. [6] Vail PR.The evolution of seismic stratigraphy and the global sea-level curve.In :Dott RH Jr (ed), Eustasy :The Historical Ups and Downs of a M ajor Geological Concept [J].Geol.Soc.Am.Memoir, 1992, 180 :P83~91. http://sp.lyellcollection.org/external-ref?access_num=1993001588&link_type=GEOREF [7] Brett CE, G oodman WM, Loduca ST.Sequence, cycles, and basin dynami cs in the Silurian of Appalachian Foreland Basin [J]. Sedimentary Geology, 1990, 69 :191~ 224. doi: 10.1016/0037-0738(90)90051-T [8] 孟祥化, 等, 著.1993, 沉积盆地与建造层序[M].地质出版社. [9] 李思田, 等.1995, 大型陆相盆地层序地层学研究———以鄂尔多斯中生代盆地为例[J].地学前缘, 133~136. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.1995.04.001 [10] 李勇, 王成善, 尹海生.2002.西藏晚三叠世北羌塘前陆盆地构造层序及充填样式[J].地质科学, 37 (1):27~37. doi: 10.3321/j.issn:0563-5020.2002.01.004 [11] 李勇, 曾允孚.1995.龙门山逆冲推覆作用的地层标识[J].成都理工学院学报, 1995, 22 (2):1~10. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199500184511 [12] 刘宝, 等, 编著. 沉积作用与成岩作用[M]. 科技出版社, 1992. [13] Weimer P, Davis PL. Applications of 3D Seismic Data to Exploration and Production [M]. AAPG studies in Geology, 1996, 42 (27). [14] 夏文臣, 张宁, 袁晓萍, 等.柴达木盆地侏罗系的构造层序及前陆盆地演化[J].石油与天然气地质, 1998, 19 (3):173~180, 195. doi: 10.3321/j.issn:0253-9985.1998.03.001 [15] Posamentier HW, Allen GP, James DP, Tesson M.Forced regression i n a sequence stratigraphic f ramework :Concepts, examples, and exploration signif icance [J].AAPG Bulletin, 1992, 76 :1687~1709. http://ci.nii.ac.jp/naid/30002458593 [16] 康玉柱.新疆三大盆地构造特征及油气分布[J].地质力学学报, 2003, 9 (1). http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20030105&journal_id=dzlxxb -

下载:

下载:

下载:

下载: