LATITUDINAL CONVERGENCE OF THE ASIAN CONTINENT, RISE OF THE QINGHAI-TIBET PLATEAU AND EXPANSION OF THE EAST ASIAN CONTINENT

-

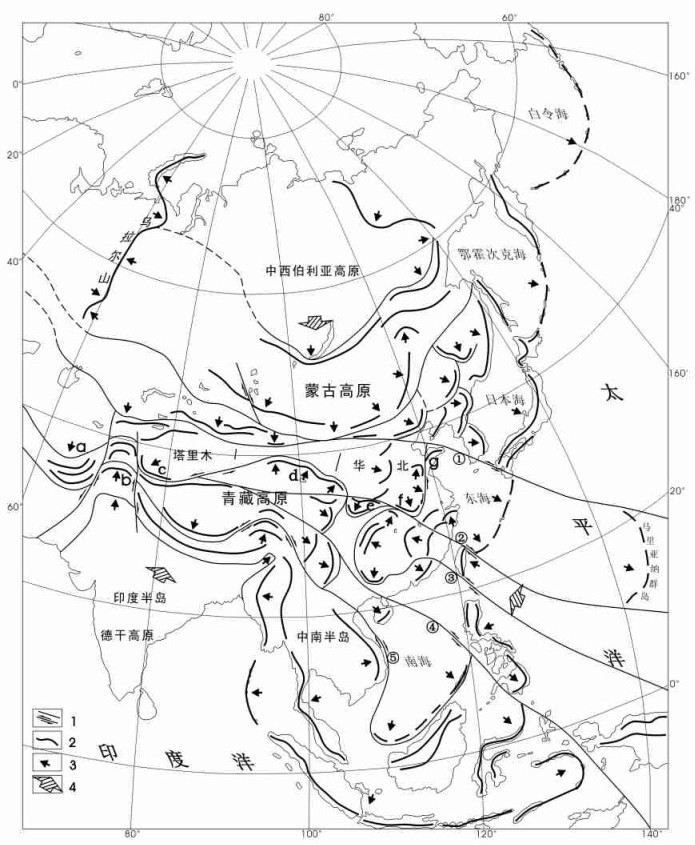

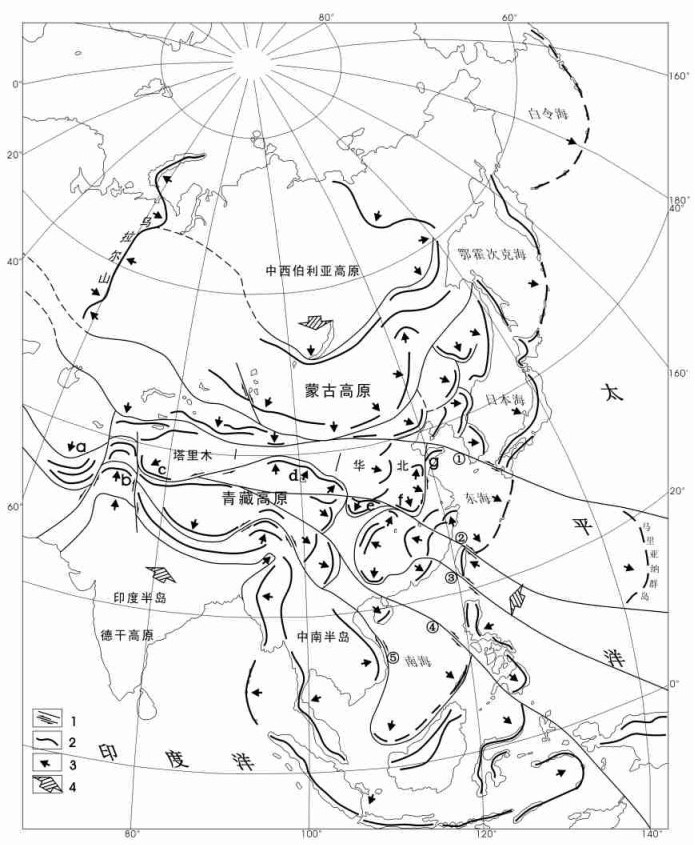

摘要: 东亚大地构造问题是世界瞩目的焦点之一。区内有蒙古和青藏两个雄伟的高原屹立, 二者之间分布着天山—阴山和昆仑—秦岭等横亘东西的现代山系, 它们由一系列剪切-推覆构造系统组成, 有力地说明东亚大陆存在强烈的纬向汇聚。在此以东, 总体构造面貌向SE呈扩张发散态势, 南达赤道以南的印度尼西亚群岛, 向东可能涉及马里亚纳岛弧。一系列弧形构造是推覆-拉伸构造岩片的前缘挤压逆冲推覆-隆起增厚构造带, 后方常伴有拉伸滑脱-沉降减薄盆地, 并显示着陆壳表层的运动方向。东亚大陆现今构造面貌是新生代以来喜山运动产物, 这一过程迄今还在进行。它不仅对东亚地质构造和地震分布规律以及资源环境问题有重要影响, 而且与大气环流形成及气候环境变化有密切关系。Abstract: The tectonic problem of East Asia is one of the focuses of the world's concern. In East Asia stand two magnificent plateaus —the Mongolia Plateau and Qinghai-Tibet Plateau —and between the two plateaus lie E-W-trending modern mountain systems such as the Tianshan-Yinshan and Kunlun-Qinling mountain systems, which consist of a series of shear-overthrusting tectonic systems, powerfully suggesting the occurrence of strong latitudinal convergence in the East Asian continent. East of the aforesaid region the general tectonic features show trends of expansion and divergence toward the SE. Southward they reach the Indonesia Islands south of the equator and eastward they might involve the Mariana island arc. A series of arcuate structures are tectonic belts formed by frontal compression, overthrusting, uplift and thickening of the overthrusting-extensional slabs and behind these arcuate structures there usually occur extensional and detachment-subsidence and thinning basins, which show the directions of movements of the continental crustal surface. The present tectonic features of the East Asian continent are the product of the Himalayan movement since the Cenozoic and this process is now still going on. It not only has exerted important influence on the geological structure and tectonics, distribution characteristics of earthquakes and resources and environmental problems, but also are closely related to the formation of the atmospheric circulation and climatic and environmental changes.

-

半个多世纪过去了, 江山依旧, 亚洲大陆, 尤其东亚大陆构造问题依然是世界瞩目的焦点之一。李四光教授关注的弧形构造在各种地质构造资料中被证实[1~10]。遥感技术的发展为人们展示了广袤大陆的完整形变图像, 东亚的众多弧形构造得到更全面的客观显示; 同时, 也为研究构造问题提供了一条新的途径, 以遥感信息为依据, 充分利用现有地质调查研究成果进行构造问题研究, 我们称之为“遥感构造解析”[11]。据此可对亚洲东部(70° E以东的我国及其邻近地区)陆壳表层构造作些新的探讨。

1. 现今的构造面貌

区内中纬度地区分布着天山—阴山和昆仑—秦岭两条横亘东西的现代山系。其中尤以弧形蜿蜒分布的兴都库什、帕米尔、喀喇昆仑、昆仑山、祁连六盘山、秦岭大巴山、伏牛大别山以至山东半岛和日本本洲西部及四国山地的复杂山系最为引人注目。遥感构造解析研究表明, 它们是由一系列剪切-推覆构造系统组成[11]。自西向东主要有:a.苏莱曼—兴都库什; b.帕米尔; c.阿尔金—康西瓦[12, 13]; d.阿尔金—祁连六盘; e.青峰—大巴; f.郯庐—大别[14]; g.郯庐—胶东等(见图)。它们的存在, 有力地说明了东亚大陆纬向汇聚的强烈挤压和陆壳表层的大规模水平滑动。与此相应, 南北分别有青藏和蒙古高原的崛起, 北凸的祁连六盘山弧形构造与南凸的蒙古弧南北对峙, 二者都是逆冲推覆岩层叠加挤压增厚的弧形隆起褶带, 它们相向挤压, 以柔克刚, 造成塔里木与华北陆块间的蜂腰部位物质向东、西两侧逃逸, 并形成古老岩块的拉伸缩颈以及它们两侧的银川与罗布泊拉张断陷①。

① 李述靖, 王尧.塑性块体挤入刚性地块所形成的拉伸缩颈与滑移线场[R].第九届全国遥感技术学术交流会议论文集(下册), 1995, 1~4.

在此以东, 总体构造面貌向SE呈发散态势, 平面上酷似一朵盛开的喇叭花(见图)。兴安、太行一线发育的向SE凸出的弧形构造, 分别与日本、琉球岛弧遥相呼应。向SE凸出的日本岛弧隆起和后方拉伸沉降形成的日本海深海盆地以及燕山、张广才岭、长白山、锡霍特山和朝鲜等一系列向SEE方向凸出的弧形推覆-拉伸构造岩片, 呈“鳞片状”分布。更北的千岛群岛岛弧—鄂霍次克海推覆-拉伸构造岩片, 也反映着同样的运动方向。硫球群岛弧形挤压隆起带的后方是东海拉伸盆地, 前方影响则可能远及马里亚纳岛弧。山东半岛、南黄海至江浙皖以及东海西南部, 有一系列北凸弧形构造出现, 是台湾岛向西北方向运动及受郯庐断裂带左行平移作用叠加形成的。郯庐断裂带亦呈向东南凸出的缓弧形, 连同测深剖面发现的张八岭推覆构造[15], 可以说明它兼有推覆-拉伸岩片前缘断裂带的性质。南岭以南, 广东沿海大陆边缘莲花山构造带及海南岛的弧形构造也都指向东南, 分别与菲律宾火山弧及南海南端的巴拉旺—曾母暗沙—纳土纳岛弧相对应, 同样反映了大陆表层向东南的扩张运动。南海南端岛弧隆起的后方有南海深海盆地形成, 其前锋的运动方向已经转向西南。在它的外围, 发育着由缅甸—安达曼—尼科巴—苏门答腊—爪哇等弧形构造组成的大弧形构造带, 总体向西南方向凸出。由其活动引起的强烈地震, 曾导致2004年底灾难性的印度洋大海啸。唯有华南地区发育着向西北凸出的“蘑菇云状”弧形构造群, 台湾则出现指向内陆的弧形构造, 在平面图案上恰似凹下的花芯。这显然是受到台湾岛东侧向东陡倾的洋陆边界断裂制约, 这里的陆壳表层主体是向NW方向运动的。与此同时, 自北向南发育有:①五原—北京—渤海—九州[9]; ②昆仑—渭河—鄱阳—台湾北侧[16]; ③南岭—大埔—东山—台湾南侧; ④右江—民都洛海峡和⑤红河—南海西侧等5条NW向(NWW—近SN)走滑断裂带(见图), 与上述弧形构造群组成5个大规模剪切-推覆构造系统。除华南部分地区外, 总体显示了东亚大陆向东南以至西南之扩张。

2. 陆壳表层岩石形变及其发展演变的探讨

探寻构造形变发展历程是一个比较困难的课题。区域性构造不整合、大规模岩浆活动与变质作用、海陆变迁或盆地兴衰及环境剧变都是重要标志, 但最直接的仍是从新到老追索岩石形变的发展历程。遥感构造解析表明, 东亚陆壳表层构造面貌是新生代地壳运动形成的, 而且迄今还在进行。现代弧形山系代表着推覆构造岩片前缘的挤压褶皱逆冲推覆构造带, 常造成地壳加厚山体隆升, 多伴有不同程度的岩浆-变质作用遗迹, 可视为新生代造山带; 其后方则伴有拉张伸展、地壳减薄的盆地或低地(包括高原), 有相应的沉积建造形成。盆山耦合, 挤压与拉张共生, 推覆与伸展构造并存, 应当是陆壳表层构造变形的综合特征, 而且会在岩石建造的形成与分布方面有所反映, 这就为探寻构造形变发展历程提供了途径。

这些情况还充分说明:陆壳表层岩石是具有弹性-黏弹性-塑性各种复杂变形表象的弹塑性体。根据遥感构造解析绘制的“东亚地区陆壳表层主要构造形像与运动方向示意图”也形象地反映了这种特征(参见附图)。深部探测资料揭示的壳内(下)低速层(可视为拆离层)为陆壳表层普遍发生过大规模水平滑动提供了地球物理依据[17~20]; 现有地学断面和地震测深剖面资料则为主要推覆-拉伸构造岩片的厘定提供了支撑[21~25]。

以太行吕梁山—鄂尔多斯推覆-拉伸构造岩片为例, 印支运动以来, 在近南北向相向挤压作用下, 前缘的五台、太行、吕梁山区就大致依次经历了层间韧性滑动、岩层褶皱、断裂、逆冲推覆、大规模拉伸及拉分断陷等多种类型的复杂变形, 有些形变作用还曾反复发生; 后方则有鄂尔多斯中生代河湖盆地和新生代山西拉分盆地及银川断陷等多种沉积作用的长期发展演变, 并形成东陡西缓的鄂尔多斯向斜构造及近东西向轻微褶皱, 其它构造变形均相对较弱。现存地质构造面貌表明, 新生代以来, 该岩片总体是向东南方运动的, 后方主要受拉伸作用影响, 西侧边沿形成NNE向银川断陷; 中部发生右行拉分作用, 形成从阳原、蔚县盆地到汾渭地堑, 呈NNE向“S”形分布的拉分断陷盆地群; 前缘则发育有北太行、南太行和嵩山—外方山等三条多重弧形挤压构造带, 属新生代造山带性质。燕山阶段, 太行—吕梁山区同属前缘挤压造山带范畴, 燕山期褶皱-破裂变形和岩浆-变质作用曾广泛发生; 后方则有鄂尔多斯中生代拉伸-沉降盆地稳定发展, 连续沉积了巨厚的碎屑岩层和富含油气煤的有机建造。这时, 在其东部紫荆关断裂带可能已有雏形, 北端早侏罗世有南大岭玄武岩喷溢; 稍后, 有中晚侏罗世巨厚的九龙山髫髻山中酸性火山岩系形成, 并沿断裂延伸至神仙山一带, 自北端开裂的NNE向断裂是山西右行拉分盆地产生的先导。三叠纪时期据北京西山研究, 古生代及其以前地层中有层间褶曲构造和韧性滑动存在, 必然伴有复式褶皱形成, 在靠近印支期成型的蒙古弧形构造前缘的岩块北部, 出现这种构造现象不足为奇, 应属前缘造山带范围, 推测在其西北侧后方为形成晋西北侏罗纪生煤盆地准备了条件。据地壳厚度资料, 岩块向东南方向是逐渐减薄的, 这可能与华北地块总体处于伸展状态有关; 从局部看, 五台、吕梁和太行山区均有所增厚, 拉分盆地地区明显减薄[26]。由此可见, 三叠纪以来, 整个岩片在形状、体积、结构、位置等方面均发生了巨大改变, 总体显示了陆壳表层向SE方向顺时针旋扭的扩张状态, 在一定程度上代表了中国北方大陆的运动趋势。由小见大, 亚洲大陆何尝不是一个形状、体积、结构、位置都发生过巨大变化的大陆。进行这方面的详细研究将有助于从新到老探寻陆壳表层的构造形变发展历程及其与沉积建造、岩浆活动之间的控制关系。

3. 有关东亚大陆构造的一些认识与应用前景

主要认识:通过遥感构造解析研究, 可以得出如下一些主要认识:

1.现今构造面貌是新生代以来喜山运动产物, 这一过程尚在进行中;

2.陆壳表层中生代以来沿着壳内(下)低速-低阻而温度较高的拆离层曾发生广泛的大规模水平滑动和复杂的弹塑性变形及显著的移位, 推覆-拉伸构造岩片和剪切-推覆构造系统是它们的重要表现形式;

3.区内存在大量弧形构造, 它们呈鳞片状分布, 是不同级别、不同层次推覆构造岩片前缘逆冲构造带的反映, 后方多有盆地相伴。受壳下滑脱面控制的推覆构造岩片属高级构造, 涉及深度较大, 其前缘弧形构造带常形成弧形山系属新生代造山构造带, 多伴有岩浆-变质活动并使深部较老岩石出露地表, 壳层增厚现象明显; 后方则有伸展盆地伴生, 地壳减薄。

4.由于台湾地区洋壳与陆壳一道向西北方向的反向运动, 不仅在陆壳表层出现前缘直至川东、南岭的巨型推覆构造岩片(包括全部江南古老岩片和南岭花岗岩在内), 还在同一范围内形成了厚达160km以上的岩石圈块体[8]; 它很可能与青藏高原西侧帕米尔推覆构造所形成的巨厚“岩瘤”(地壳厚度在65km以上)一道[17], 犹如两颗铆钉一般, 在巨大的南北压力之下, 共同支撑着世界最高的青藏高原。

5.中生代以来强烈的地壳运动极大地改变了东亚大陆的面貌, 陆壳表层在中纬度地区的汇聚和向东南之扩张是其主要运动趋势, 华南部分地区反向运动, 台湾岛在向大陆相对靠近。如李四光教授所言, 这是一个“受了歪曲的亚洲大陆”, 正似一朵鲜花, 翻卷着弧形构造带花瓣, 向着太平洋绽放。

应用前景:遥感构造解析研究属地学基础研究范畴, 以研究陆壳表层地质构造形成和分布规律, 探寻地壳或岩石圈运动发生原因和发展过程为主要内容, 与地球科学诸多应用领域有着密切的联系。直到目前, 人类获取的各种矿产资源均来自陆壳表层, 陆壳表层结构构造决定着它们的分布与赋存状态。客观认识陆表地质结构构造, 无疑有助于寻找和开发利用以不同状态存在于地壳岩体内部的各种矿产资源(包括油气及水合物等能源物质和水资源等)。地震是地壳构造活动引发的, 更与现代地壳运动及构造活动直接相关。人类所面临的各类地质环境与地质灾害问题, 无不与地质构造问题有关; 即使是海洋与大气环境问题, 也脱不开现代地壳运动的影响。新生代时期, 东亚大陆向东南的急剧扩张, 极大地改变了西太平洋的洋陆结构, 对现代洋流系统的形成与发展有着深刻的影响。青藏高原继蒙古高原之后的急剧升起, 形成南北对峙之势, 作为大气活动的下垫面, 对东亚大气环流的形成与发展有重要影响, 已经受到大气物理和气候学者们的高度重视[27]。在研究气候变化时, 需要综合考虑东亚地形地貌的形成规律与特点, 同时关注蒙古高原与青藏高原的隆起效应与东南亚弧形隆起带以及东亚大陆东侧广阔陆缘海的形成与发展。它们对东亚季风气候环境的形成、西风带行走途径、速度与强度以及西伯利亚冷空气活动状况都有不容忽视的影响。可以相信, 遥感构造解析研究, 在人类实现与资源环境协调发展过程中, 有着广阔的发展空间。

谨以此文献给李四光教授和他开创的地质力学研究及地质力学研究所。

致谢: 遥感构造解析研究始于20世纪60~70年代。本文酝酿和写作过程中参考借鉴了许多相关文献, 可以说, 这是一批地质工作者数十年努力获得的集体研究成果。笔者与地质力学研究所郑达兴、陈佳木、孙立倩、王连庆、乔子江、徐刚等长期合作, 并与北京国土资源遥感公司王尧、中国地质大学张维杰、航空遥感中心研究所刘刚等同仁进行过合作研究, 在此一并致谢。 -

[1] 李四光.受了歪曲的亚洲大陆[J].地质论评, 1951, 16(1):1~5. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.1951.01.001 [2] 中国地质科学院地质力学研究所主编.1: 250万中华人民共和国及其毗邻海区构造体系图.北京:地图出版社, 1984. [3] 地质矿产部地质力学研究所.中国分省构造体系研究文集.第1辑[M].北京:地质出版社, 1985. [4] 地质矿产部地质力学研究所.中国分省构造体系研究文集.第2辑[M].北京:地质出版社, 1985. [5] 李述靖, 张维杰, 等.蒙古弧地质构造特征及形成演化概论[M].北京:地质出版社, 1998. [6] 李述靖. 中国云南兰坪—思茅喜马拉雅期褶皱带构造特征及其形成机制和构造意义[M]. 中国地质科学院地质力学研究所所刊(16). 北京: 地质出版社, 1995, 1~12. [7] 程浴淇主编.中国区域地质概论[M].北京:地质出版社, 1994. [8] 马杏垣, 等.中国及邻近海域岩石圈动力学图.北京:地质出版社, 1986. [9] 马杏垣, 等.中国岩石圈动力学纲要[M].北京:地质出版社, 1987. [10] 中国地质调查局成都地质矿产研究所.1: 150万青藏高原及邻区地质图.成都:成都地图出版社, 2004. [11] 李述靖, 郑达兴.遥感构造解析与地壳表层结构构造型式[J].地质力学学报, 2006, 12(3):279~286. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2006.03.001 [12] 刘刚, 李述靖, 赵福岳, 等.阿尔金—康西瓦剪切—推覆系统和帕米尔推覆构造的遥感解析[J].地球学报, 2006, 27(1):25~29. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2006.01.003 [13] 阿尔金活动断裂带课题组.阿尔金活动断裂带[M].北京:地震出版社, 1992. [14] 王小凤, 等.郯庐断裂带[M].北京:地质出版社, 2000. [15] 孙武城, 徐杰, 杨平恩, 等.上海奉贤至内蒙古阿拉善左旗地学断面[M].北京:地震出版社, 1991. [16] 王连庆, 徐刚.青藏铁路格尔木—唐古拉山口段主要线性构造ETM影像特征[J].地球学报, 2002, 23(4):349 ~352. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2002.04.011 [17] 崔作舟, 等.青藏高原速度结构和深部构造[M].北京:地质出版社, 1992. [18] 张中杰, 等.中国大陆地球深部结构与动力学研究[M].北京:科学出版社, 2004. [19] 杨文采, 等.苏鲁大别造山带地球物理与壳幔作用[M].北京:地质出版社, 2005. [20] 朱介寿, 等.中国华南及东海地区岩石圈三维结构及演化[M].北京:地质出版社, 2005. [21] 高锐, 肖序常, 等.新疆地学断面深地震反射剖面揭示的西昆仑—塔里木结合带岩石圈结构[J].地球学报, 2001, 22(6):547~552. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2001.06.013 [22] 马杏垣, 刘昌铨, 刘国栋.江苏响水至内蒙古满多拉地学断面[M].北京:地质出版社, 1991. [23] 卢造勋, 夏怀宽.内蒙古东乌穆沁旗—辽宁东沟地学断面[J].地球物理学报, 1993, 36(6):765~772. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1993.06.008 [24] 袁学城主编.阿尔泰~台湾地学断面论文集[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997. [25] 崔作舟, 李秋生, 孟令顺, 等.格尔木—额齐纳旗岩石圈结构与深部构造[M].北京:地质出版社, 1999. [26] 马杏垣, 等.中国岩石圈动力学地图集[M].北京:中国地图出版社, 1989. [27] 郑度, 等.青藏高原隆升与环境效应[M].北京:科学出版社, 2004. -

下载:

下载:

下载:

下载: