LATE QUATERARY NEOTECTONIC MOVEMENT OF THE JIAYUGUAN FAULT

-

摘要: 嘉峪关活动断裂位于嘉峪关市, 是与河西走廊中3个斜向隆起之一的嘉峪关-文殊山隆起密切相关的活动断裂, 也是祁连山北缘-河西走廊活动断裂体系的组成部分。该断裂走向320°, 呈线状延伸; 断裂切错前白垩系、白垩系、新近系和上更新统; 在剖面上断裂表现为南西盘上升、北东盘下降, 平面上表现为明显的右行走滑运动。晚更新世晚期~全新世存在5期明显的新构造活动, 分别发生于距今稍大于4.3ka、稍大于12.9ka、20.0~23.2ka、35.5~45ka和稍大于58.1ka。断裂粘滑活动为主, 并具明显古地震特点。Abstract: The Jiayuguan active fault is situated near Jiayuguan City.It is closely related to the Jiayuguan-Wenshushan uplift (which is one of the three uplifts in the Hexi Corridor:the JiayuguanWenshushan uplift in the western part of the Hexi Corridor, Yumushan uplift in the central part of the Hexi Corridor and Dahuangshan uplift in the eastern part of the Hexi Corridor)and is also a component part of the northern Qilian marginal-Hexi Corridor active fault system.The fault strikes N320°W and extends linearly for 20 km.It cuts the pre-Cretaceous, Cretaceous, Neogene and upper Pleistocene.In section, the southwestern block of the fault moves up, while the northeastern block moves down; in plan, it is marked by apparent right-lateral strike-slip motion.Five phases of neotectonic movement took place along the Jiayuguan fault during the latest Pleistocene to Holocene, i.e.at 4.3-4.5, 12.9-14.0, 20.0-23.2, 35.5-45 and 58.1 ka BP.The faulting was dominated by stick-slip movement and shows the distinctive characteristics of paleoearthquakes.

-

Key words:

- neotectonic movement /

- late Quaterary /

- right-lateral strike-slip motion /

- Jiayuguan fault /

- Gansu

-

河西走廊地处青藏高原东北缘, 是我国新构造活动非常强烈的地区之一[1], 包括阿尔金断裂带和祁连山北缘断裂带的青藏高原北缘、东北缘地区的新生代构造变形、构造转换及扩展机制是最近十多年来国内国际研究的热点。对阿尔金断裂带和祁连山北缘断裂的新生代构造活动已经开展了相当多的研究, 并取得重要进展。而对河西走廊盆地内次级隆起及相关断裂的研究则少许多, 向宏发等[2]和虢顺民[3]较早对玉门-嘉峪关地区的活动断裂进行了初步研究; 较系统的研究只在近几年才陆续出现, 闵伟等[4]和陈文彬等[5]开展了酒西盆地古地震事件研究, 陈柏林等[6, 7]对酒西盆地内的阴洼山断裂和新民堡断裂的新构造活动进行了研究, 但是专门针对嘉峪关断裂新构造活动的研究仍然很少。

嘉峪关活动断裂位于嘉峪关市, 20世纪70年代的1/20万区域地质调查发现且命名。沿该断裂前白垩系、白垩系、新近系和上更新统与全新统沉积物呈断裂接触关系, 并认为断裂具有逆冲兼右行的活动特征, 活动时代为第四纪中晚期。

本文作者在前人基础上, 通过对嘉峪关断裂比较详细的地质剖面研究, 结合年代学测定, 探讨嘉峪关断裂晚第四纪的新构造活动特征。嘉峪关断裂新构造活动特点的研究, 对于深入认识祁连山北缘-河西走廊活动断裂发展发育模式和该地区地震危险性的分析均具有重要意义。

1. 区域构造背景

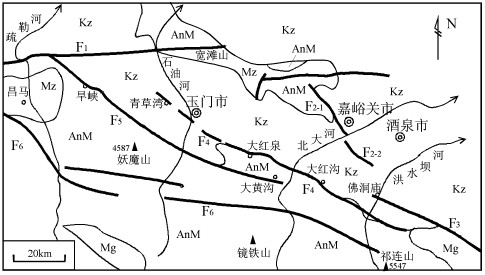

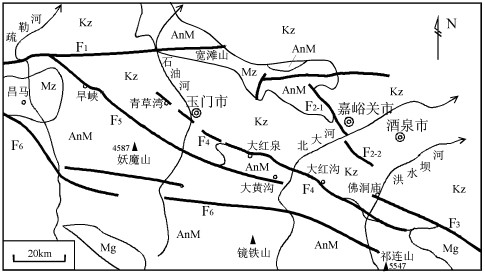

由于印度板块自晚中生代以来持续向北的推挤作用, 导致阿尔金断裂带的巨大左行走滑、祁连山北缘断裂带向北的巨大逆冲和龙首山南缘断裂向南的逆冲, 并形成河西走廊压陷盆地, 新生代沉积达3500~4000m, 其中第四纪沉积超过1000m[8~9]。同时, 构造挤压作用的结果是在长800km的河西走廊中间形成3个斜向隆起并将走廊分割成4个次级盆地, 嘉峪关-文殊山隆起是最西的也是规模最小的走廊内次级隆起, 呈NW向延伸; 嘉峪关断裂位于该隆起NW段的NE侧, 是与隆起具有成生联系的活动断裂。嘉峪关断裂及其相关的嘉峪关-文殊山隆起是酒西盆地与酒东盆地的分界。

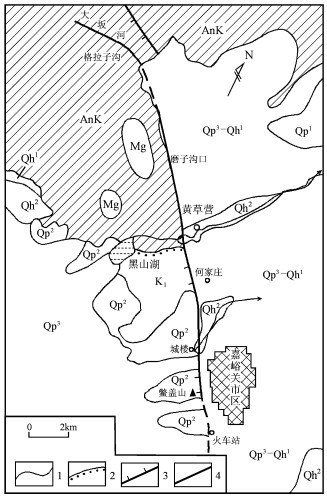

嘉峪关断裂位于酒西盆地东北缘, 盆地西北缘为阿尔金断裂, 南缘为祁连山北缘断裂带(由旱峡—大黄沟、玉门和佛洞庙—红崖子3条次级断裂呈右列式组成)和昌马断裂带(图 1)。

2. 宏观展布和地貌特征

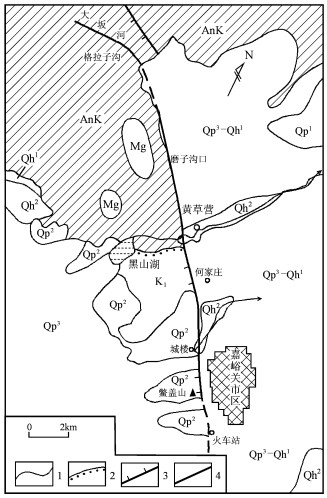

嘉峪关活动断裂位于嘉峪关市, 属于河西走廊西段走廊内斜向断裂。北端起于黑山东麓的格拉子沟—大坂河一带, 经磨子沟口、黄草营、何家庄、嘉峪关城楼、嘉峪关水泥厂, 至鳖盖山、嘉峪关火车站一带, 长20km (图 2)。

嘉峪关断裂北段(大坂河—黄草营段)地貌差异最明显, 断裂南西侧为海拔2000m以上的黑山东麓格拉子山, 最高海拔2695m, 北东侧为海拔1700~1900m的戈壁滩, 两侧相对高差可达400~600m, 断裂出露处地貌陡坎也非常明显。在黄草营—鳖盖山一带的南段, 断裂两侧地貌高差相对较小, 但该断裂成为两个不同高度台地的分界线, 断裂南西侧为海拔1700~1750m主要由中更新统构成台地, 北东侧为海拔1600~1650m嘉峪关城区和由上更新统-全新统构成的戈壁滩、庄稼地, 相对高差50~100m (照片1)。

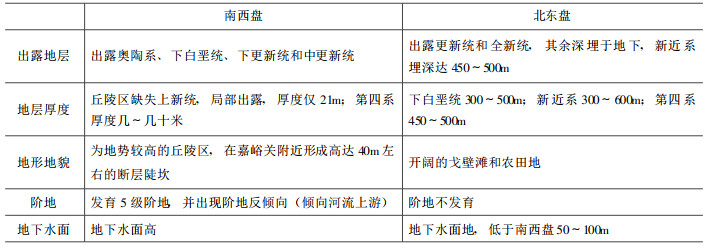

嘉峪关断裂两侧在地层出露、地层厚度、地貌类型、阶地发育状况、地下水面等诸多方面存在非常明显的差异(表 1)。嘉峪关断裂具有明显线型特征, 呈近于直线状延伸, 走向变化不大, 走向320°, 倾向SW, 倾角陡立, 但是地表剖面多见倾向NE。

表 1 嘉峪关断裂两侧地质地貌特征对比表Table 1. Geological and geomorphologic comparison between two side of the Jiayuguan active fault

3. 新构造活动依据

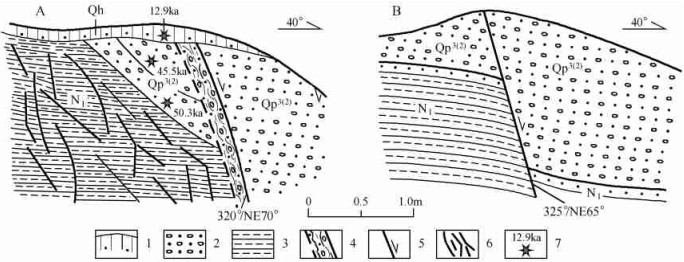

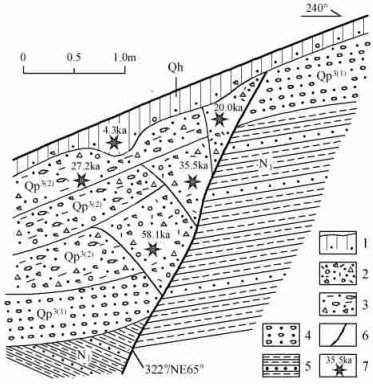

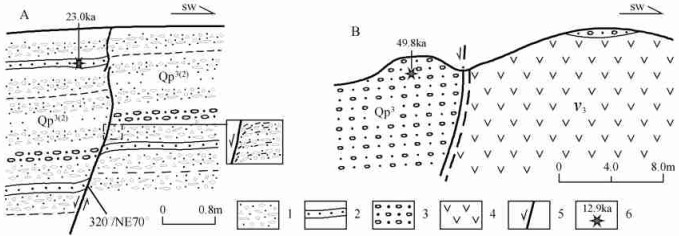

(1) XQ058剖面:位于嘉峪关水泥厂南南东700m, 剖面中可见倾向北较陡立的断裂和3个断层崩积楔(图 3)。断层产状322°/NE∠65°, 断层南西盘下部为新近系中新统桔红色泥岩夹少量砂岩, 上部为上更新统下部青灰色中-粗砾石层(Qp3(1)), 砾石以3~10cm为主; 断层北东盘最下部为中新统砖红色泥岩, 其上为上更新统青灰色下部中-粗砾石层, 上更新统底界断距1.80m。断层北东砾石层之上发育3层坡冲积砂砾夹再生粘土层, 最上层坡积物热释光年龄为27.2ka; 在靠近断层面附近发育3个崩积楔, 反映了断层3次间隙性(古地震)活动(照片2), 自下向上楔状堆积物的热释光年龄依次为58.1ka、35.5ka和20.0ka, 其中最上部的楔状堆积物小于被其所断的最上层坡积物年龄, 表层被全新世中晚期(热释光年龄4.3ka)黄土夹砂砾覆盖。该剖面反映嘉峪关断层在晚更新世中期以来发生过4次明显的新构造活动, 构造活动时间在距今58.1ka、35.5ka左右和20.0ka左右和稍大于4.3ka, 在距今4.3ka以来没有发生过强烈的新构造活动, 这与沿嘉峪关断裂虽然活动断裂陡坎非常发育, 但是没有全新世晚期地震活动有关的自由面断坎的实际相吻合。该剖面中3个典型的崩积楔代表了嘉峪关活动断裂在距今60ka至20ka期间发生了3次明显的古地震活动。

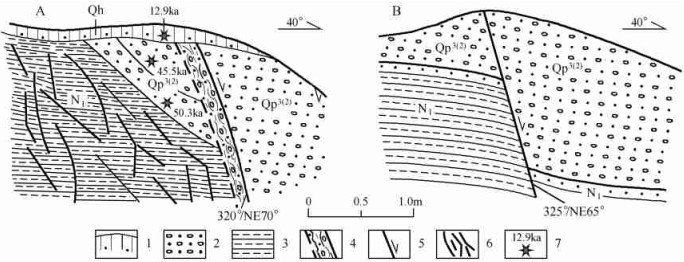

(2) XQ73剖面:位于嘉峪关水泥厂南南西200m, 剖面中可见倾向北较陡立的断裂(图 4A)。断层产状320°/NE∠75°, 断层南西盘为新近系中新统桔红色泥岩及主要由泥岩构成的断层变形带, 变形带宽大于4m, 靠近断层一侧的上部发育少量晚更新世中期的青灰色中-粗砾石层(年龄为50.3ka和45.5ka), 因为受断层作用该砾石层比较混乱; 断层北东盘为上更新统下部青灰色中-粗砾石层, 产状稳定, 向北东缓倾, 砾石层未见底; 沿脆性断层面发育宽为15~25cm的脆性破碎带, 其中砾石具有定向排列特点; 剖面顶部被晚更新世末期黄土夹砂砾层(年龄为12.9ka)覆盖。该剖面说明嘉峪关断裂在晚更新世末期发生过新构造活动, 活动时间距今12.9ka之前。

(3) XQ74剖面:位于嘉峪关水泥厂南侧400m, 剖面中可见倾向北较陡立的断裂(图 4B)。断层产状325°/NE∠65°, 断层南西盘下部为新近系中新统(N1)桔红色泥岩夹少量砂岩, 产状近水平或向北缓倾(倾角5~10°), 上部为平行不整合覆盖的上更新统青灰色中粗砾石层; 断层北东盘下部为中新统桔红色泥岩夹少量砂岩, 上部为平行不整合的上更新统青灰色中-粗砾石层, 产状向北东缓倾; 在断层面两侧砾石层的不整合面及其下泥岩中的黄白色砂岩标志层被断距离为1.6m, 断层南西盘上升、北东盘下降(图 4B)。该断距与XQ58剖面内上更新统底界断距比较接近。

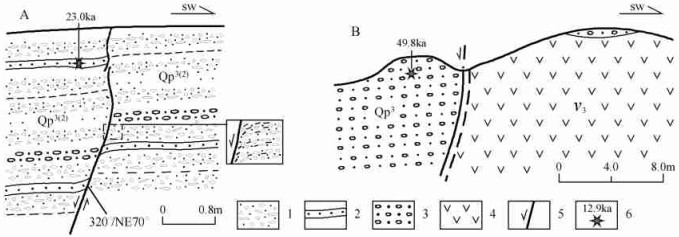

(4) XQ122剖面:位于嘉峪关断裂北段的黄草营南侧, 报国寺北东侧, 剖面中可见倾向北较陡立的断裂(图 5A)。断层产状320°/NE∠75°; 断层两侧堆积物基本一致, 为晚更新世坡积-冲洪积物, 该沉积物以碎石层为主, 碎石层中的碎石为棱角状, 属于黑山东麓快速冲积-洪积成因, 碎石粒径一般1~5cm, 少数为5~10cm, 沉积物中有少量中-细砂层和具有一定磨圆的砾石层, 往往具有标志层特点; 该剖面中断层将中-细砂层标志层正断断错40cm (图 5A), 同时在断层下盘的碎石层在接近断层面时明显被牵引定向。结合中-细砂层的热释光年龄(23.0ka), 该剖面说明断裂在距今23.0ka之后发生过明显的新构造活动, 但是由于地表已经没有明显陡坎和自由面, 也说明断裂还是已经有相当的时间了, 应该在晚更新世末-全新世早期或者还稍早一些, 很可能在距今23.0~8.0ka之间。

(5) XQ123剖面:位于嘉峪关断裂北段的黄草营南东3km, 剖面中可见向北陡倾的断裂(图 5B)。断层产状320°/NE∠75°左右, 沿断层面局部发育断层泥; 断层南西盘下部为加里东期的基性侵入岩, 风化后地表呈较深灰绿色绿帘绿泥石化蚀变岩, 局部覆盖少量上更新统砾石层; 断层北东盘为上更新统青灰色中粗砾石层(热释光年龄49.8ka), 产状向北东缓倾。该剖面说明断裂在晚更新世中期以来(距今49.8ka之后)的发生过明显的新构造活动, 但陡坎和自由面不明显, 其活动时间较应该比较早, 很可能在晚更新世后期。

4. 新构造活动力学性质

对于嘉峪关断裂的活动性质, 国家地震局地质研究所等[8]认为河西走廊西段以嘉峪关活动断裂为代表的NW向断裂具有挤压逆冲和右行走滑的活动性质。本研究认为嘉峪关断裂具有南西盘上升和右行走滑的活动性质。

(1) 断裂在剖面是不是简单的逆冲, 而是表现为南西盘上升, 北东盘下降的相对运动。在断裂东南段的鳖盖山一带、中段和北段剖面, 由于断层面为高角度向北东倾, 剖面上表现为正断; 而在嘉峪关水泥厂西北的断裂剖面[8], 断层面产状向南西陡倾, 剖面上表现为逆冲。但是都是一致的是南西盘上升, 北东盘下降。正是这种两盘相对运动特点, 从而在黑山东麓—鳖盖山一带形成十几公里长整齐的线性地貌陡坎。

(2) 从嘉峪关断裂的走向来看, 全长15km范围内, 是非常平直的, 走向变化在6°以内。从断裂的倾角来看, 不论在向南西陡倾的嘉峪关水泥厂西北的剖面, 还是在向北东倾的南东段(鳖盖山一带), 倾角都非常陡立(65°以上)。平直的走向和陡立的倾角都是走滑断裂所具有的基本特征。

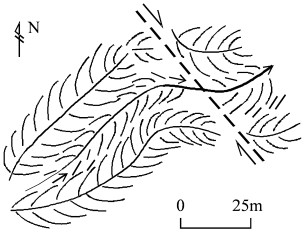

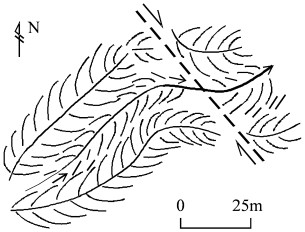

(3) 在鳖盖山北东侧小坡脚, XQ73观测点东侧的一小水沟很明显被嘉峪关断裂右行错断。该点断裂走向320°左右, 断裂南西侧为新近系中新统泥岩夹少量砂岩, 表层有少量中-晚更新世的砾石层堆积, 断裂北东侧为晚更新世的砾石层和全新世坡积-冲积物。在紧挨断裂南西侧的水沟出现明显的拐折, 自上游向下游, 水沟流向出现50°→100°→60°的变化。小水沟被切错距离约20m。同时小水沟两侧的小山脊也出现同样的拐折变化(图 6)。

(4) 从嘉峪关断裂XQ58剖面中3个典型断层崩积楔的存在说明嘉峪关断裂在距今60ka至20ka期间发生了3次明显的古地震活动。古地震事件的存在还反映出嘉峪关活动断裂的活动性质以粘滑活动为主。

所以, 嘉峪关断裂是南西盘上升、北东盘下降伴有明显右行走滑的压扭性断裂, 在晚更新世中晚期至全新世早期新构造活动强烈, 全新世中期新构造活动也非常明显, 活动性质以粘滑为主, 具有明显古地震。

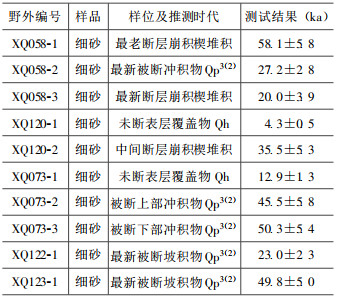

5. 新构造活动年代学

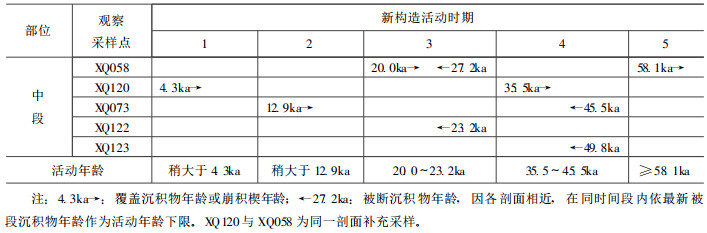

虽然单个剖面中由于断裂发生后与再覆盖之间的年龄存在一定的间隔, 有的剖面没有更新的覆盖层以限定断裂活动的时间上限, 但是将嘉峪关活动断裂各个剖面样品的热释光年龄数据(表 2)结合样品的构造部位, 一起进行分段统计, 可以发现被断和覆盖沉积物样品的年龄所反映的新构造活动时代可能存在有以下5个区段, 分别是距今稍大于4.3ka、稍大于12.9ka、20.0~23.2ka、35.5~45ka和稍大于58.1ka。而且前3组之间各相距8.5~9.0ka左右, 第3、4、5组之间相距15~20ka左右(表 3)。

表 2 嘉峪关-文殊山断裂热释光年龄测试结果表Table 2. Thermo-luminescence dating result of the samples from the Jiayuguan-Wenshushan fault 表 3 嘉峪关断裂新构造活动年龄数据分段统计表Table 3. Statistical analysis of the neo-tectonic active age of the Jiayuguan active fault

表 3 嘉峪关断裂新构造活动年龄数据分段统计表Table 3. Statistical analysis of the neo-tectonic active age of the Jiayuguan active fault

总之, 嘉峪关断裂新构造活动强烈, 晚更新世后期~全新世存在5期明显的新构造活动, 分别是距今稍大于4.3ka、稍大于12.9ka、20.0~23.2ka、35.5~45ka和稍大于58.1ka; 特别是距今23.2ka以来的晚更新世末至全新世的3期新构造活动又具较明显的等时性特点, 时间相距约8.5~9.0ka左右; 最新一期新构造活动发生在距今稍大于4.3ka全新世中期。

6. 结论与讨论

嘉峪关活动断裂位于嘉峪关市, 是与河西走廊中3个斜向隆起之一的嘉峪关-文殊山隆起密切相关的活动断裂, 是祁连山北缘-河西走廊活动断裂体系的组成部分。该断裂走向320°, 呈线状延伸; 断裂切错前白垩系、白垩系、新近系和上更新统, 在剖面上断裂表现为南西盘上升、北东盘下降, 平面上表现为明显的右行走滑运动。晚更新世后期~全新世存在5期明显的新构造活动, 分别发生于距今稍大于4.3ka、稍大于12.9ka、20.0~23.2ka、35.5~45ka和稍大于58.1ka。特别是3个典型断层崩积楔的存在说明嘉峪关断裂在距今60ka至20ka期间发生了3次明显的古地震活动。古地震事件的存在还反映出嘉峪关活动断裂的活动性质以粘滑活动为主。

对于河西走廊盆地内次级隆起和与隆起有关的斜向断裂形成的区域构造背景和动力学条件, 一般被认为是受走廊南缘断裂(祁连山北缘断裂)和走廊北缘断裂(西段金塔南山断裂、中东段龙首山南缘断裂)的左行逆冲及其派生的区域构造应力场所控制[8]。本文作者认为, 河西走廊盆地内的3个次级隆起虽有许多共同特点, 但其走向、与南北两侧隆起山系的连接关系、相关断裂的力学性质等方面存在较明显的差异, 如榆木山隆起走向290~310°, 相关的榆木山北缘断裂走向东段300~310°, 西段变化为280~290°, 甚至近EW向, 力学性质以逆冲为主, 走滑弱或不明显; 榆木山隆起南东端与祁连山主带相连。但是嘉峪关-文殊山隆起走向310~330°, 相关断裂走向为320°, 右行走滑明显, 并且隆起的北西端与走廊北侧隆起带相连。其形成应该是与局部构造应力场的差异有关。

嘉峪关-文殊山隆起和相关的嘉峪关断裂和文殊山断裂而言, 两者也存在一定的差异, 嘉峪关隆起北西端与黑山—榆树沟山隆起连在一起, 嘉峪关段断裂走滑明显, 未见反向逆冲断裂, 文殊山隆起虽然总体相连, 但却是相对孤立于戈壁滩中, 文殊山段断裂逆冲更明显, 发育反向逆冲断裂。这也受更小范围局部构造应力场控制。

对于嘉峪关断裂右行走滑活动和嘉峪关隆起形成的区域构造应力场, 作者认为这是整个青藏地块向北推挤和阿尔金断裂巨型走滑断裂东段近于端点处断裂的扩展及其引发的局部应力场造成的。正是这种应力场作用下, 嘉峪关断裂的右行和阿尔金断裂东段(宽滩山断裂)的左行, 在其交汇附近形成强烈的挤压区域, 因而, 在嘉峪关断裂北西段的南西侧, 出现黑山——榆树沟山一带的隆起; 而文殊山隆起虽然与嘉峪关断裂自北西向南东的逐步扩展(形成文殊山段断裂)有关, 但由于南西和北东两侧均非常开阔, 距主隆起带距离相对较远, 容易形成反向逆冲断裂。这一点与榆木山隆起中西段发育反向逆冲断裂(榆木山断裂)非常一致[10]。

致谢: 项目实施中得到兰州地震研究所何文贵研究员和甘肃酒泉地调队的帮助, 热释光年龄由成都理工学院核材料与核技术工程系热释光实验室唐宇雄、赖万昌测试, 在此深表谢意。 -

表 1 嘉峪关断裂两侧地质地貌特征对比表

Table 1. Geological and geomorphologic comparison between two side of the Jiayuguan active fault

表 2 嘉峪关-文殊山断裂热释光年龄测试结果表

Table 2. Thermo-luminescence dating result of the samples from the Jiayuguan-Wenshushan fault

表 3 嘉峪关断裂新构造活动年龄数据分段统计表

Table 3. Statistical analysis of the neo-tectonic active age of the Jiayuguan active fault

-

[1] 戴华光, 贾云鸿, 刘洪春, 等.青藏高原东北缘地震断层的研究[J].地质力学学报, 1995, 1 (1):38~43. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=19950106&journal_id=dzlxxb [2] 向宏发, 虢顺民. 河西走廊玉门-嘉峪关地区活动断裂的初步研究[A]. 现代地壳运动研究(5). 北京: 地震出版社, 1990, 139~145. [3] 虢顺民, 向宏发, 黄昭, 等. 祁连山-河西走廊断裂带与地震. 中法合作活断层对比研究[C]. 北京: 地震出版社, 1993, 94~102. [4] 闵伟, 张培震, 何文贵, 等.酒西盆地断层活动特征及古地震研究[J].地震地质, 2002, 24 (1):27~34. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2002.01.003 [5] 陈文彬, 刘百篪, 徐锡伟, 等.祁连山西段玉门断裂晚第四纪活动特征及相关问题的讨论[J].西北地震学报, 1999, 21 (4):389~394. doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.1999.04.008 [6] 陈柏林, 刘建民, 刘建生, 等.阴洼山断裂全新世活动特征与年代学研究[J].地震地质, 2005, 27 (2):243~251. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2005.02.007 [7] 陈柏林, 王春宇, 刘建民, 等.新民堡车站断裂新构造活动特征[J].地球学报, 2006, 27 (6):515~524. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2006.06.001 [8] 国家地震局地质研究所, 国家地震局兰州地震研究所.祁连山-河西走廊活动断裂系[M].北京:地震出版社, 1993. [9] 国家地震局阿尔金活动断裂课题组.阿尔金活动断裂带[M].北京:地震出版社, 1992. [10] 陈柏林, 刘建民, 刘建生, 等.高台车站断裂全新世活动特征[J].地质学报, 2006, 80 (4):497~507. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2006.04.004 -

下载:

下载:

下载:

下载: