LATE CARBONIFEROUS TECTONIC REGIME TRANSITION IN EAST JUNGGAR: EVIDENCE FROM A2-TYPE RHYOLITE

-

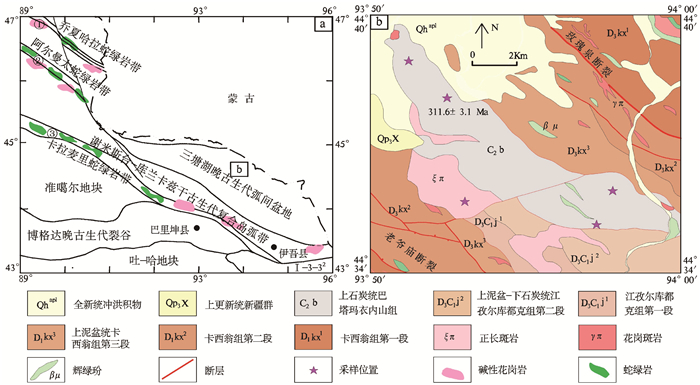

摘要: 老爷庙地区位于东准噶尔东部,是中亚造山带的重要组成部分。老爷庙流纹岩与典型A型花岗岩相似,成因类型上属A2型流纹岩,产于后碰撞环境。锆石U-Pb定年显示其形成于(311.6±3.1)Ma,属晚石炭世。综合文中数据及区域地质特征,老爷庙地区在晚石炭世已经拼贴到西伯利亚板块,进入后碰撞向板内转化的过渡期,结束了该区洋陆过渡环境。Abstract: Laoyemiao area is located in east of east Junggar, known as the important tectonic metallogenic belt of the Central Asian Orogenic Belt. Laoyemiao rhyolite is similar to the typical A-type granite, and the genetic type belongs to A2-type rhyolite, which is produced in post-collision environment. Zircon U-Pb dating shows that it was formed at (311.6±3.1)Ma in the Late Carboniferous. Based on the data and regional geological features, Laoyemiao area has been planted into the Siberian plate in the Late Carboniferous, entering the transition period from the post-collision to the intraplate transformation, and put an end to the ocean-land transition environment.

-

Key words:

- east Junggar /

- Laoyemiao /

- post-collision environment /

- A2-type rhyolite /

- Late Carboniferous

-

-

[1] 熊双才, 张征峰, 李广, 等.东准噶尔老爷庙地区碱性花岗岩锆石U-Pb定年、地球化学及其地质意义[J].地质论评, 2019, 65(1): 221-231. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzlp201901020XIONG Shuangcai, ZHANG Zhengfeng, LI Guang, et al. Zircon U-Pb dating, geochemical characteristics of alkali-granites in Laoyemiao Area, Eastern Junggar, and geological significance[J]. Geological Review, 2019, 65(1):221-231. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzlp201901020 [2] WHALEN J B, CURRIE K L, CHAPPELL B W. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1987, 95(4): 407-419. doi: 10.1007/BF00402202 [3] EBY G N. Chemical subdivision of the A-type granitoids: petrogenetic and tectonic implications[J]. Geology, 1992, 20(7): 641-644. doi: 10.1130/0091-7613(1992)020<0641:CSOTAT>2.3.CO;2 [4] PEARCE J A, HARRIS N B W, TINDLE A G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks[J]. Journal of Petrology, 1984, 25(4): 956-983. doi: 10.1093/petrology/25.4.956 [5] KING P L, WHITE A J R, CHAPPELL B W, et al. Characterization and origin of aluminous a-type granites from the Lachlan Fold Belt, southeastern Australia[J]. Journal of Petrology, 1997, 38(3): 371-391. doi: 10.1093/petroj/38.3.371 [6] 张祺, 金惟俊, 李承东, 等.再论花岗岩按照Sr-Yb的分类:标志[J].岩石学报, 2010, 26(4): 985-1015. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201004001ZHANG Qi, JIN Weijun, LI Chengdong, et al. Revisiting the new classification of granitic rocks based on whole-rock Sr and Yb contents: Index[J]. Acta Petrologica Sinica, 2010, 26(4): 985-1015. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201004001 [7] 史建杰, 陈宣华, 丁伟翠, 等.中亚造山带西准噶尔晚古生代洋陆转换与构造演化--来自晚石炭世流纹岩的证据[J].地质力学学报, 2017, 23(1): 150-160. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2017.01.011SHI Jianjie, CHEN Xuanhua, DING Weicui, et al. Late paleozoic ocean-continent transition in West Junggar, Central Asian Orogenic belt: evidence from late carboniferous rhyolites[J]. Journal of Geomechanics, 2017, 23(1): 150-160. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2017.01.011 -

下载:

下载: