THE MAIN ACTIVE FAULTS AND TECTONIC SYSTEM IN YONGSHENG AREA, NORTHWESTERN YUNNAN

-

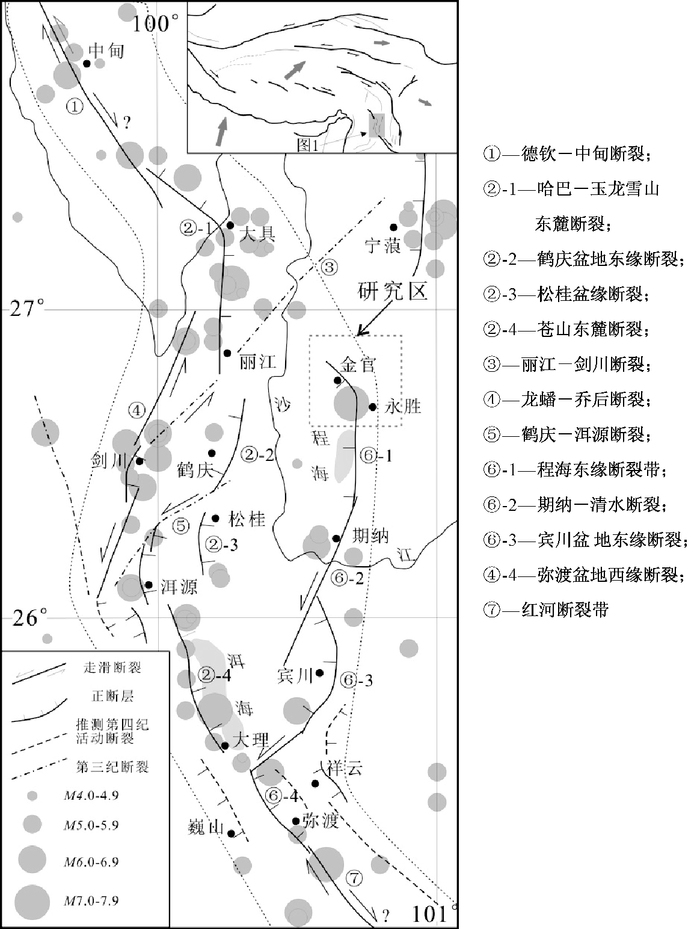

摘要: 位于滇西北断陷带东北部、程海-宾川断裂带北端的永胜地区上新世以来断裂活动强烈,构造地貌特征显著。永胜地区1:50000活动构造填图发现,区内共存在各类断裂14条。其中金官断裂(F1)、永胜断裂(F2)、木耳坪羊坪断裂(F3)三者规模最大,活动性亦远超其他断裂,属于程海-宾川断裂带的一级分支断裂,其他断裂为程海-宾川断裂的二级分支断裂。构造地貌特征、错断地质体及擦痕统计等均指示区内断裂现今主要以伸展正断活动为主,根据活动性的差异可将其分为强、较强、中等、弱、极弱5类,其中金官断裂的活动性最强,垂向活动速率可达0.20~0.26 mm/a。对永胜地区主要断裂几何学、运动学特征的研究及动力学机制的讨论可知,永胜地区主要断裂在平面上构成向东突出的弧形旋扭构造体系,在剖面上表现为张扭性断裂常见的负花状构造;程海-宾川断裂带现今活动主要是在近南北向主压应力作用下产生的近东西向的伸展正断,并因为叠加了旋扭作用而具有一定左旋走滑。永胜地区的弧形旋扭构造体系及滇西北断陷带等均是在川滇内弧带顺时针旋转及南汀河断裂、畹町断裂与理塘断裂的走滑拉分共同作用下形成的。Abstract: Yongsheng located in the northeast of Dali fault system and the north end of Chenghai-Binchuan fault zone. Faults in Yongsheng area have been strongly active since the Pliocene and with significantly tectonic geomorphology characteristics. According from 1:50000 active fault mapping, there are 14 faults in Yongcheng-Jinguan area. Jinguan Fault (F1), Yongsheng Fault (F2) and Muerping-Yangping Fault (F3) are the largest scale and with strongest activity among them. They belong to the first class branch faults of Chenghai-Binchuan fault zone, the others belong to the second class branch faults. Tectonic landform characteristic, geological bodies broken by fault and the results of striations statistics all indicate that faults in Yongsheng area normal fault activities was the predominance. According to the activity, faults in this area are divided in to five classes, including stronger, strong, medium, weak and weaker. Jinguan fault is the most active fault among them, the vertical movement rate up to 0.2~0.26 mm/a. The geometry, kinematics and dynamics features of the main faults in Yongsheng area have been discussed. The result shows that the faults in Yongsheng area make up an east protruding curved rotational shear tectonic system in the plane, and form a negative flower structure in profile which was very common among transtension fault system. The current activity of Chenghai-Binchuan fault zone is near EW extension is mainly caused by the near SN compressive stress. And it has a certain left lateral strike slip because of the superposition of the twisting action. The curved rotational shear tectonic system in Yongsheng area and the Northwest Yunnan rift zone are all form from arc belt clockwise in Sichuan-Yunnan and the strike slip puil apart process of Nandinghe fracture、Wanding fracture and Litang fracture.

-

图 1 滇西北区域活动构造简图[3]

Figure 1. Regional active structure schematic of northwest Yunnan

表 1 永胜地区主要活动断裂及其活动性

Table 1. Main active faults in Yongsheng area and their activity

断层名称 断裂编号 产状 长度/km 性质 垂向位移量/m 活动速率/(mm·a-1) 活动性分级 倾向 倾角/(°) 金官断裂 F1 W—SW 60 25 正断 1000~1300 0.20~0.26 强 永胜断裂 F2 W—SW 54 35 正断 800~850 0.16~0.17 较强 木耳坪—羊坪断裂 F3 W—SW 41 30 正断 500~600 0.10~0.12 中等 金官盆地西缘断裂 F4 E—NE - - 正断 - - 极弱 胡家村断裂 F5 W - 7 正断 60 0.012 弱 杨家村断裂 F6-1 W 67 5 正断 150 0.03 弱 F6-2 E - 1.3 正断 - - 极弱 东岩子断裂 F7-1 W - 5 正断 200 0.04 弱 F7-2 E - 2.5 正断 - - 极弱 梅家湾断裂 F8-1 W - 4.5 正断 220 0.044 弱 F8-2 E 65 4 正断 - - 极弱 洪水荡断裂 F9 W - 2 正断 - - 极弱 凉水村断裂 F10 E - - 正断 - - 极弱 小甸尾断裂 F11 W - - 正断 - - 极弱 新营村断裂 F12-1 SE - 2.5 正断 >60 >0.012 弱 F12-2 NW - 2 正断 - - 极弱 五里箐断裂 F13 W - 8 正断 200 0.04 弱 羊坪水库断裂 F14-1 W - - 正断 - - 极弱 F14-2 E - 3 正断 - - 弱 -

[1] Dewey J F, Sun Y. The tectonic evolution of the Tibetan Plateau[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences, 1988, 327(1594):379~413. doi: 10.1098/rsta.1988.0135 [2] Rowley D B. Age of initiation of collision between India and Asia:A review of stratigraphic data[J]. Earth & Planetary Science Letters, 1996, 145(1/4):1~13. http://www.oalib.com/references/16718919 [3] 吴中海, 张永双, 胡道功, 等.滇西北哈巴-玉龙雪山东麓断裂的晚第四纪正断层作用及其动力学机制探讨[J].中国科学, 2008, (11):1361~1375. doi: 10.3321/j.issn:1006-9267.2008.11.004WU Zhong-hai, ZHANG Yong-shuang, HU Dao-gong, et al. The normal faulting and its dynamic of eastern Haba-Yulong Mountains Piedmont Fault in northwest Yunnan in the Late Quaternary[J]. Science China, 2008, (11):1361~1375. doi: 10.3321/j.issn:1006-9267.2008.11.004 [4] 黄小巾, 吴中海, 李家存, 等.滇西北裂陷带的构造地貌特征与第四纪构造活动性[J].地质通报, 2014, 33(4):578~593. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD201404013.htmHUANG Xiao-jin, WU Zhong-hai, LI Jia-cun, et al. Tectonic geomorphology and Quaternary tectonic activity in the northwest Yunnan rift zone[J]. Geological Bulletin of China, 2014, 33(4):578~593. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD201404013.htm [5] 罗睿洁, 吴中海, 黄小龙, 等.滇西北宾川地区主要活动断裂及其活动构造体系[J].地质通报, 2015, 34(1):155~170. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD201501013.htmLUO Rui-jie, WU Zhong-hai, HUANG Xiao-long, et al. The main active faults and the active tectonic system of Binchuan area, northwestern Yunnan[J]. Geological Bulletin of China, 2015, 34(1):155~170. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD201501013.htm [6] 吴大宁, 邓起东. 滇西北裂陷区的基本特征及其形成机制[C]//国家地震局地质研究所. 现代地壳运动研究(1): 大陆裂谷与深部过程. 北京: 地震出版社, 1985: 118~132.WU Da-ning, DENG Qi-dong. The basic characteristics and its formation mechanism in the northwest Yunnan rift zone[C]//Institute of Geology, China Earthquake Administration. Contemporary crustal movement research (1):Continebtal rift and deep process. Beijing:Seismological Press, 1985:118~132. [7] Allen C R, Gillespie A R, Yuan H, et al. Red river and associated faults, Yunnan Province, China:Quaternary geology, slip rates, and seismic hazard[J]. Geological Society of America Bulletin, 1984, 95(6):686~700. doi: 10.1130/0016-7606(1984)95<686:RRAAFY>2.0.CO;2 [8] 刘光勋, 李方全, 李桂荣.我国滇西北地震活动区的活动构造与应力状态[J].地震地质, 1986, 8(1):1~10. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ198601000.htmLIU Guang-xun, LI Fang-quan, LI Gui-rong. Active tectonics and state of stress in seismic region of north-west Yunnan Province, China[J]. Seismology and Geology, 1986, 8(1):1~14. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ198601000.htm [9] 虢顺民, 向宏发, 计凤桔, 等.红河断裂带第四纪右旋走滑与尾端拉张转换关系研究[J].地震地质, 1996, 18(4):301~309. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ604.001.htmGUO Shun-min, XIANG Hong-fa, JI Feng-ju, et al. A study on the relation between Qearternary right-lateral slip and tip extension along the Honghe Fault[J]. Seismology and Geology, 1996, (4):301~309. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ604.001.htm [10] Wang E, Burchfiel B C, Royden L H, et al. Late Cenozoic Xianshuihe-Xiaojiang, Red River, and Dali fault systems of southwestern Sichuan and central Yunnan, China[J]. Geological Society of America, 1998, 327:1~108. http://www.worldcat.org/title/late-cenozoic-xianshuihe-xiaojiang-red-river-and-dali-fault-systems-of-southwestern-sichuan-and-central-yunnan-china/oclc/488828647 [11] 徐锡伟, 闻学泽, 郑荣章, 等.川滇地区活动块体最新构造变动样式及其动力来源[J].中国科学:D辑, 2003, 33(z1):151~162. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK2003S1016.htmXU Xi-wei WEN Xue-ze, ZHENG Rong-zhang, et al. Activity block tectonic changes in new style and dynamic origin in Sichuan and Yunnan[J]. Science in China:Series D, 2003, 33(z1):151~162. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK2003S1016.htm [12] Fan Chun, Wang Gang, Wang Shifeng, et al. Structural interpretation of extensional deformation along the Dali fault system, southeastern margin of the Tibetan Plateau[J]. International Geology Review, 2006, 48(4):287~310. doi: 10.2747/0020-6814.48.4.287 [13] 张受生.解析1515年永胜8级地震及其相关地区地震的年代问题[J].地震研究, 1985, (3):387~394. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ198503010.htmZHANG Shou-sheng. An analysis on the 1515 Yongsheng earthquake (M=8) and events in its related areas[J]. Journal of Seismological Research, 1985, (3):387~394. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ198503010.htm [14] 韩源.永胜地震之我见——并就某些问题与邓瑞生、韩慕康等同志商榷[J].地震研究, 1983, 6(2):123~132. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ198302000.htmHAN Yuan. My point of view on the Yongsheng earthquake:Discussing some questions with DENG Ruisheng, HAN Mukang and others[J]. Journal of Seismological Research, 1983, 6(2):123~132. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ198302000.htm [15] 虢顺民, 向宏发.1515年云南永胜地震形变带和震级讨论[J].地震研究, 1988, 17(2):153~162. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ198802004.htmGUO Shun-min, XIANG Hong-fa. Discussion on the deformation band and the 1515 Yongsheng earthquake in Yunnan Province[J]. Journal of Seismological Research, 1988, 17(2):153~162. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ198802004.htm [16] 李光容, 金德山.程海断裂带挽近期活动性研究[J].云南地质, 1990, 9(1):1~24. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNZD199001000.htmLI Guang-rong, JIN De-shan. Neoid activity on the Chenghai fracture[J]. Yunnan Geology, 1990, 9(1):1~24. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNZD199001000.htm [17] 国家地震局地质研究所, 云南省地震局, 云南省地震局. 滇西北地区活动断裂[M]. 北京: 地震出版社, 1990.Geological Research Institute of the State Seismological Bureau, Seismological Bureau of Yunnan Province. Active fault in the northwest of Yunnan Province[M]. Beijing:Seismological Press, 1990. [18] 俞维贤, 王彬, 毛燕, 等.程海断裂带断层泥中石英碎砾表面SEM特征及断层活动状态的分析[J].中国地震, 2004, 20(4):347~352. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD200404003.htmYU Wei-xian, WANG Bin, MAO Yan, et al. The SEM characteristics of the surface of quartz grains in the gouge of Chenghai fault and evaluation of its activity[J]. Earthquake Research in China, 2004, 20(4):347~352. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD200404003.htm [19] 王晋南, 皇甫岗.程海断裂尾端侧向迁移与地震的相关性[J].地震研究, 1992, 15(2):180~185. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ199202005.htmWANG Jin-nan, HUANGPU Gang. Correlation between the lateral migration and seismicity at the ends of Chenghai fault zone[J]. Journal of Seismological Research, 1992, 15(2):180~185. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ199202005.htm [20] Tapponnier P, Peltzer G, Armijo R. On the mechanics of the collision between India and Asia[J]. Geological Society London Special Publications, 1986, 19(1):113~157. doi: 10.1144/GSL.SP.1986.019.01.07 [21] 云南省地质矿产局. 云南省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1990.Bureau of Geology and Mineral Resources of Yunnan Province. Regional geology of Yunnan Province, China[M]. Beijing:Geological Publishing House, 1990. [22] 邓起东, 张裕明, 许桂林, 等.中国构造应力场特征及其与板块运动的关系[J].地震地质, 1979, 1(1):11~22. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ197901003.htmDENG Qi-dong, ZHANG Yu-ming, XU Gui-lin, et al. On the tectonic stress field in China and its relation to plate movement[J]. Seismology and Geology, 1979, 1(1):11~22. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ197901003.htm [23] 冉勇康, 李祥根.滇西北新构造运动时期构造应力场变化特征的探讨[J].西北地震学报, 1987, 9(3):84~91. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZBDZ198703012.htmRAN Yong-kang, LI Xiang-gen. The evolution fo the tectonic stress field in Northwest Yunnan During Neotectonic period[J]. Northwestern Seismological Journal, 1987, 9(3):84~91. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZBDZ198703012.htm [24] 崔效锋, 谢富仁.利用震源机制解对中国西南及邻区进行应力分区的初步研究[J].地震学报, 1999, 21(5):513~522. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB199905007.htmCUI Xiao-feng, XIE Fu-ren. A preliminary study of the stress partitioning in the southwest China and its adjacent regions by focal mechanism solutions[J]. Acta Seismologica Sinica, 1999, 21(5):513~522. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB199905007.htm [25] 韩竹军, 向宏发, 虢顺民.滇西北丽江盆地北部区第四纪时期的左旋剪切拉张[J].科学通报, 2005, 50(4):356~362. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB200504009.htmHAN Zhu-jun, XIANG Hong-fa, GUO Shun-min. Left lateral shear tension in the northern Lijiang basin, northwest of Yunnan Province[J]. Chinese Science Bulletin, 2005, 50(4):356~362. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB200504009.htm [26] 吴中海, 龙长兴, 范桃园, 等.青藏高原东南缘弧形旋扭活动构造体系及其动力学特征与机制[J].地质通报, 2015, (1):1~31. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD201501002.htmWU Zhong-hai, LONG Chang-xing, FAN Tao-yuan, et al. The arc rotational-shear active tectonic system on the southeastern margin of Tibetan Plateau and its dynamic characteristics and mechanism[J]. Geological Bulletin of China, 2015, 34(1):1~31. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZQYD201501002.htm -

下载:

下载: