MINERALIZATION ZONATION OF MASSIVE SULFIDE DEPOSIT IN THE CHENGMENSHAN OREFIELD, JIANGXI PROVINCE, CHINA

-

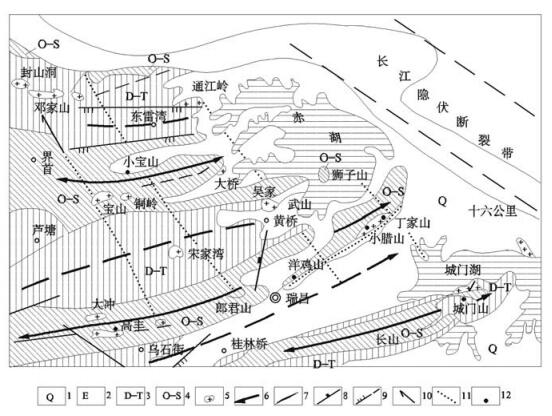

摘要: 通过城门山矿田矿床地质、矿体走向及倾向上的厚度及品位变化情况总结其矿化特征,根据成矿温度及地球化学成矿条件研究该矿体矿化富集规律的控制因素,并从矿化特征方面佐证讨论该类矿床的成因及外围找矿方向。研究表明,矿体矿化沿水平及垂向上均具有分带特征,大致表现为沿热液中心向外为Mo、Cu、Zn、Pb、Ag、Au元素的分带,从地表向下为TFe、Au、Ag、Pb、Zn、Cu元素的分带。除此之外,矿化还具有差异特征,表现为走向上矿体两端发育的不一致性、倾向上的局部豆荚状发育特征。本次工作厘定的分带性及差异性分别佐证了矿床的热液成因与沉积成因,并预测外围具有较好的多金属找矿前景,且东段好于西段。Abstract: Chengmenshan ore field is located in the middle part of Middle-Lower Yangtze River Cu-Fe mineralization belt, China. It is a large comprehensive ore field with enriched in ore-forming elements of Cu, S, Pb, Zn, Mo, Au, Ag and Fe. The deposit is a trinity of massive sulfide-type, skarn-type and porphyry-type. Massive sulfide-type ore body is the largest one in the Chengmenshan ore field, and it accounted for 57% of total copper resources. Based on the investigation on geological characteristics, thickness and grade changes of ore body along the strike and tendency, it summarized the features of mineralization. It studied and discussed the controlling factors of mineralization enrichment about ore-forming temperature and geochemistry, genesis of mineral deposit, prospecting direction of the mine periphery. The mineralization of the orebody has zonality both horizontal and vertical direction. It roughly shows Mo, Cu, Zn, Pb, Ag, Au element mineralization zonality from hydrothermal center to outside, and TFe, Au, Ag, Pb, Zn, Cu element mineralization zonality from surface to down. In addition, the mineralization is different. It display inconformity both the ends of the orebody along the strike and leguminous shape along the tendency. In this paper, the zonality and difference mineralization identified the hydrothermal genesis and sedimentary origin respectively. It has preferable exploration prospect outside the orefield, especially the eastern periphery of mine.

-

Key words:

- trinity /

- massive sulfide /

- mineralization zonality /

- geochemistry /

- Chengmenshan copper mine

-

-

[1] 黄恩邦, 张廼堂, 罗钊生.城门山—武山铜矿床成因[J].矿床地质, 1990, 9(4):291~300. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KCDZ199004000.htm [2] 王忠玲.江西城门山块状硫化物矿床地质特征及成因研究[J].地质找矿论丛, 1991, (3):47~57. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZZK199101004.htm [3] 吴良士.江西九瑞地区两种岩浆侵位类型及其成矿规律[J].矿床地质, 1998, 17(1):36~46. [4] 蒋少涌, 孙岩, 孙明志, 等.长江中下游成矿带九瑞矿集区叠合断裂系统和叠加成矿作用[J].岩石学报, 2010, 26(9):2751~2767. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201009020.htm [5] 胡文瑄, 顾连兴, 徐克勤, 等.论华南块状硫化物矿床成矿规律与找矿方向[J].地质论评, 1994, 40(6):513~519. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP199406005.htm [6] 孔凡斌, 蒋少涌, 徐耀明, 等.江西武山铜矿床海底喷流与岩浆热液叠加成矿作用:控矿地质条件、矿石结构构造与矿床地球化学制约[J].岩石学报, 2012, 28(12):3929~3937. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201212011.htm [7] 罗建安, 杨国才.江西城门山铜矿地质特征及矿床成因[J].矿产与地质, 2007, (3):284~288. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KCYD200703013.htm [8] 张大任.九瑞地区层控块状硫化物型铜矿床的改造与叠加[J].中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊, 1990, 11(4):67~78. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HSDZ199004009.htm [9] 吕古贤, 曹钟清, 郭涛, 等.长江中下游中生代构造岩相体系分布与成矿规律——新华夏构造体系的"长江式"构造研究[J].大地构造与成矿学, 2011, (4):495~501. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK201104005.htm [10] 王文斌, 季绍新, 刑文臣, 等.江西九瑞地区含铜黄铁矿型矿床的地质特征及成因[J].中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊, 1986, 7(2):26~41. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HSDZ198602001.htm [11] 李旭辉.江西九江金鸡窝银矿床地质特征[J].江西地质, 1997, (3):20~27. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JXDZ703.003.htm [12] 赵伦山, 张本仁.地球化学[M].北京:地质出版社, 1988. [13] 李旭辉, 高任, 付斌, 等.赣北城门山铜矿床Ⅰ号矿体矿化富集规律及找矿方向研究[J].东华理工大学学报:自然科学版, 2014, 37(4):373~378. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDDZ201404004.htm -

下载:

下载: