THE FORMATION MECHANISM OF THE NIHEWAN PALRO-LAKE AND ITS RELATIONSHIP WITH LIVING ENVIRONMENT FOR EARLY ANCIENT HUMEN

-

摘要: 泥河湾盆地位于汾渭裂谷系的东北端, 是裂谷系的重要组成部分。古近纪初恒山-大同一带发育软流圈上涌柱, 导致岩浆喷发和地壳变薄, 距今25~24 Ma, 阳原-石匣一带开始沉陷形成盆地, 北侧出现伸展造山带。受到挤压作用使盆地内地壳缩短并在盆地南侧形成台地。上新世末至早更新世为盆地沉陷最盛时期, 泥河湾古湖形成。距今2.0~0.8 Ma, 该地区为温和的温带气候环境, 有的时段为亚热带气候, 同时火山喷发的火山灰和风成沉积为盆地土壤提供了丰富矿物质养分, 湖泊周边地区动植物繁盛, 为早期古人类在此栖息提供了必要的条件。该裂谷型盆地是适于早期古人类生存和发展的地区, 泥河湾盆地将是我国最有可能发现早期古人类化石的地点。Abstract: The Nihewan Basin is located at northeast end of the Fen-Wei rift valley system, and constitutes an important part of it. At the beginning of Eogene an upwelling plume of soft mantle was developed in Hengshan-Datong region. It caused thinning of the crust and magma eruption. During 25~24 Ma the crust began to subside along Yangyuan-Shixia area to form a basin, with an extensional orogen on its northern side. The compressional stress caused by shortening of the crust in the basin lead to the formation of terrace along its south side. The subsidence of the basin reached its acme during the terminal Pliocene to early Pleistocene when the Nihewan paleo-lake formed. During 2.0~0.8 Ma, the Nihewan paleo-lake saw a temperate climate intercalated with some subtropic intervals. The volcanic eruption and eolion deposits provided plentiful mineral nutrients necessary for living of animals and plants around the basin. These in turn offered the necessary living condition for early ancient humen. The Nihewan basin is a potential area to find the early ancient humen fossils.

-

Key words:

- Nihewan Basin /

- Fen-Wei Rifting /

- early ancient humen /

- living environment

-

泥河湾盆地是我国乃至中亚地区第四纪地层、第四纪哺乳动物群和古人类活动的热点研究地区, 自1923年英国地质学家巴尔博首次对其进行地质古生物调查以来[1], 经过80多年持续不断的考察、发掘和研究, 泥河湾盆地地层、古生物、古人类活动遗迹等各领域都取得了举世瞩目的成果[2-8]。尤其这里发现了许多早期古人类活动遗址, 成为研究人类起源与演化的重要证据与资料, 有关学者称之为"中国的奥杜威峡谷"。泥河湾盆地之所以成为孕育早期古人类的摇篮, 曾经是早期古人类长期活动的场所, 除了当时这里的气候条件外, 构造运动使其出现盆地与湖泊环境是重要的因素。近年来, 许多大地构造学家研究和论述了"汾渭裂谷系"的形成机制与发育历史[9, 10], 泥河湾盆地位于裂谷系东北端, 是裂谷系的重要组成部分。因此, 汾渭裂谷系的研究为深入探讨早期古人类生存环境提供了重要的理论基础。本文尝试从板块构造理论的角度讨论泥河湾盆地的形成机制, 结合全球气候变化特征, 探讨该地区早期古人类的生存环境及其对早期古人类发展、进化的意义。这个科学问题涉及许多相互关联的控制因素和不同领域的基础理论, 讨论只能是初步的, 偏差和谬误之处在所难免, 希望有关学者惠予指正。

1. 地貌特征与活动断层

汾渭裂谷系位于华北板块中心部位, 南西-北东向延伸, 南起渭河盆地, 沿北东方向依次为运城盆地、临汾盆地、晋中盆地、滹沱河盆地、大同-桑干河盆地、延怀盆地[10]。大同-桑干河盆地的东部称为泥河湾盆地, 西起山西与河北阳原县交界的许家窑-候家窑遗址, 东至石匣以东的桑干河峡谷, 北界熊耳山、南界六棱山和凤凰山。第四纪早、中期泥河湾盆地发育较广阔的湖泊, 向西可延至大同、朔县一带, 称之为泥可湾古湖[11]。它发育了厚层的河湖相沉积, 称为泥河湾层, 其中发现许多古生物化石, 称为泥河湾动物群, 同时还发现了古人类化石和一系列旧石器遗址。本文只涉及泥河湾盆地, 然而它作为汾渭裂谷系的一部分, 成因上与其有密切的联系。

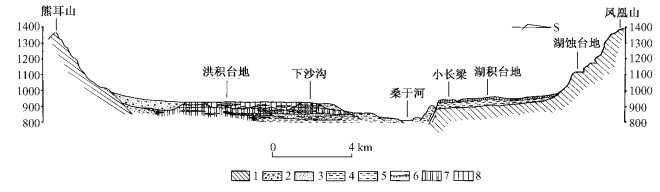

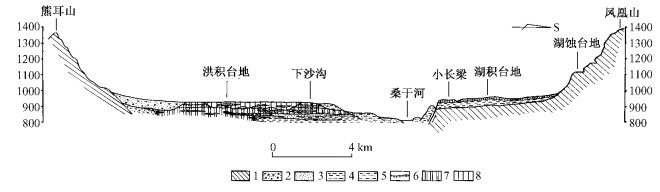

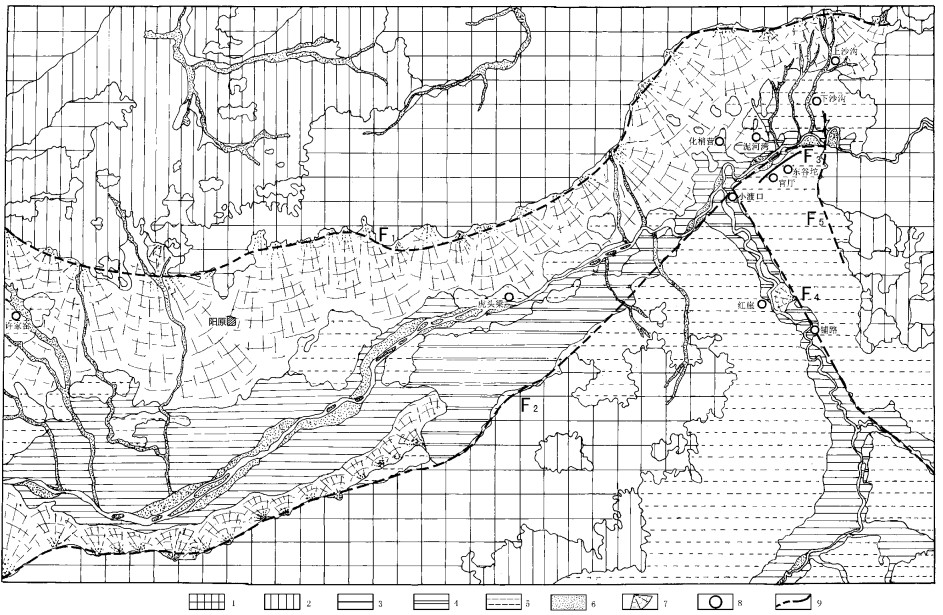

泥河湾盆地东部, 泥河湾村-大田洼一带的盆地地貌类型最具典型性, 主要由洪积台地、河流阶地和湖积台地三个地貌单元组成(见图 1)。

1.1 洪积台地

分布于桑干河左岸, 发源于熊耳山的河流与冲沟在出山后广泛发育洪积扇, 它们相互连接构成山前倾斜洪积平原。洪积扇顶部高程1100 m左右, 自山麓至桑干河边, 宽可达10 km。洪积平原前缘受桑干河切割, 形成高出河面50~90 m的陡坎。同时洪积扇被出山的河流或冲沟下切, 已成为台地。洪积台地的组成物质分为三部分:底部为河湖相沉积, 即泥河湾层; 其上为侵蚀面, 然后覆盖20~30 m厚洪积物, 主要为黄土状土夹砂砾石透镜体; 顶部为厚1~2m的马兰黄土。沉积结构表明泥河湾古湖消失后, 随之而来的是湖相沉积遭受侵蚀, 然后又堆积较厚的洪积物, 最后接受风成黄土的堆积。在大黑沟以南约1 km的冲沟东壁, 可以看到剖面下部为湖滨相砂层和砾石层, 其上覆盖黄土状土, 两者之间为假整合关系, 说明洪积台地近山的部位, 有些地方湖相沉积并未遭受侵蚀。

1.2 湖积-湖蚀台地

分布于桑干河右岸, 小渡口至大田洼一带沿桑干河出现一条较平直的陡坎, 顶部为向南延伸的平台, 高出河面150~180 m, 陡坎沿河出露河湖相沉积, 厚可达100 m多。从郝家台南侧经小长梁至油房发育一条NEE向的正断层, 断层面倾向NNW。上盘为泥河湾层, 未出露基岩。下盘底部基岩出露50~70 m, 基岩顶面平坦, 其上覆盖厚70 m多的泥河湾层, 顶部为厚5~7 m的马兰黄土。它们构成宽阔的湖积台地, 向南延伸了3~4 km后与凤凰山相接, 台地后缘高程1050 m左右。凤凰山麓保存两级古泥河湾湖形成的湖岸侵蚀阶地, 高程分别为1150~1170 m和1100~1130 m[12]。湖积台地的泥河湾层厚度变化很大, 小长梁断裂以北, 厚达140 m多, 断裂以南, 小长梁剖面泥河湾层仅厚70 m左右。随台地向南延伸, 泥河湾层逐渐薄, 并在凤凰山麓尖灭。而保存于山坡的两级古湖岩侵蚀阶地显然比出露的泥河湾层要老的多, 反映出台地形成历史的复杂性。

虎头梁对岸山麓的目家窑发育较典型的湖蚀台地, 高程分别为1150~1170 m、1100~ 1130 m、1000~1070 m。较高两级宽度仅几十米, 最低一级宽可达数百米。湖蚀台地面向盆地微倾, 坡度4~10°, 其上覆盖不厚的砾石层或砂层, 含有锥实、平卷螺和蚬化石, 砾石磨园度、扁平度均很高, 说明它们为湖滨沉积[12]。

总之, 泥河湾盆地湖积与湖蚀台地主要分布于桑干河右岸, 六棱山和凤凰山山麓地带。

1.3 河流阶地

桑干河为穿过泥河湾盆地的最大河流, 壶流河来自蔚县盆地, 于小渡口注入桑干河。桑干河发育三级阶地。Ⅰ级阶地高10 m, 为堆积阶地。Ⅱ级阶地和Ⅲ级阶地为基座阶地, 分别高30 m和45~55 m, 基座由泥河湾层组成, Ⅲ级阶地沉积中发现旧石器遗址以及披毛犀和驼鸟蛋片化石, 时代为晚更新世。

1.4 山地地貌

盆地北侧为熊耳山, 高1800~1900 m, 最高峰2036 m。南侧为六棱山、凤凰山, 海拔1700~1800 m, 前者最高峰1857 m, 后者1426.2 m。这些山地发育两期夷平面, 高夷平面为残留的平坦山顶面, 保存有红色黏土和砾石层。其上覆汉诺坝玄武岩, 因此推测夷平面时代应早于渐新世, 可能为北台期准平原面的残留。由于后期山地不均匀抬升, 该期夷平面在山地不同地段高度变化较大, 高的可达1700~1800 m, 低的在1550~1650 m左右。

低夷平面分布于山前地带或形成山地河流的宽谷地形, 海拔1300 m左右, 其上堆积红色亚砂土和砾石层, 一般认为它们相当于唐县期[12], 是上新世地壳稳定时期的产物。阳原县城以北, 该时期的红黏土之上覆盖玄武岩, 应是上新世末-早更新世的火山喷发的产物。

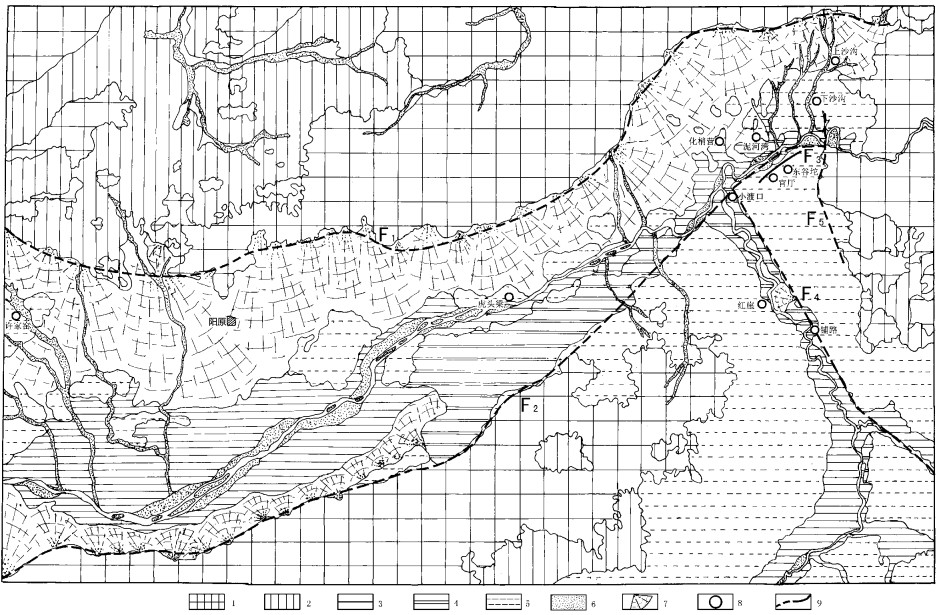

泥河湾盆地不同地貌类型的发育及其分布特征明显受几条活动断裂的控制, 根据卫星影象解译主要有以下几条活动断裂[12] (见图 1):

熊耳山南麓断裂(F1):沿熊耳山南麓NEE向延伸的正断层, 北盘上升形成陡峻的熊耳山, 南盘下沉发育洪积扇。断层成为山地与洪积扇的界线, 新洪积扇的发育表明断层近期仍在活动。

油房断裂(F2):也称桑干河断裂, 实际上它的西段位于六棱山山前, 沿山麓NE-SW向延伸。至小渡口一带, 断层位于泥河湾层形成的陡坎北侧, 东端至油房, 该断裂控制了"泥河湾陡坎"的走向。官亭小长梁北端至岑家湾约1 km, 有一条NEE向正断层, 北盘下降, 泥河湾层厚140 m多, 基岩未出露。南盘上升, 基岩出露高达70 m左右, 其上覆盖了70 m多的泥河湾层, 形成湖积台地。断层面与北盘的泥河湾层接触, 但泥河湾层没有变形或拖现象, 也未见断层角砾等后期活动迹象。该断裂应是油房断裂带中的一条次生断裂, 但它无明显活动迹象, 反映了该断裂的特殊性, 因此, 命名为小长梁断裂(F3), 需要加强对它的研究。

壶流河下游断裂(F4):从蔚县西合营至小渡口有一条NW向断裂, 它控制了壶流河下游的走向。该断裂地表出露不多, 仅在红崖、杨庄一带可见其破碎带, 卫星景象十分清晰。

凤凰山西麓断裂(F5):从和尚坪西侧经凤凰山西麓, 向南延至寺山西侧, 构成泥河湾盆地东侧的界线。它是高倾角正断层, 东盘上升为山地, 和尚坪的头道沟可见其破碎带。

总之, 熊耳山南麓断裂与小五台山北麓断裂的活动, 导至中间地块沉陷, 两侧山地抬升, 并且在断陷盆地中间出现一条隆起的地垒, 这就是泥河盆地和蔚县盆地的基本地貌格架。断裂活动强烈时期, 盆地发育湖泊, 反之湖泊萎缩甚至消亡。气候变迁引起的水文条件变化使上述过程复杂化, 构造与气候的耦合作用控制了盆地发育历史。

2. 新生代地层及其时代

泥河湾盆地发育古近纪-第四纪地层, 在华北地区具有代表性, 概述如下:

古近系砾石层:分布于熊耳山、六棱山的高夷平面上, 最厚可达5~10 m, 砾石主要为石英砂岩, 可见玛瑙和玉髓, 磨园度很高。因其上覆盖汉诺坝玄武岩, 天镇幅地质图称其为蔚县玄武岩, 时代也定为渐新世, 所以一般推测该砾石层的时代为古新世-始新世[12, 13], 可能为北台期夷平面发育时期的相关沉积。

汉诺坝玄武岩:分布于阳原附近南、北山地的高夷平面上, 玄武岩最厚可达50 m左右, 其中夹有褐煤层, 时代为渐新世[12, 13]。

新近系砾石层:出露于阳原县北山麓地带, 为一套厚60 m左右的灰色砾石层和红色黏土层, 底部砾石层厚5~10 m, 砾石成分复杂, 以石英岩为主, 含有较多的硅质灰岩、石英砂岩、页岩, 还有玄武岩砾石。含大量磨园很好的玛瑙、玉髓等。岩性特征反映它们是古近纪砾石层被剥蚀后进入该砾石层的。其中含有玄武岩砾石, 说明该砾石层形成时也剥蚀了渐新世玄武岩。该砾石层和红黏土分布于盆地边缘, 构成60~70 m高的台地, 应是盆地发育初期, 较大河流进入盆地时在盆地边缘的沉积, 其时代应晚于汉诺坝玄武岩, 推测时代为中新世-早上新世。

上新统红黏土:出露于石匣一带桑干河两岸以及红崖附近壶流河两岸, 以砖红色黏土为主, 节理发育, 干后破碎成直径3~8 cm的碎块。石匣村以东出露红黏土厚约30 m, 可见黄土和古土壤组成的旋回, 含有大量钙质结核, 显示该黏土层为风成沉积。红崖附的红黏土堆积中发现三趾马(Hipparion sp)和大唇犀(Chilotterium sp)化石, 可以确定其时代为上新世[14]。

第四纪玄武岩:分布于阳原县城以北山麓地带, 覆盖于新近纪砾石层和红黏土之上, 推测时代为早更新世。许家窑遗址以北, 可见到火山灰层夹在泥河湾层之中, 该遗址泥河湾层顶面时代约距今20 ×104 a, 所以, 火山灰层代表了中更新世火山活动。

第四系泥河湾层:指不整合于上新世红黏土之上的一套河湖相沉积, 最早在1924年为巴尔博所命名, 主要出露于泥河湾村一带桑干河右岸及壶流河两岸的湖积台地的冲沟中, 构成湖积台地的主体。桑干河左岸泥河湾层遭受侵蚀, 形成一些弧立的残丘, 如土洞、虎头梁等都属泥河湾层残丘。后来的洪积物堆积于残丘周边地区, 构成洪积平原, 其顶面与残丘顶面相差不大, 有时不易察觉(见图 2)。

泥河湾古湖在断陷盆地中发育, 湖泊呈长条形, 湖泊中心大致与现在桑干河和壶流河位置一致。泥河湾层的岩性变化较多, 湖滨地区以巨大斜层理的砂砾石层为主, 以红崖、东窑第1期袁宝印等:泥河湾古湖的形成机制及其与早期古人类生存环境的关系81子头一带最为典型, 大田洼、官亭一带也有所发育。湖中心区主要为灰绿色黏土、亚黏土, 发育薄层理, 以虎头梁地区最为典型。盆地边缘的一些地区发育夹砂砾层的棕红色黏土、亚黏土互层沉积, 它们是湖泊发育初期, 红黏土被侵蚀后再沉积的冲洪积物。

泥河湾层岩性的垂直变化也比较大, 一般在顶部为砾石层, 它们是湖泊消亡时形成的河流沉积。顶部砾石层之下黄绿色亚黏土、亚砂土为主, 反映当时湖水较浅, 还原作用较弱。中部发育厚5 m左右的砂砾层, 甚至在虎头梁一带也见到中部砾石层, 反映当时湖泊一度变为河流环境。下部以灰绿色黏土、亚黏土为主, 多数剖面灰绿色黏土层尚未见底, 湖泊边缘可见泥河湾层底部, 以河流相砂砾层为主, 有时还可见沼泽相的灰黑色亚砂土。泥河湾层的上述岩性特征反映泥河湾古湖环境变化较大, 有时湖泊消失, 出现河流环境, 有时湖泊扩展, 沉积灰绿色黏土。

晚更新世马兰黄土和洪积层:湖积台地的泥河湾层之上覆盖5~8 m厚马兰黄土, 底部可见约1 m厚古土壤层, 显示湖泊消失后, 湖相沉积之上开始堆积风成黄土。桑干河左岸在泥河湾古湖消失后, 泥河湾层被侵蚀, 同时沉积洪积物, 其时代大体相当于马兰黄土。

关于泥河湾层的时代, 在20世纪90年代之前主要根据哺乳动物化石群确定。一般认为发现泥河湾动物群的地层为早更新世, 其上部因发现肿骨鹿化石, 认为泥河湾层可延续至中更新世[15]。汤英俊等在东窑子头大南沟剖面发现东窑子头动物群, 认为其时代为上新世至早更新世初的动物群, 因此确定大南沟剖面为早更新世的地层[16, 17]。20世纪90年代之后, 开展了一系列年代地层学和磁性地层学研究, 当时确定郝家台一带泥河湾层底部已进入高斯期, 并以M G界线确定泥河湾层的底界[18]。近年来朱日祥等对泥河湾盆地的一系列剖面重新进行了磁性地层学研究, 获得了这些剖面极性柱的精细结构, 发现郝家台一带泥河湾层仅记录到奥杜威亚极性时, 尚未达到高斯期, 只有红崖剖面下部进入高斯期[19]。这一研究结果显示泥河湾动物群的时代大致在距今2.0~0.8 Ma, 与邱占祥对泥河湾动物群和欧洲维拉费朗动物群的对比研究结果一致[5]。

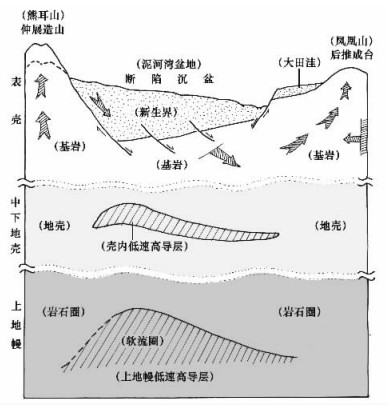

3. 泥河湾盆地的形成机制

过去泥河弯盆地的研究主要集中于哺乳动物化石群、旧石器遗址和年代地层学等领域, 从板块构造和全球变化的角度探讨盆地形成机制的研究工作比较欠缺。然而盆地形成机制对诠译古人类生存环境具有重要意义。近年来许多构造地质学家从板块构造的角度对汾渭裂谷做了深入研究, 提出了裂谷形成的盆山耦合模型[10], 但直接讨论泥河湾盆地的研究尚属缺如。本文在汾渭裂谷研究的基础上, 结合泥河湾盆地地貌特征与新生代地层, 初步探讨泥河湾盆地的形成机制。

华北板块是中国最古老的陆块, 约形成于30 ×108 a之前, 广泛出露太古界-元古界基底变质岩系。后经复杂的逆冲推覆、褶皱变形及岩浆侵入等, 至距今118~116 Ma进入广泛伸展变形时期[20]。至白垩纪晚期, 大部分地区处于长期稳定剥蚀夷平状态, 形成北台期准平原。距今66 Ma, 华北裂谷系开始快速裂陷[21]。汾渭裂谷是华北裂谷系的重要组成部分, 据地球物理研究显示, 恒山-大同及其以北地区深部有一软流圈上涌柱, 柱身直径100 km, 柱头深约50~70 km, 厚度20~25 km, 面积达4 ×104 km2。这一地区莫霍面深约40~42 km, 说明软流圈上涌柱的柱头与地壳底部十分接近。柱头岩浆直接穿插上部岩石圈和地壳, 沿裂隙喷出玄武岩[10]。阳原县以北武家山-崔家山一带高夷平面上的渐新世汉诺坝玄武岩即为最早喷发的玄武岩, 说明恒山-大山软流圈上涌柱的柱头向东延伸至阳原一带。由于软流圈不对称上涌, 在上涌较高的一侧, 其上部岩石圈之上脆性岩层首先开裂, 形成边缘铲式断裂[10]。铲式断裂下盘上升成为山地, 即所谓伸展造山, 熊耳山就是上升盘伸展造山形成的山地。下降盘出现萁状断陷, 不断下沉成为盆地, 原来的准平原解体, 这一过程发生于渐新世末中新世初, 距今24~25 Ma[21]。

造山带的上升与盆地的沉陷引起山地的侵蚀, 大量剥蚀物质充填到断陷盆地中, 物质迁移破坏了上部地壳的动态平衡。铲式断裂上盘的下滑, 导至断陷盆地中地壳缩短, 形成一组后推挤压力, 在地表推挤出高度较小的平台。后推挤压力形成的平台与盆地有一定的高差, 并被侵蚀, 不断有碎屑物质充填到盆地中部[10]。上述盆山耦合响应模型在汾渭裂谷系表现十分典型, 泥河湾盆地也是典型之一。

熊耳山南麓断裂为恒山-大同软流圈上涌柱不均匀上涌形成的铲式断裂, 泥河湾盆地为盆山耦合响应发育的箕状断陷。盆地底部的基岩因下陷而缩短, 造成向南的右推挤压力, 使六棱山和凤凰山后推成台, 山前的湖相沉积随之上升成为湖积台地或湖蚀台地。而且山麓地带早期湖蚀穴和湖蚀陡崖被抬升的最高, 得以很好保存。向上的推挤构造力在地表还诱发产生地堑式正断层系列, 在小渡过口-油房一带表现为油房断裂和小长梁断裂。小长梁断裂的断层上, 泥河湾层湖相沉积没有发生变形, 表明它是同生沉积型断裂, 凤凰山则是地垒式山地(见图 3)。

以熊耳山南麓断裂为界, 山地上升和盆地下沉是差异运动最大的地带, 山地强烈侵蚀, 大量碎屑物质进入盆地, 泥河湾古湖靠熊耳山一侧主要为浅水的湖滨地带, 山地河流输入的沉积物可以迅速掩埋动物遗骨使之成为化石, 这也是泥河湾村附近为什么保存哺乳动物化石最多的原因。

泥河湾古湖北侧由于山地剥蚀, 大量碎屑物质进入湖盆, 使古湖北缘南移, 湖水几乎没有达到过山麓地带。古湖南缘受台地上升的影响, 使基岩出露, 其上湖相沉积最厚不足100 m。因此湖泊沉积中心始终稳定在盆地中线的位置, 如东井集基岩埋深640 m, 花稍营达到523 m。[12]

火山活动是裂谷盆地的重要特征之一, 阳原县以北汉诺坝玄武岩喷发, 标志裂谷开始活动, 准平原解体, 盆地和山地的分异已经显现。大同盆地火山喷发在中更新世仍很激烈, 阳原县以北山麓地带和候家窑一带也有第四纪火山喷发。

总之, 泥河湾盆地为典型的裂谷型盆地, 软流圈上涌柱的不均匀上涌造成铲式断裂, 熊耳山伸展造山, 阳原-花稍营一带相应断陷沉盆, 大田洼一带则后推成台。这一构造模式形成的裂谷盆地中积水成湖, 湖泊和山地之间发育广阔的湖滨地带。这样的地貌条件适合各种动植物繁衍, 为古人类活动提供了必要的环境条件。

4. 泥河湾古湖发育历史及古人类生存环境

华北板块在早前寒武纪克拉通化, 古生代至中生代形成沉积盖层。白垩纪末至古近初地壳稳定, 广泛发育准平原, 熊耳山西段武家山-老庙山一带高夷平面为该准平原面的残留, 即北台期夷平面。华北地区北台期夷平面解体发生于距今24~25 Ma, 本区北台期夷平面之上覆盖渐新世汉诺坝玄武岩, 说明玄武岩喷发时准平原尚未解体, 因此本区裂谷发育基本起始于渐新世末, 盆地大致在中新世初开始出现, 中新世末已具雏形, 但尚未形成湖泊。中新世末上新世初, 地壳比较稳定, 山地河流展宽, 出现宽谷地形, 山麓剥蚀后退发育剥蚀平原。这些地貌单元即唐县期宽谷或夷平面, 它们为上新世风成沉积的堆积准备了地形条件。这个时期地形趋于合缓, 盆地中心可能尚未出现湖泊。上新世时期, 由于青藏高原的隆升和北极冰盖的扩展, 中亚地区气候干旱加剧并出现沙漠, 黄土高原广泛堆积上新世黄土。泥河湾盆地位于黄土高原东部边缘, 唐县期宽谷和山麓剥蚀平原成为风成沉积堆积的良好场所, 石匣一带桑干河两岸及红崖地区的上新世红黏土就是这些风成堆积的残留, 这个时期盆地中心已有湖泊出现。上新世晚期至更新世初, 软流圈上涌柱活动加强, 大同-阳原一带除火山再次喷发外, 盆地加速沉陷, 湖泊扩大。同时山地抬升使红黏土遭受侵蚀, 盆地边缘堆积夹砾石层的棕红色黏土, 它们是风成红黏土侵蚀后再堆积的冲洪积物, 与盆地中心的湖相黏土为同期异相沉积。

早更新世是泥河湾古湖发育最盛时期, 湖相沉积以灰绿色黏土、亚黏土为主, 湖滨砂砾石层发育, 反映当时湖水深度较大。泥河湾层中部有砂砾石层出现, 显示曾一度变为以河流沉积为主。中部砂砾石层下伏灰绿色黏土之间界线分明, 局部还有轻微侵蚀, 说明湖泊向河流环境转变的控制因素为构造运动, 并非气候变化导致的结果。上部黄绿色黏土层反映湖水变浅, 还原作用减弱。夏正楷在其中发现水下黄土, 湖相沉积的粒度变化与黄土-古土壤序列一样反映了周期性的气候旋回[22]。因此气候变化成为湖泊环境的重要控制因素, 构造运动退居其次, 说明这一阶段地壳比较稳定。顶部砾石层是古湖出口最后畅通, 湖水排干变成河流环境的产物。桑干河开始形成的时代为晚更新世初期, 大致在距今10×104 a左右[23, 24]。

晚更新世以来, 桑干河是泥河湾盆地地貌发育的主导因素, 河流间歇性下切形成三级阶地。桑干河左岸, 泥河湾层被侵蚀形成许多孤立的残丘, 后期随熊耳山抬升加剧, 山地侵蚀加强, 山前出现规模宏大的洪积扇, 它们几乎将泥河湾层残丘淹没。桑干河右岸, 湖积台地下部受基岩保护, 朔源侵蚀缓慢, 台地保存完好, 其上堆积晚更新统马兰黄土。

全球变化研究显示, 新生代早期, 从距今50 Ma以来, 全球气候阶梯性变冷; 然而距今2.6 Ma开始, 近北极太平洋海区冰筏碎屑突然增加, 反映全球气候发生一个突然冷的过程[25]。1983年周昆叔等对泥河湾盆地红崖南沟剖面的孢粉分析发现, 大致在2.5~2.0 Ma BP记录了从冷杉、云杉、松针叶林带演变为蒿、藜草原带, 再演变为针叶林带的过程, 它代表了一个气候较干冷的时期, 并称其为南沟冷期[26]。目前尚未发现这一时段内具有明确测年结果的动物群, 可能反映当时气候条件不太适宜泥河湾动物群中大部分动物的生存。袁宝印等对大道坡剖面进行过较详细的孢粉分析, 该剖面近期的磁性地层学研究显示底部只达到Olduvai极性亚时[19], 孢粉分析划出的Ⅰ带和Ⅱ带大致相当于2.0~0.8 Ma B P。Ⅰ带以阔叶树植被为主, 其中有一些典型的亚热带植物, 反映了亚热带气候环境。Ⅱ带孢粉数量和种属都比较丰富, 显示了温和的温带气候条件[18]。

泥河湾盆地新生代地层孢粉分析结果说明第四纪早期泥河湾地区曾经历了一个干冷时期为草原环境。距今2.0~0.8 Ma转变为温暖的温带气候, 有时可能达到亚热带气候条件。目前发现的泥河湾动物群、马圈沟动物群、小长梁动物群、东窑子头动物群等都生活在这个时段, 这些动物群中古生物的生存环境以温带气候为主, 或者亚热带动物夏季可以回游到这里。早期古人类在泥河湾盆地活动的时期与上述动物群生存时期相一致, 这一时段除气候条件较好外, 也正是大同-阳原地区火山活动较多、裂谷盆地发育正盛的阶段。泥河湾古湖在构造和气候条件都适宜的条件下处于扩展时期, 湖水较深, 湖滨范围扩大。除气候条件较好外, 火山喷发物质和风成黄土又为盆地土壤提供了充足的矿物质养分, 植被繁茂, 各种动物群居于此, 成为古人类的生存所需的优良食物来源。因此, 可以说裂谷型盆地的构造环境和火山活动是各种动植树物繁衍的有利条件, 从而也成为古人类的活动与生存的控制因素。如果这一思路是正确的, 那么是否可以提示我们, 裂谷盆地是早期古人类得以生存的重要构造条件, 如果确实如此, 必定意味着泥河湾盆地和汾谓裂谷系将是我国甚至东北亚最有可能发现早期古人化石的地区。

5. 结论

泥河湾盆地位于汾渭裂谷系的东北端, 具有裂谷型盆地特征。

汾渭裂谷的构造运动提供了泥河湾古湖形成的构造条件, 早更新世中、晚期气候温湿, 湖泊水文条件较好, 为古湖最盛时期。

盆地周边的灰山灰、风化物质及大气粉尘为泥河湾古湖提供了丰富的营养物质, 植被繁盛, 具有动物多样性, 为早期古人类提供了良好的生存环境。

汾渭裂谷是我国最重要的裂谷盆地, 兰田地区和泥河湾盆地都发现了早期古人类活动遗迹或化石, 说明这里是我国早期古人活动的中心地带, 应是最有可能发现早期古人类化石的地点。

-

-

[1] Barbour G B. Preliminary observation in the Kalgan Area[J].Bulletin of Geological Society of China, 1924, 3 (2):167~ 168. doi: 10.1111/j.1755-6724.1924.mp3002009.x/full [2] Barbour G B. The deposits of the Sankanho Valley[J].Bulletin of Geological Society of China, 1925, 4 (1):53~55. [3] Barbour G B, Licent E, Teilhard de Chardin P.Geological study of the deposits of the Sangkanho basin[J].Bulletin of Geological Society of China, 1926, 5 (2~4):263~278. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000376379 [4] Teilhard de Chardin P, Piveteau J.Les mammifè res fossils de Nihowan(Chine)[J].Annales de Paldontologic, 1930, 19:1~ 154. [5] 邱占祥.泥河湾哺乳动物群与中国第四系下限[J].第四纪研究, 2000, 20 (2):142~154. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2000.02.004QIU Zhan-xiang. Nihewan fauna and Q N boundary in China[J]. Quaternary Sciences, 2000, 20(2):142~154. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2000.02.004 [6] 谢飞.泥河湾[M].北京:文物出版社, 2006.1~142.XIE Fei.The Nihewan Basin[M].Beijing:Cultural Relics Publishing House, 2006.1~142 [7] 谢飞, 李琚, 刘连强.泥河湾旧石器文化[M].石家庄:花山文艺出版社, 2006.1~278.XIE Fei, LI Ju, LIU Lian-qiang. Palaeolithic archeology in the Nihewan Basin[M]. Shijiazhuang:Huashan Literature and Arts Publishing House, 2006.1~278. [8] Zhu R X, Potts R, Xie F, et al. New evidence on the earliest human presence at high northern latitudes in northeast Asia[J]. Nature, 2004, 431:559~562. doi: 10.1038/nature02829 [9] 严新民, 白新峰.汾渭裂谷新论[J].陕西地质科技情报, 1991, 2:1~6. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000005418036YAN Xin-min, BAI Xin-feng. New views on the Fenwei Rift[J]. Shannxi Geological Science and Technology Information, 1991, 2:1~6. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000005418036 [10] 邢作云, 赵斌, 涂美义, 等.汾渭裂谷系与造山带耦合关系及其形成机制研究[J].地学前缘, 2005, 12 (2): 247~262. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2005.02.027XING Zuo-yun, ZHAO Bin, TU Mei-yi, et al.The formation of the Fenwei rift valley[J].Earth Science Frontiers, 2005, 12 (2):247~262. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2005.02.027 [11] 卫奇. 大同湖——雁北历史上的一个湖泊[A]. 见: 卫奇, 谢飞. 泥河湾研究论文选[C]. 北京: 文物出版社, 1989. 537~541.WEI Qi. The Datong Lake: A lake in Yanbei history[A]. In: WEI Qi, XIE Fei (Eds.). Research symposium on Nihewan [C]. Beijing: Antiquity Press, 1989. 537~541. [12] 王乃梁, 杨景春, 夏正楷, 等.山西地堑系新生代沉积与构造地貌[M].北京:科学出版社, 1996.1~72.WANG Nai-liang, YANG Jing-chun, XIA Zheng-kai, et al. Cenozoic deposition and tectonic landform of the Shanxi graben system [M].Beijing:Science Press, 1996. 1~72. [13] 河北省建设局地质勘探总队.天镇幅地质图[M].五四三印刷厂, 1970. [14] 黄万波, 汤英俊.泥河湾盆地晚新生代几个地层剖面的观察[J].古脊椎动物与古人类, 1974, 12 (2):99~110. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000643429HUANG Wan-bo, TANG Ying-jun.Observation on the Late Cenozoic of Nihewan Basin[J].Vertebrata PalAsiatica, 1974, 12 (2):99~110. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000643429 [15] 杨景春.大同盆地东部地貌第四纪地质[J].北京大学学报(自然科学版), 1961, (1):87~100. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000005147351YANG Jing-chun. Quaternary landform geology in eastern Datong Basin[J].Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis, 1961, (1):87~100. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000005147351 [16] 汤英俊.河北蔚县早更新世哺乳动物化石及其在地层划分上的意义[J].古脊椎动物与古人类, 1980, 18 (4): 314~323. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000643692TANG Ying-jun.Note on a small collection of Early Pleistocene mammalian fossils from northern Hebei[J].Vertebrata PalAsiatica, 1980, 18 (4):314~323. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000643692 [17] 汤英俊, 计宏祥.河北蔚县早上新世-更新世间的一个过渡哺乳动物群[J].古脊椎动物与古人类, 1983, 21: 245~254. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=gjzd198303008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQTANG Ying-jun, JI Hong-xiang.A Pliocene-Pleistocene transitional fauna from Yuxian, northern Hebei[J].Vertebrata PalAsiatica, 1983, 21:245~254. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=gjzd198303008&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [18] 袁宝印, 朱日祥, 田文来, 等.泥河湾组的时代、地层划分和对比问题[J].中国科学(D辑), 1996, 26 (1):67 ~73. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199600918626YUAN Bao-yin, ZHU Ri-xiang, TIAN Wen-lai, et al.The age, subdivision and correlation of Nihewan Group[J]. Science in China (Series D), 1996, 26 (1):67~73. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199600918626 [19] 朱日祥, 邓成龙, 潘永信.泥河湾盆地磁性地层定年与早期人类演化[J].第四纪研究, 2007, 29 (6):922~944. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2007.06.008ZHU Ri-xiang, DENG Cheng-long, PAN Yong-xin. Magnetochronology of the fluvio-lacustrine sequences in the Nihewan Basin and its implications for early human colonization of northeast Asia[J].Quaternary Sciences, 2007, 29 (6):922~944. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2007.06.008 [20] Divis G A, WANG Cong, ZHENG Ya-dong, et al. The enigmatic Yanshan fold and thrust belt of northern China:new views on its intraplate contractional stgels[J]. Geology, 1998, 26:43~46. doi: 10.1130/0091-7613(1998)026<0043:TEYFAT>2.3.CO;2 [21] 吴珍汉, 吴中海, 江万, 等.中国大陆及邻区新生代构造-地貌演化过程与机理[M].北京:地质出版社, 2001. 100~193.WU Zhen-han, WU Zhong-hai, JIANG Wan, et al.Process and mechanism of Cenozoic tectonic-geomorphological evolution in China continent and its adjacent regions[M].Beijing:Geological Publishing House, 2001.100~193. [22] 夏正楷.泥河湾盆地的水下黄土堆积及其古气候意义[J].地理学报, 1992, 47 (1):58~65. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1992.01.008XIA Zheng-kai. Underwater loess and paleoclimate[J]. Acta Geographica Sinica, 1992, 47 (1):58~65. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1992.01.008 [23] 夏正楷. 泥河湾层的归属及划分[A]. 见: 纪念袁复礼教授诞辰100周年学术讨论会论文集[C]. 北京: 地震出版社, 1993.XIA Zheng-kai. The division and classification of Nihewan stratum[A]. In: Symposium for commemorating Professor Yuan Fuli the 100th birthday anniversary[C]. Beijing: Seismological Press, 1993. [24] 夏正楷, 张昀, 杨德军, 等.泥河湾层中叠层石的发现及其古环境意义[J].中国科学(B辑), 1993, 28 (8): 874~879. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000001581702XIA Zheng-kai, ZHANG Yun, YANG De-jun, et al.Discovery of stromatolites in Nihewan stratum and its Paleo-environmental significance[J].Science in China (Series B), 1993, 28 (8):874~879. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000001581702 [25] 金性春.大洋钻探与中国地球科学[M].上海:同济大学出版社, 1995.JIN Xing-chun. Ocean Drilling and geosciences in China[M]. Shanghai:Tongji University Press, 1995. [26] 周昆叔, 梁秀龙, 严富华, 等.从泥河湾层花粉分析谈南沟冷期等问题[J].地质科学, 1983, (1):82~92. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000368515ZHOU Kun-shu, LIANG Xiu-long, YAN Fu-hua, et al. Some remarks on the Nangou cold period based on the analysis of the pollen from the Nihewan stratum[J]. Chinese Journal of Geology, 1983, (1):82~92. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000368515 -

下载:

下载:

下载:

下载: