THE CONDITION AND PATTERN OF TURBIDITE FAN RESERVOIR FORMATION IN EASTERN DONGYING DEPRESSION, SHANDONG PROVINCE

-

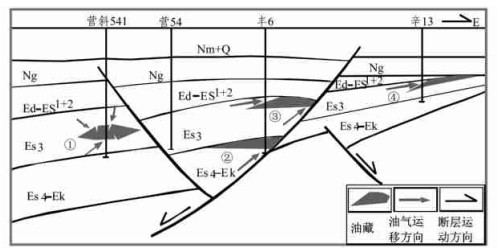

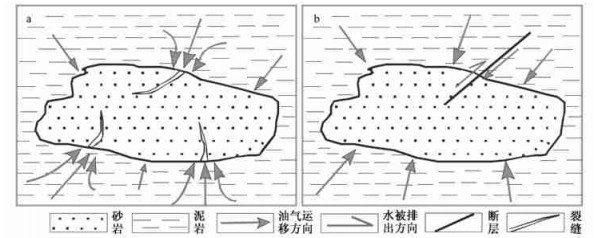

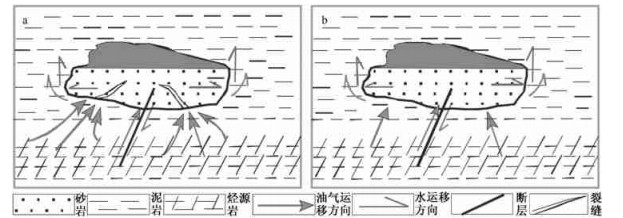

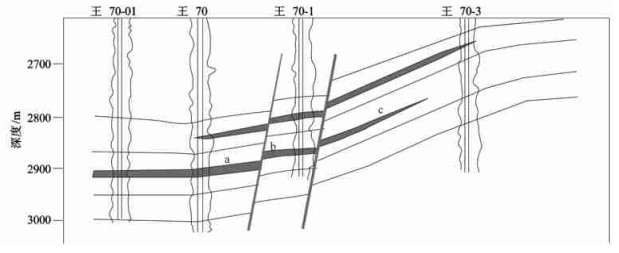

摘要: 岩性油气藏已成为东营凹陷油气勘探重点。东营凹陷东部在沙三、沙四段沉积时期发育了大量厚层烃源岩, 为圈闭成藏提供了充足的油气资源。勘探证实, 东营凹陷东部发育三角洲前缘滑塌浊积、深水浊积扇等砂体类型, 同时发育断裂型、砂体型、不整合面型等多种输导体系和良好的泥岩盖层。生、储、盖条件在时间、空间上具有良好的组合关系, 为形成砂岩透镜体岩性油气藏和构造-岩性油气藏提供了良好条件。Abstract: Lithologic hydrocarbon reservoir has been thought of a focal point of exploration in Dongying depression.A great amount of massive source rocks developed in Members 3 and 4 of the Shahejie Formation (S3 and S4) in eastern Dongying depression provide sufficient hydrocarbon resources for lithologic traps.In this area there are well developed fluxoturbidite in front of delta, deep-water turbidite fan and other little sand body, and such transportation systems as sand bodies, rifts, and unconformities, as well as mudstone seal, are often met with.There are good matching source rocks, reservoir bed and seal display a good match spatially and temporally, which provided a favourable conditions for formation of lithologic hydrocarbon reservoir and structure-lithologic hydrocarbon reservoir.

-

表 1 牛庄洼陷泥岩封盖性能评价

Table 1. Evaluation of sealing ability of mudstone in Niuzhuang Sag

-

[1] 邱桂强, 王居峰, 李从先.东营凹陷沙三中东营三角洲地层格架与油气勘探[J].同济大学学报, 2001, 29(10):1195~1199. doi: 10.3321/j.issn:0253-374X.2001.10.012 [2] 李阳, 蔡进功, 刘建民.东营凹陷下第三系高分辨率层序地层研究[J].沉积学报, 2002, 20(2):210~216. doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2002.02.005 [3] 范代读, 邱桂强, 李从先, 等.东营三角洲的古流向研究[J].石油学报, 2000, 21(1):29~33. doi: 10.3321/j.issn:0253-2697.2000.01.005 [4] 严进荣, 陈东, 郭勤涛, 等.洼陷中浊积岩沉积特征及油气富集规律研究[J].沉积与特提斯地质, 2002, 22(3):19~24. doi: 10.3969/j.issn.1009-3850.2002.03.004 [5] 侯明才, 田景春, 陈洪德, 等.东营凹陷牛庄洼陷沙三中段浊积扇特征研究[J].成都理工学院学报, 2002, 29(5):506~510. doi: 10.3969/j.issn.1671-9727.2002.05.006 [6] 丁翠平, 雷安贵.岩性油藏预测技术[J].石油勘探与开发, 1999, 26(1):6~9. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.1999.01.003 [7] 李思田, 潘元林, 陆永潮, 等.断陷湖盆隐蔽油藏预测及勘探的关键技术——高精度地震探测基础上的层序地层学研究[J].地球科学—中国地质大学学报, 2002, 27(5):592~596. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkx200205019 [8] Katz B J.Factors controlling the development of lacustrine petroleum source rocks:an update[J].AAPG Studies in Geology, 1995, 40:61~79. [9] 黄第藩.陆相有机质演化和成烃机理[M].北京:石油工业出版社, 1984:163~170. [10] 张海峰, 刘庆, 张林晔, 等.山东东营凹陷古近系沙河街组湖盆演化及烃源岩赋存相带[J].古地理学报, 2005, 7(3):383~397. doi: 10.3969/j.issn.1671-1505.2005.03.009 [11] Carroll A R, Bohacs K M.Lake-type controls on petroleum source rock potential in nonmarine basins[J].AAPG Bull, 2001, 85(6):1033~1053. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=JJ029665003 [12] 孔凡仙, 张林晔, 周文.济阳坳陷优质烃源岩层地球化学特征及成烃潜力[J].复式油气田, 2000, 7(3):13~15. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK200001627606 [13] 程克明, 王铁冠, 钟宁宁, 等.烃源岩地球化学[M].北京:科学出版社, 1995:254~265. [14] Robert R. Berg著. 信荃麟译. 储集层砂体[M]. 东营: 石油大学出版社, 1992: 135~142. [15] 王海潮, 王余泉, 秦云龙, 等.渤海湾盆地沉积斜坡及其含油气性[J].地质力学学报, 2006, 12(1):23~30. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2006.01.004 [16] 许金慧, 史桂生, 彭海军.渤南一区浊流储层特征[J].断块油气田, 2004, 11(6):28~30. doi: 10.3969/j.issn.1005-8907.2004.06.010 [17] 祝厚勤, 庞雄奇, 姜振学, 等.东营凹陷岩性油藏成藏期次与成藏过程[J].地质科技情报, 2007, 26(1):65~70. doi: 10.3969/j.issn.1000-7849.2007.01.011 [18] 张俊, 庞雄奇, 姜振学, 等.东营凹陷砂岩透镜体油气成藏机理及有利区预测[J].地球科学—中国地质大学学报, 2006, 31(2):250~256. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkx200602016 [19] 宋国奇.成藏理论研究中的系统论——从"含油气系统"谈起[J].石油与天然气地质, 2003, 24(2):111~115. doi: 10.3321/j.issn:0253-9985.2003.02.002 [20] 孔凡群, 李亚辉.永8地区断层控油作用研究[J].石油勘探与开发, 2000, 27(6):12~13. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.2000.06.007 [21] 赵国连, 赵澄林, 叶连俊.渤海湾盆地"四扇一沟"沉积体系及其油气意义[J].地质力学学报, 2005, 11(3):245~258. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2005.03.006 -

下载:

下载: