ZIRCON U-Pb AGE FOR GRANITE OF THE ORDOVICIAN FORMATION AND ITS TECTONIC SIGNIFICANCE IN THE SOUTHERN QILIAN

-

摘要: 加里东运动是祁连山早古生代以来较为重要的构造变形期, 其中以发生在晚志留世与早泥盆世之间的构造活动最为强烈。在加里东早期开始有花岗岩类侵入体涌现, 到加里东晚期时, 南祁连出现较发育的中-酸性侵入岩, 并尤以南祁连西段较为集中, 这些岩体见于哈拉湖周围以及阳康、织合玛等地。应用激光烧蚀多接收器电感耦合等离子体质谱仪(LA-MC-ICPMS)方法, 对南祁连扫迪南部侵位于志留系巴龙贡葛尔组(Sb)中的花岗岩体进行了精确的锆石U-Pb定年研究, 结果表明, 花岗岩中锆石206Pb/238U年龄平均值为461.5±1.6 Ma, 指示扫迪南花岗岩体的地质时代属中奥陶世晚期, 故巴龙贡葛尔组(Sb)时代应该早于中奥陶世。Abstract: Caledonian movement is a very important tectonic deformation stage since the Early Paleozoic in Qilian. The most intense tectonic activity began to emerge between the late Silurian and Early Devonian. The granitic intrusive began to emerge in early Caledonian movement. To the late Caledonian movement, South Qiian is developed in neutral-acidic intrusive rocks, and especially in the south western part of Qilian is relatively concentrated, the rock mass around in Hala Lake and Yangkang, Zhihema, etc. We made zircon U-Pb dating for granite by LA-MC-ICPMS. Zircon U-Pb age determination results show that, the formation of granite at the age of 461.5±1.6 Ma. It indicates that the geological age of granite in Saodi belongs to Middle Ordovician. Thus, the Balonggonggeer Formation should be earlier than the Middle Ordovician.

-

Key words:

- granite /

- zircon U-Pb age /

- Ordovician /

- southern Qilian

-

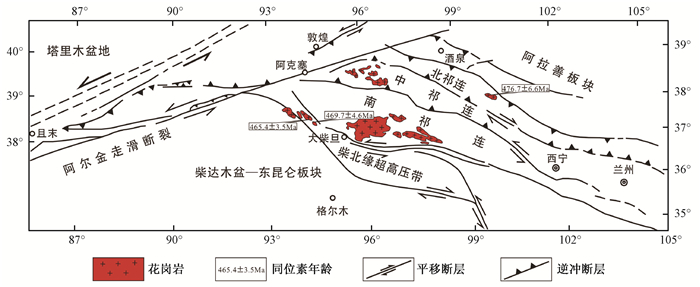

图 1 祁连山地质构造略图[9]

Figure 1. Tectonic map of Qilian Mountain

表 1 花岗岩锆石LA-MC-ICPMS U-Pb同位素年龄测定结果

Table 1. LA-MC-ICPMS U-Pb isotopic age data for zircons from granite rocks

测点 元素含量/(μg·g-1) Th/U 同位素原子比率 表面年龄/Ma Pb U 206Pb/238U 1 σ 207Pb/235U 1 σ 207Pb/206Pb 1 σ 206Pb/238U 1 σ 1.1 42 561 0.38 0.0744 0.0008 0.5715 0.0093 0.0557 0.0009 463 5 1.2 44 561 0.47 0.0746 0.0006 0.5932 0.0115 0.0577 0.0010 464 4 1.3 31 400 0.43 0.0740 0.0005 0.5806 0.0110 0.0568 0.0010 460 3 1.4 44 579 0.33 0.0743 0.0005 0.5867 0.0085 0.0573 0.0008 462 3 1.5 45 583 0.30 0.0754 0.0005 0.5865 0.0086 0.0565 0.0008 468 3 1.6 55 660 0.28 0.0806 0.0008 0.6467 0.0091 0.0582 0.0008 500 5 1.7 54 690 0.35 0.0741 0.0004 0.5826 0.0079 0.0570 0.0008 461 2 1.8 76 1021 0.18 0.0744 0.0004 0.5812 0.0075 0.0566 0.0007 463 3 1.9 64 836 0.28 0.0743 0.0004 0.5862 0.0083 0.0572 0.0008 462 2 1.11 32 419 0.32 0.0738 0.0004 0.5734 0.0120 0.0564 0.0012 459 2 1.12 36 473 0.25 0.0747 0.0004 0.5982 0.0099 0.0580 0.0009 465 2 1.13 29 380 0.35 0.0733 0.0004 0.5670 0.0112 0.0561 0.0011 456 2 1.14 36 467 0.46 0.0737 0.0004 0.5777 0.0092 0.0568 0.0009 459 2 1.15 37 489 0.30 0.0744 0.0003 0.5894 0.0100 0.0574 0.0010 463 2 1.16 35 471 0.49 0.0703 0.0003 0.5428 0.0094 0.0560 0.0009 438 2 1.17 55 736 0.48 0.0719 0.0003 0.5429 0.0072 0.0548 0.0007 447 2 1.18 59 784 0.35 0.0747 0.0006 0.5722 0.0084 0.0556 0.0008 464 4 1.19 78 1023 0.36 0.0741 0.0005 0.5906 0.0081 0.0578 0.0008 461 3 -

[1] 冯益民, 何世平.祁连山大地构造与造山作用[M].北京:地质出版社.1996.FENG Yi-min, HE Shi-ping. Geotectonics and orogenesis in Qilian Mountains[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1996. [2] 许志琴, 杨经绥, 姜枚, 等.大陆俯冲作用及青藏高原周缘造山带的崛起[J].地学前缘, 1999, 6(3): 139~151. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY199903018.htmXU Zhi-qin, YANG Jing-sui, JIANG Mei, et al. Continental subduction and uplifting of the orogenic belts at the margin of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Earth Science Frontiers, 1999, 6(3): 139~151. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY199903018.htm [3] 樊光明, 雷东宁.祁连山东南段加里东造山期构造变形年代的精确限定及其意义[J].地球科学:中国地质大学学报, 2007, 32(1): 39~44. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200701004.htmFAN Guang-ming, LEI Dong-ning. Precise timing and significance of Caledonian structural deformation chronology in southeast Qilian[J]. Earth Science: Journal of China University of Geosciences, 2007, 32(1): 39~44. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200701004.htm [4] 许志琴, 杨经绥, 吴才来, 等.柴达木北缘超高压变质带形成与折返的时限及机制[J].地质学报, 2003, 77(2): 163~176. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200302006.htmXU Zhi-qin, YANG Jing-sui, WU Cai-lai, et al. Timing and machanism of formation and exhumation of the Qaidam Ultra-Pressure Metamorphic Belt[J]. Acta Geologica Sinica, 2003, 77(2): 163~176. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200302006.htm [5] 张博文. 青海南祁连造山带内生金属矿床成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学, 2010.ZHANG Bo-wen. Study on metalliferous deposits mineralization in southern Qilian Orogenic Belt, Qinghai Province[D]. Changchun: Jilin University, 2010. [6] 吴才来, 姚尚志, 杨经绥, 等.北祁连洋早古生代双向俯冲的花岗岩证据[J].中国地质, 2006, 33(6): 1197~1208. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI200606003.htmWU Cai-lai, YAO Shang-zhi, YANG Jing-sui, et al. Double subduction of the Early Paleozoic North Qilian oceanic plate: Evidence from granites in the central segment of North Qilian, NW China[J]. Geology in China, 2006, 33(6): 1197~1208. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZI200606003.htm [7] 吴才来, 郜源红, 吴锁平, 等.柴北缘西段花岗岩锆石SHRIMP U-Pb定年及其岩石地球化学特征[J].中国科学D辑:地球科学, 2008, 38(8): 930~949. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK200808002.htmWU Cai-lai, GAO Yuan-hong, WU Suo-ping, et al. Zircon SHRIMP U-Pb dating of granite and its lithogeochemical characteristics in western segment of north margin of Qaidam Basin[J]. Science in China Series D: Earth Science, 2008, 38(8): 930~949. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK200808002.htm [8] 吴才来, 徐学义, 高前明, 等.北祁连早古生代花岗质岩浆作用及构造演化[J].岩石学报, 2010, 26(4): 1027~1044. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201004004.htmWU Cai-lai, XU Xue-yi, GAO Qian-ming, et al. Early Palaezoic grranitoid magmatism and tectonic evolution in North Qilian, NW China[J]. Acta Petrologica Sinica 2010, 26(4): 1027~1044. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSXB201004004.htm [9] 许志琴, 杨经绥, 李海兵, 等.造山的高原——青藏高原的地体拼合、碰撞造山及隆升机制[M].北京:地质出版社.2007.XU Zhi-qin, YANG Jing-sui, LI Hai-bing, et al. An orogenic plateau: Terrain tectonics, collisional orogenesis, and rising mechanisms of the Qinghai-Tibet Plateau[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2007. [10] 何世平, 李荣社, 王超, 等.南祁连东段化隆岩群形成时代的进一步限定[J].岩石矿物学杂志, 2011, 30(1): 34~44. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSKW201101006.htmHE Shi-ping, LI Rong-she, WANG Chao, et al. The further age constraint of Hualong Rock Group in the eastern segment of South Qilian Mountains[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2011, 30(1): 34~44. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSKW201101006.htm [11] 青海省地质局. 中华人民共和国区域地质调查报告——快日玛乡幅(1: 20万)[R]. 西宁: 青海省地质局, 1976.Qinghai Geology Bureau. Regional geological surveying report of the People's Republic of China: Kuairima area (1:200000)[R]. Xining: Qinghai Geology Bureau, 1976. [12] 青海省地质局. 中华人民共和国区域地质调查报告——德令哈幅(1: 20万)[R]. 西宁: 青海省地质局, 1978.Qinghai Geology Bureau. Regional geological surveying report of the People's Republic of China: Delingha area (1:200000)[R]. Xining: Qinghai Geology Bureau, 1978. [13] 黄瑞华.祁连山地区大地构造演化及其性质特征[J].大地构造与成矿学, 1996, 20(2): 95~104. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK602.000.htmHUANG Rui-hua. Geotectonic evolution and its characteristics in Qilianshan Region[J]. Geotectonical et Metallogenia, 1996, 20(2): 95~104. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK602.000.htm [14] 李怀坤, 耿建珍, 郝爽, 等.用激光烧蚀多接收器等离子体质谱仪(LA-MC-ICPMS)测定锆石U-Pb同位素年龄的研究[J].矿物学报, 2009, 29(z1): 600~601. doi: 10.3321/j.issn:1000-4734.2009.z1.311LI Huai-kun, GENG Jian-zhen, HAO Shuang, et al. Study on zircon U-Pb isotopic dating by LA-MC-ICPMS[J]. Acta Mineralogica Sinica, 2009, 29(z1): 600~601. doi: 10.3321/j.issn:1000-4734.2009.z1.311 [15] Gao Shan, Liu Xiao-ming, Yuan Hong-lin. Analysis of forty_two major and trace elements of USGS and NIST SRM Glasses by LA-ICP-MS[J]. Geostand News, 2002, 22:181~19. [16] 甘肃省地质矿产局.青海省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1997.Bureau of Geology and Mineral Resources of Gansu Province. Litho strata in Qinghai Province[M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1997. -

下载:

下载: