RELATION BETWEEN THE GROUND STRESS STATE AND GEOLOGICAL HAZARDS IN THE UPPER REACHES OF THE YELLOW RIVER

-

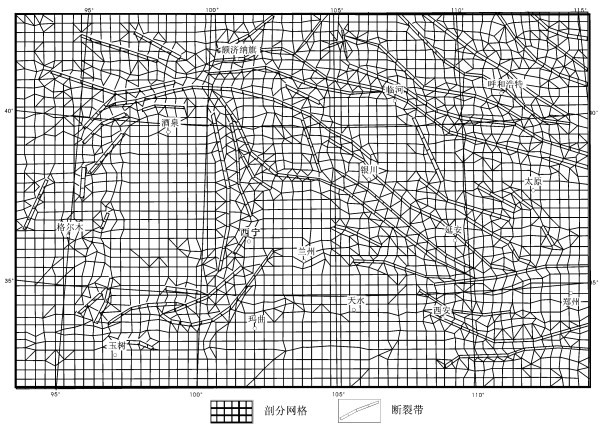

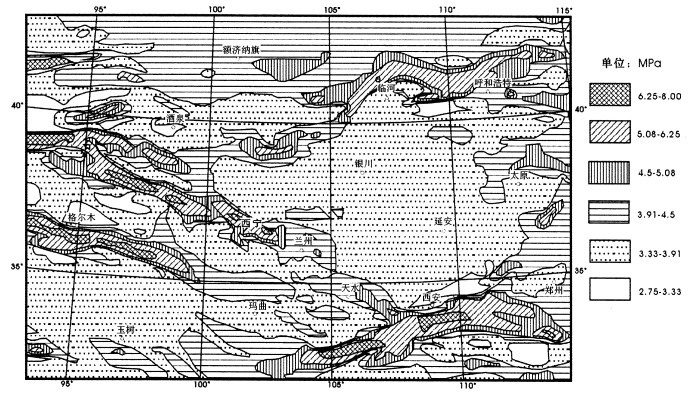

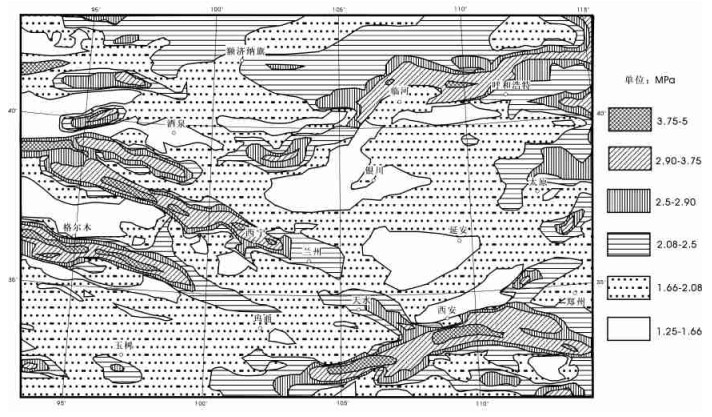

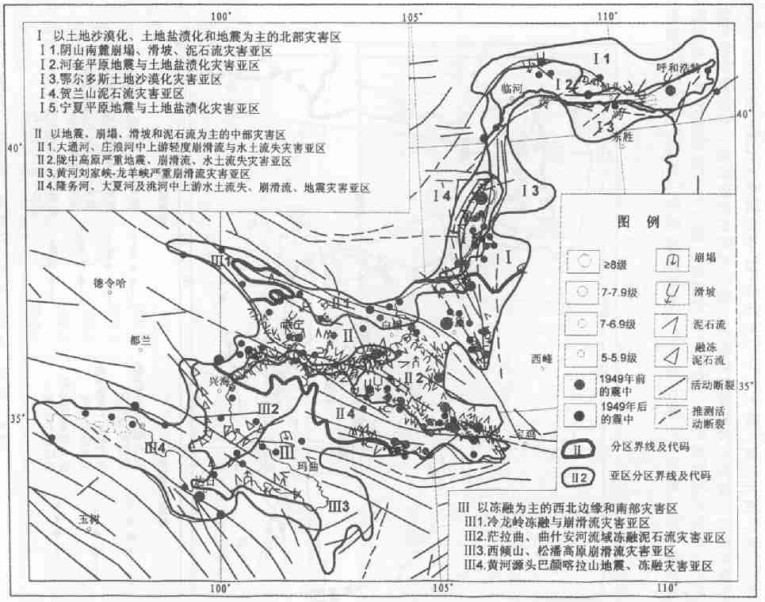

摘要: 本文在广泛收集研究区相关资料的基础上, 以实测地应力值为依据, 对研究区的地应力状态进行了模拟分析, 进而对地应力状态与地质灾害的关系进行了探讨。得到如下认识:地震活动是地应力积累到一定程度而释放的结果, 强震活动一般发生在最大主应力方向与断裂走向呈锐角的部位, 地震活动往往发生在局部高应力区。崩塌、滑坡、泥石流灾害在空间分布上与最大差应力的高值区存在较好的对应关系, 但与最大主应力高值区则无明显的对应关系。Abstract: On the basis of the data collected from the study region extensively, this paper simulates the ground stress state of the region and discusses the relation between the stress state and geological hazards according to the measured values of the ground stress. The conclusion is as follows : earthquake activity is the result of release of ground stress when it is accumulated to a certain extent; strong earthquake activity generally occurs at a site where the direction of the maximum principal stress makes an acute angle with the fault strike; earthquake activity usually took place in a local high-stress region. The distribution of collapses, landslides and mud flows has a good corresponding relation with the high-value region of the maximum differential stress but no distinct corresponding relation with the high-value region of the maximum principal stress.

-

Key words:

- upper reaches of the Yellow River /

- ground stress /

- geological hazard

-

表 1 模型采用的岩石物理力学参数

Table 1. Physical-mechanical parameters of rocks in the model

-

[1] 马杏垣主编. 中国岩石圈动力学地图集[M]. 北京: 中国地图出版社. 1989. [2] 虢顺民, 江在森, 张崇立.青藏高原东北缘晚第四纪块体划分与运动态势研究[J].地震地质, 2000, 22(3):219~231. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2000.03.003 [3] 候康明, 石亚缪, 张忻.青藏高原北部NNW向构造活动方式及形成年代[J].地震地质, 1999, 21(2):127~135. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.1999.02.005 [4] 刘高, 韩文峰, 聂德新.青藏高原东北部新构造运动效应[J].中国地质灾害与防治学报, 2001, 12(1):30~34. doi: 10.3969/j.issn.1003-8035.2001.01.008 [5] 马宗晋, 赵俊猛.天山与阴山—燕山造山带的深部结构和地震[J].地学前缘, 1999, 6(3):95~102. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.1999.03.009 [6] 马宗晋, 张家声, 汪一鹏.青藏高原三维变形动力学的时段划分和新构造分区[J].地质学报, 1998, 72(3):211~227. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.1998.03.003 [7] 许志琴, 杨经绥, 姜枚, 等.大陆俯冲作用及青藏高原周缘造山带的崛起[J].地学前缘, 1999, 6(3):139~151. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.1999.03.014 [8] 廖椿庭, 等.金川矿区应力测量与构造应力场[M].北京:地质出版社.1985. [9] 施兆贤, 丁旭初, 安其美, 等. 拉西瓦水电站地应力测量及有关问题的讨论[C]. 地壳构造与地壳应力文集(5), 1991, 167~180. 地震出版社. [10] 马寅生, 廖棒庭, 张业成, 等.黄河上游新构造活动与地质灾害风险评价[M].北京:地质出版社, 2003.. [11] 谭成轩, 左文智, 盛昌明. 1995.黄河李家峡水电站工程坝区及外围现今构造应力场研究[J].地球学报, (4):355~364. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199500047512 [12] 许桂林, 朱秀岗, 孙世宗. 我国大陆应力场特征及强震活动的关系[J]. 地壳构造与地壳应力文集(7). 北京: 地震出版社. 1994, 70~76. [13] Chunting Liao, Chunshan Zhang, Manlu Wu et al.Stress change near the Kunlun fault before and after the MS 8. 1 Kunlun earthquake. Geophysical Research Letters, 2003, 30(20):2027. doi: 10.1029/2003GL018106 -

下载:

下载: