STUDY ON SEEPAGE CHARACTERISTICS OF TIGHT RESERVOIRS UNDER MULTI-FIELD COUPLING

-

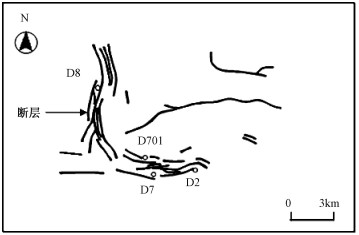

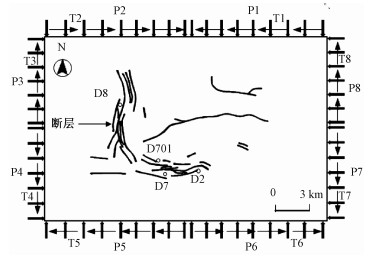

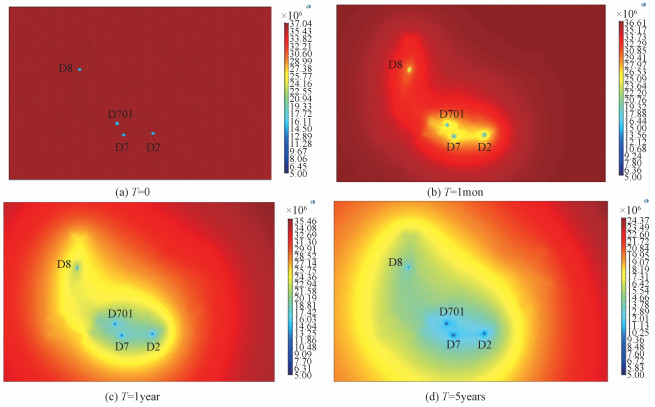

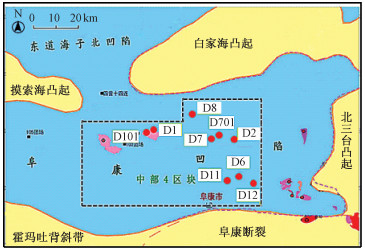

摘要: 储层岩石的渗流特性对致密砂岩储层的评价及开发具有重要意义。为此,研究构建热流固耦合控制方程,采用COMSOL Multiphyics软件,针对准噶尔盆地中部4区块某三维区致密储层不同开采时间下流体渗流速度和地层孔隙压力的分布规律开展了数值模拟研究。研究结果表明,流体渗流速度最大值出现在井口及其周围地区,断层破碎过渡带流体渗流速度高于周围连续地层和断层核部;随着与井口距离的增加,开采过程中流体渗流速度变化规律由先增加后减小最后趋于稳定逐步转化为先缓慢增加后逐步趋于稳定;在开采初期,孔隙压力等压线在井口周围呈环形分布,而后低应力区沿断层的开展方向进行扩展;孔隙压力随着开采时间的增加而不断减小,同时间节点下,距离井口越远,孔隙压力越大且下降幅度越小。研究成果为正确预测开发生产指标,为提高致密油气勘探开发效果提供技术支撑。Abstract: Seepage characteristics of tight sandstone are of great significance for tight reservoir evaluation and exploitation. The fluid-solid-heat coupling control equation was built, and the COMSOL Multiphyics software was used to carry out a numerical simulation study for the distribution law of fluid seepage velocity and formation pore pressure under different production time in a 3D tight reservoir in No.4 block of central Dzungaria Basin. The results are as follows:(1) The maximum values of fluid seepage velocity appeared in the wellhead and its surrounding areas, and the velocity of fluid seepage in the transition zone of fault breakage was higher than that in the surrounding continuous formation and nuclear part of the fault. (2) With the increase of the distance from the wellhead, the variation of fluid seepage velocity changed from increasing first, then decreasing, and finally tending to be stable to gradually increasing first, then gradually tending to be stable. (3) In the initial stage of production, the pore pressure isobar was located around the wellhead, distributed with circular line and then the low stress zone extended along the direction of the fault. (4) The pore pressure was decreasing as the production time increased, at the same time, the farther from the wellhead, the larger the pore pressure was and the smaller the decrease amplitude was. The research results provide technical support for the correct prediction of development and production indexes and improvement of exploration and development effect of tight oil and gas.

-

Key words:

- multi-field coupling /

- tight reservoir /

- seepage characteristics /

- pore pressure

-

责任编辑:范二平

-

表 1 计算参数表

Table 1. Table of calculation parameters

介质 密度/(kg/m3) 弹性模量/GPa 泊松比 热熔系数J/(kg·K) 热传导系数W/(m·K) 热膨胀系数/K 孔隙率 连续地层 2700 28 0.22 923 2.47 5.3×10-5 0.06 破碎过渡区 2100 16.8 0.314 923 2.61 6.2×10-5 0.35 断层核部 2800 28.8 0.21 923 2.45 5.2×10-5 0.03 液相 1070 — — 4200 随温度变化 2.08×10-4 — 表 2 最优化反演数据表

Table 2. Optimized inversion data sheet

边界荷载 反演最优值/MPa 边界荷载 反演最优值/MPa 边界荷载 反演最优值/MPa 边界荷载 反演最优值/MPa P1 149.47 P5 107.61 T1 93.93 T5 -89.08 P2 91.55 P6 123.66 T2 -64.19 T6 14.19 P3 77.72 P7 131.6 T3 58.59 T7 69.59 P4 138.54 P8 86.51 T4 -16.51 T8 22.67 -

[1] 贾承造, 邹才能, 李建忠, 等.中国致密油评价标准、主要类型、基本特征及资源前景[J].石油学报, 2012, 33(3):343-350. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syxb201203001JIA Chengzao, ZOU Caineng, LI Jianzhong, et al. Assessment criteria, main types, basic features and resource prospects of the tight oil in China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33(3):343-350. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syxb201203001 [2] 曾溅辉, 杨智峰, 冯枭, 等.致密储层油气成藏机理研究现状及其关键科学问题[J].地球科学进展, 2014, 29(6):651-661. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkxjz201406001ZENG Jianhui, YANG Zhifeng, FENG Xiao, et al. Study status and key scientific issue of tight reservoir oil and gas accumulation mechanism[J]. Advances in Earth Science, 2014, 29(6):651-661. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkxjz201406001 [3] 周宏伟, 谢和平.岩石节理张开度的分形描述[J].水文地质工程地质, 1999, 26(1):1-4. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SWDG901.000.htmZHOU Hongwei, XIE Heping. Fractal description of the average opening of a rock joint[J]. Hydrogeology and Engineering Geology, 1999, 26(1):1-4.(in Chinese with English abstract) http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SWDG901.000.htm [4] 黄涛.裂隙岩体渗流-应力-温度耦合作用研究[J].岩石力学与工程学报, 2002, 21(1):77-82. doi: 10.3321/j.issn:1000-6915.2002.01.017HUANG Tao. Coupling study among seepage-stress-temperature in fractured rockmass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002, 21(1):77-82. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3321/j.issn:1000-6915.2002.01.017 [5] KUM-BAE L, HOWELL J R. Theoretical and experimental heat and mass transfer in highly porous media[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1991, 34(8):2123-2132. doi: 10.1016/0017-9310(91)90222-Z [6] 邓金根, 陈峥嵘, 耿亚楠, 等.页岩储层地应力预测模型的建立和求解[J].中国石油大学学报(自然科学版), 2013, 37(6):59-64. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/sydxxb201306009DENG Jingen, CHEN Zhengrong, GENG Yanan et al. Prediction model for in-situ formation stress in shale reservoirs[J]. Journal of China University of Petroleum(Editiona of Natural Science), 2013, 37(6):59-64. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/sydxxb201306009 [7] 刘中春, 吕心瑞, 李玉坤, 等.断层对地应力场方向的影响机理[J].石油与天然气地质, 2016, 37(3):387-393. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syytrqdz201603011LIU Zhongchun, LYU Xinrui, LI Yukun et al. Mechanism of faults acting on in-situ stress field direction[J]. Oil & Gas Geology, 2016, 37(3):387-393. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syytrqdz201603011 [8] 孙金, 邓金根, 蔚宝华, 等.注水开发油藏温度对地应力的影响研究[J].中国海上油气, 2016, 28(4):100-106. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zghsyq-gc201604016SUN Jin, DENG Jingen, WEI Baohua et al. Effect of reservoir temperature on in-situ stresses during water injection development[J].China Offshore Oil and Gas, 2016, 28(4):100-106. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zghsyq-gc201604016 [9] 钱志, 金强.准噶尔盆地中部4区块油气成藏主控因素[J].断块油气田, 2009, 16(2):40-42. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dkyqt200902011QIAN Zhi, JIN Qiang. Main controlling factors of hydrocarbon accumulation for Block 4 in central Junggar Basin[J]. Fault-Block Oil and Gas Field, 2009, 16(2):40-42. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dkyqt200902011 [10] 贺振建, 刘宝军, 王朴.准噶尔盆地中部4区块储层主控因素[J].油气地质与采收率, 2007, 14(2):54-56. doi: 10.3969/j.issn.1009-9603.2007.02.014HE Zhenjian, LIU Baojun, WANG Pu. Main factors controlling reservoirs of the 4th block in the middle of Junggar Basin[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2007, 14(2):54-56. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1009-9603.2007.02.014 [11] 张强林, 王媛.岩体THM耦合模型控制方程建立[J].西安石油大学学报(自然科学版), 2007, 22(2):139-141, 145. doi: 10.3969/j.issn.1673-064X.2007.02.038ZHANG Qianglin, WANG Yuan. Establishment of THM coupling governing equations in rock masses[J]. Journal of Xi'an Shiyou University(Natural Science Edition), 2007, 22(2):139-141, 145. (in Chinese with English abstract) doi: 10.3969/j.issn.1673-064X.2007.02.038 [12] 盛金昌.多孔介质流-固-热三场全耦合数学模型及数值模拟[J].岩石力学与工程学报, 2006, 25(s1):3028-3033. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yslxygcxb2006z1066SHENG Jinchang. Fully coupled thermo-hydro-mechanical model of saturated porous media and numerical modelling[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006, 25(s1):3028-3033. (in Chinese with English abstract) http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yslxygcxb2006z1066 [13] BONACINA C, COMINI G, FASANO A, et al. Numerical solution of phase-change problems[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1973, 16(10):1825-1832. doi: 10.1016/0017-9310(73)90202-0 [14] 王金铎, 孙鲁宁, 王军, 等.基于有限元方法的储层地应力修正研究[J].地质力学学报, 2019, 25(3):349-356. http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20190305&journal_id=dzlxxbWANG Jinduo, SUN Luning, WANG Jun, et al. Research on the ground stress correction of reservoirs based on the finite element method[J]. Journal of Geomechanics, 2019, 25(3):349-356. (in Chinese with English abstract) http://journal.geomech.ac.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20190305&journal_id=dzlxxb [15] 逯晨.致密油气储层人工裂缝网络流体渗流理论研究: 以姬塬区块延长组为例[D].西安: 西安石油大学, 2016. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D836368LU Chen. The flowing theory of oil in low permeability reservoir in artificial fracture network of Yanchang reservoir in Jiyuan oilfield[D]. Xi'an: Xi'an Shiyou University, 2016. (in Chinese with English abstract) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D836368 -

下载:

下载: