NUMERICAL SIMULATION OF THE TECTONIC STRESS FIELD AND FORECASTING OF FRACTURES BASED ON MSC MARC

-

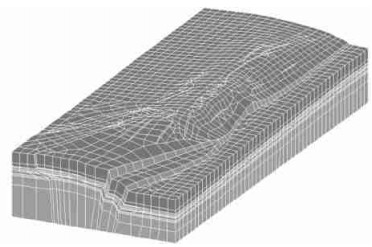

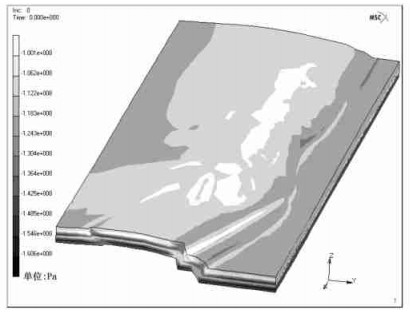

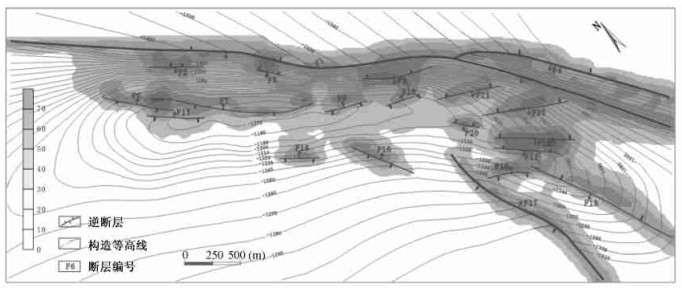

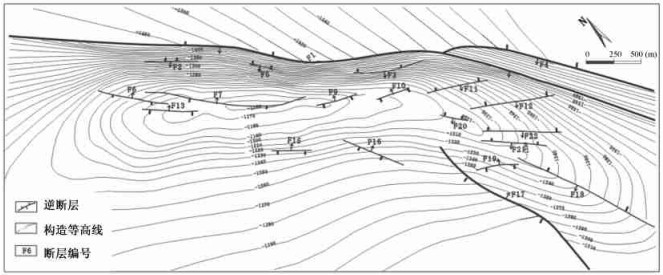

摘要: MSC MARC的高度非线性有限元分析能力与强大的二次开发接口为复杂三维地质数值模型的建立与三维构造应力模拟与非线性分析提供了有力工具; 并可以通过二次开放子程序建立复杂的岩石本构与破裂准则。本文基于MSC MARC建立了新疆焉耆盆地宝浪油田宝北区块背斜构造三维有限元模型并进行了构造应力模拟分析和裂缝预测。裂缝预测结果与实际动态资料十分吻合。Abstract: MSC MARC is a nonlinear FEA program.Its ability of highly nonlinear finite element analysis and good secondary development interface enable us to construct a complicated 3D geological numerical model and perform 3D tectonic stress modeling and nonlinear analysis, and complex constitutive equations and fracture critera of rocks can be established by secondary open subroutines.Based on the finite element analysis software MSC MARC.a 3D finite elemant model of the Baobei anticline the Yanqi basin, Xinjiang, is established, and the simulation analysis of the tectonic stress field and fracture forecasting are performed.The predicted regions with high-density fractures are in agreement to the real case.

-

Key words:

- MSC MARC /

- tectonic stress field /

- numerical simulation /

- forecasting of fractures

-

岩石圈7类主要造岩矿物(方解石、石英、长石、黑云母、角闪石、辉石和橄榄石)的塑性变形行为是了解地壳到地幔各层次结构、流变学特征及动力学演化的重要途径[1]。作为了解上地幔力学与流变学表现的重要依据之一,橄榄石塑性变形行为研究具有重要意义,它是窥探上地幔动力学过程的窗口。橄榄石显微构造记录了其所经历的变形变质过程、塑性流动等信息,可以用来估算岩石变形过程中的差异应力、应变速率、温度、压力等流变学参数,定性探讨上地幔变形环境,并总结岩石样品形成与发展过程中的变形机制和变形历史[2]。

1. 橄榄石组构类型

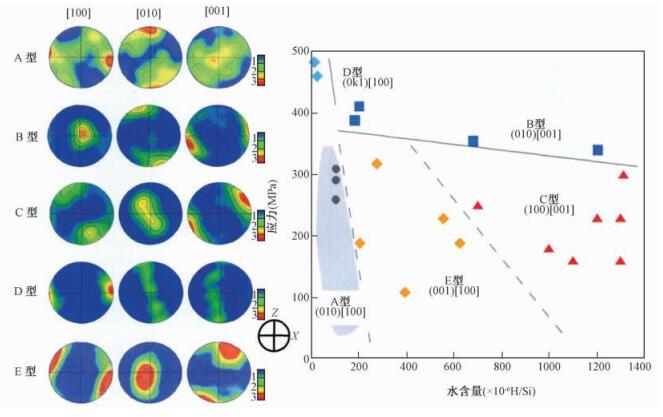

前人对天然橄榄岩和实验变形样品的研究揭示,橄榄石在塑性流变过程中形成的结晶学优选方位(Lattice-preferred orientation,LPO)与含水量、差异应力、温度、压力、部分熔融等变形环境有着密切的联系。不同的变形环境下,橄榄石可发育5种组构类型(见图 1),即A型(010)[100]滑移系[3]、B型(010)[001]滑移系[4]、C型(100)[001]滑移系[4]、D型(0kl)[100]滑移系[5~6]和E型(001)[100]滑移系[7]。高压变形实验和天然样品观测结果显示,橄榄石在地幔浅部环境下最易发育A型或E型组构,地幔深部高压环境下主要发育C型组构[8~10],大洋俯冲带发育B型组构[11](见表 1)。因此可以根据橄榄石组构特征来推断岩石形成时大地构造环境,探讨其变形环境条件。

图 1 典型橄榄石组构及其与滑移系和应力、含水量关系(据Karato等[3],略有修改)Figure 1. Typical olivine fabric and the relationship with dominant slip systems, stress and water content表 1 五种LPO类型特征及其形成环境Table 1. Features and formation conditions of five LPO-types

图 1 典型橄榄石组构及其与滑移系和应力、含水量关系(据Karato等[3],略有修改)Figure 1. Typical olivine fabric and the relationship with dominant slip systems, stress and water content表 1 五种LPO类型特征及其形成环境Table 1. Features and formation conditions of five LPO-types

本文主要通过电子背散射衍射(Electron backscatter diffraction,简称EBSD)技术对祁连山玉石沟方辉橄榄岩中橄榄石进行显微组构测定,并结合其岩石学特征和位错特征,定性分析和校验玉石沟橄榄岩形成时大地构造环境,探讨其变形机制和变形历史。

2. 地质构造背景

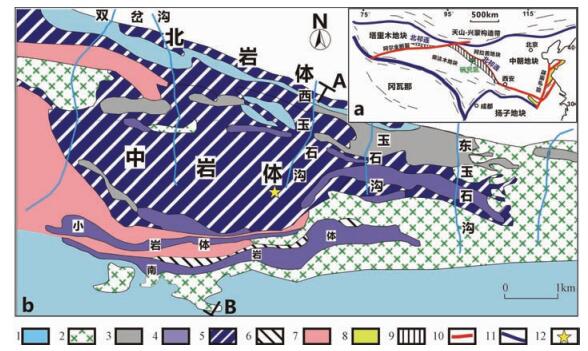

本文样品采自北祁连俯冲-碰撞杂岩带中部的玉石沟。北祁连构造带位于青海省北部和甘肃省西南部,处于中朝—塔里木地台的西南边缘,是秦祁昆褶皱系中段祁连褶皱系的一部分[12]。北部为阿拉善地块(中朝地块的一部分),南部依次为中祁连、南祁连,并以柴北缘边界断裂与柴达木地块相隔,西北部以阿尔金走滑断层与塔里木地块相接(见图 2)。

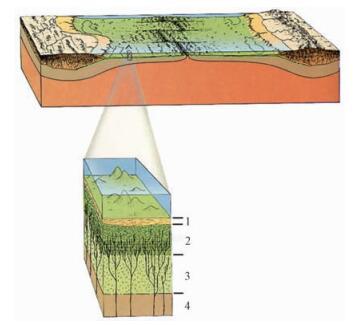

北祁连造山带可分为东西两段,蛇绿岩主要分布在东段[13]。侯青叶等[14]对北祁连蛇绿岩单元中玄武岩微量元素研究表明,该玄武岩具有印度洋型MORB特征;宋述光等[15]通过流变学和温压条件计算,确定该蛇绿岩底部橄榄岩是大洋岩石圈之下软流圈上涌的产物。蛇绿岩套的层序与大洋岩石圈剖面可以逐层对比,可以把蛇绿岩看作是大洋岩石圈的代表。大洋岩石圈是在洋中脊发展过程中形成的,主要由基性、超基性岩构成,其特点是地壳较薄而致密。地震探测表明,洋壳不是由单一的玄武岩构成,而是可以明显地分为几层:层① 由半固结和固结沉积物组成;层② 由拉斑玄武岩和部分沉积岩组成,其下部可出现辉绿岩岩床和岩墙;层③ 主要由辉长岩等镁铁质火成岩及其变质产物组成,一般认为由辉长岩和角闪岩组成;层③ 之下便是超镁铁质岩石组成的上地幔(见图 3)。

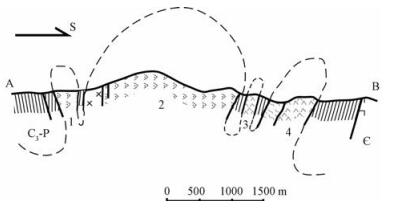

玉石沟橄榄岩主要由南岩体、中岩体、北岩体和小岩体组成,其岩性主要是方辉橄榄岩和纯橄岩以及少量的含辉纯橄岩(见图 4)。其中南岩体、北岩体和小岩体呈不规则细条状,均强烈蛇纹石化;中岩体呈透镜状,主要由方辉橄榄岩(约92%)组成,其边缘为蛇纹石化的纯橄榄岩,中心部位的方辉橄榄岩较新鲜,并被晚期的纯橄榄岩岩脉穿插。

图 4 玉石沟超基性岩体A-B地质剖面示意图(剖面位置见图 1)1—北岩体(方辉橄榄岩);2—中岩体(方辉橄榄岩);3—小岩体(纯橄榄岩);4—南岩体(纯橄榄岩)Figure 4. Schematic cross section of ultrabasic rock from Yushigou

图 4 玉石沟超基性岩体A-B地质剖面示意图(剖面位置见图 1)1—北岩体(方辉橄榄岩);2—中岩体(方辉橄榄岩);3—小岩体(纯橄榄岩);4—南岩体(纯橄榄岩)Figure 4. Schematic cross section of ultrabasic rock from Yushigou3. 样品制备和分析方法

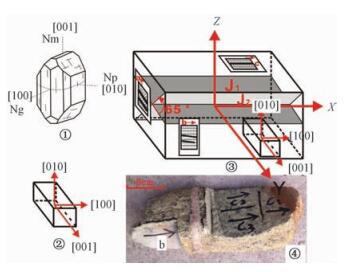

本文选取的实验样品为蛇纹石化程度较低的方辉橄榄岩,手标本上可观察到明显的面理和线理。为了方便进行实验分析,将岩石样品磨制成厚度约为0.03 mm的3组定向薄片(a片垂直于面理且垂直于线理;b片平行于线理且垂直于面理;c片平行于面理且平行于线理),并进行抛光,用于光学显微镜下岩相学观察和岩石组构测定。

样品中橄榄石的晶格优选方位采用了电子背散射衍射技术,利用中国地质大学(北京)地质过程与矿产资源国家重点实验室S-3400N扫描电子显微镜的EBSD组件完成。工作条件:加速电压为15 kV,工作距离为18.4 mm,样品倾斜70°。测量采用人机交互模式,手动控制分析精度。晶格优选方位极密统计由Channel 5软件完成,数据的表达利用上半球投影的结构平面图,面理平行于XY面,线理平行于X轴。实验中,3个不同方向的橄榄石样品分别收集了159(a片)、175(b片)和213(c片)个颗粒的晶体取向数据。

位错构造研究是揭示地幔变形环境、变形机制和变形过程的有效途径,本文采用透射电镜观察方法研究橄榄石的位错特征。薄片在显微镜下观察后送至中国地质科学院进行离子减薄至穿孔为止。透射电镜(Transmission electron microscopy,TEM)观察在日立H-8100型电镜上进行,加速电压200 kV;该仪器配备的X-射线能谱仪(X-ray energy dispersive spectrometry,EDS)为PhilipEDAX-4型,其探测器能鉴定从硼(原子序数为5)到铀(原子序数为92)的所有元素,能量分辨率高。

4. 实验结果

4.1 橄榄岩岩石学特征

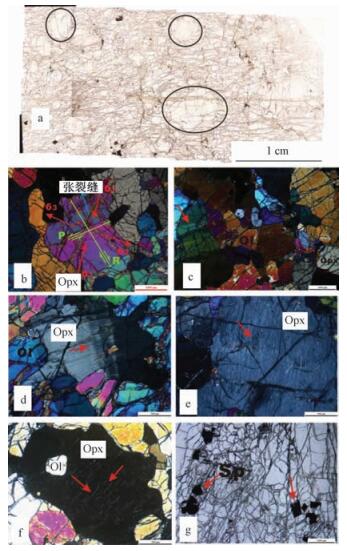

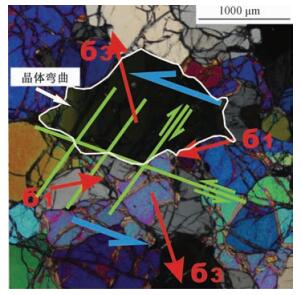

方辉橄榄岩呈灰绿色,颜色均匀,块状构造,整体呈半自形—他形,中—粗粒结构,残斑结构(见图 5a),发育2组显微破裂(见图 5b);橄榄石与辉石颗粒之间呈直线、曲线或波浪状接触,这种结构是地幔岩中常见的原始结构;主要由橄榄石(Ol,80%~85%)、斜方辉石(Opx,15%~20%)及少量铬尖晶石(Sp,<1%)、蛇纹石(Serp,<1%)组成。橄榄石为粒状半自形结构,粒径变化较大,最大可达6 mm,最小粒径小于0.1 mm,主要粒径集中在0.5~2.0 mm之间。橄榄石普遍破碎严重,一些橄榄石以120°汇聚为三联点,边界平直,某些颗粒形成初级核幔结构,发育亚晶粒、带状消光、扭折、波状消光现象(见图 5c),前人计算该地区橄榄石牌号Fo介于89~93,属镁橄榄石[17]。斜方辉石,一级干涉色,晶体呈半自形、他形,可见一组完全解理。与橄榄石相比,斜方辉石显微破裂较轻微,发育有扭折、变形纹、出溶叶理现象(见图 5d—5f),并常见包橄结构。铬尖晶石单偏光下不透光或呈棕红色,等轴或不规则粒状,全消光(见图 5g)。

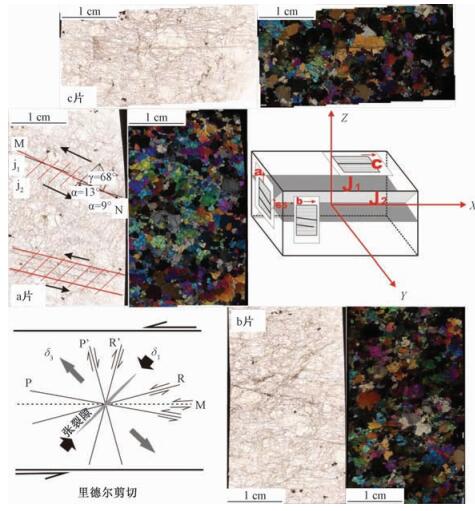

4.2 应变与应力

在3个不同方向的薄片偏光镜下图像中可以看到,c片和b片中发育近于平行的2组剪切破裂,且均近乎平行于X轴,a片中可见呈一定角度相交的共轭剪切破裂j1和j2,以及一组张破裂(见图 5b)。结合里德尔剪切(Riedel Shear)模式图(见图 6),可得样品中发育的2组羽状剪节理J1和J2,其中J2为透入性剪裂面,J1为非透入性剪裂面。MN为主剪裂面,是由羽状微剪裂面J1组合而成。J1组微剪裂面与主剪切面MN夹角为α,约为9°—13°,J2组微剪裂面与MN夹角为γ,约为68°,两者锐夹角均指示本盘错动方向,由此推断橄榄岩样品受到过垂直于X轴的剪切作用,且表现为脆性变形。

4.3 显微组构特征

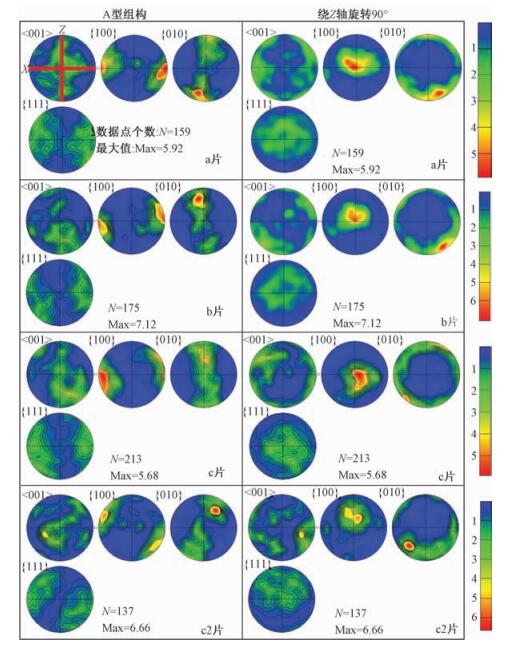

从3个不同方向的方辉橄榄岩样品所得到3组橄榄石颗粒晶体取向极密图(见图 7)可以看出,橄榄石具有明显的晶格优选定向(Lattice-preferred orientation,LPO)。4个样品中橄榄石[100]和[010]轴显示很强的晶格优选方位,[001]和[111]轴优选方位较弱。其中,[100]轴在平行于X轴方向上形成较强点极密,即[100]轴平行于线理(X轴);[010]轴在垂直于面理面(XY面)方向上的近Z轴处形成点极密,即[010]轴近垂直于面理(XY面)、平行于Z轴,[010]轴也形成一些次极密,近似形成一个垂直于面理(XY面)和线理(X轴)的大环带;[001]轴形成了多个极密,亦近似构成一个垂直于面理(XY面)和线理(X轴)的大环带;[111]轴形成多个极密,极密近乎沿着面理方向分布,且形成位于X轴两端、围绕X轴的2个小环带。

在不同的温度、压力、应变速率和含水量条件下,橄榄石分别对应着不同的组构[18]。Carter等[19]研究发现温度和应变速率是控制橄榄石位错滑移系的主要因素,随着温度升高和应变速率降低,橄榄石的主控滑移系从(110)[001](<900 ℃)转变成为(0k1)[100](900~1200 ℃),然后变成(010)[100](>1200 ℃)。因此,在上地幔的变形环境下橄榄石发育(010)[100]滑移系,这与天然橄榄岩中普遍发育(010)[100]滑移系一致。近年来高温高压变形实验已经定义了5种橄榄石组构类型,而橄榄石中最常见的以(010)[100]为滑移系的A型组构形成于低应力和低含水量条件下[20]。样品橄榄岩中橄榄石组构的测量结果显示,[100]轴平行于线理方向(X轴),[010]轴最强极密垂直于面理(XY面),即(010) 面平行于面理,经与前人研究结果对比分析,该样品中橄榄石发育原生A型组构,表明祁连山玉石沟方辉橄榄岩形成于高温(>1200 ℃)、低应力(<350 MPa)、低应变速率、低含水量的地幔浅部环境条件下(见图 1)。

除[100]、[010]轴表现很强的点极密外,[010]轴另外发育有一些次极密,[001]和[111]轴均发育多个极密,且[010]、[001]和[111]等3个轴均形成接近垂直于[110](X轴)的环带。通过绘制橄榄石晶体在岩石样品中的简易定向图(见图 8)发现,这3个晶轴可能曾沿垂直于[110](X轴)的面发生旋转,因此形成垂直于[110](X轴)的环带,推测是由于岩石样品受到垂直于X轴的剪切而引起的橄榄石晶体绕[100](X轴)旋转或橄榄石发生轻微塑性变形而改造原生A型组构并形成次生组构。根据极密图中[010]、[001]轴形成的环带,对比前人研究结果,揭示样品中橄榄石发育D型次生组构,即(0kl)[100]滑移系,且形成于高温(900~1200 ℃)、高应力(400~500 MPa)、低应变速率、贫水的环境条件下。

4.4 位错显微构造特征

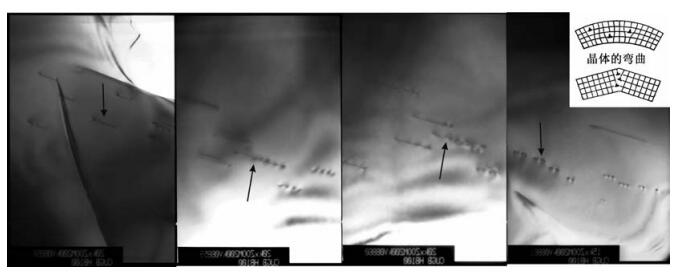

透射电镜下观察到样品大部分区域未出现位错,只有局部可见少量的刃型位错聚集,密度较低。所有位错均为直线型,长度较短,呈定向排列(见图 9)。

亚晶粒的形成有2种情况,一种是刃型位错攀移,滑动重排形成位错壁,在晶体内分割出若干亚晶粒;另一种是以位错扭折条带为边界形成亚晶粒。透射电镜下样品中呈直线型、定向排列的刃型位错构成了亚晶界,使相邻亚晶粒之间在正交偏光下显示出不同消光位,将晶体分割成若干亚晶粒。亚晶粒本身经历晶格回复使内部位错很少,位错集中在亚晶界上[21]。

消光带和亚晶粒并没有本质的区别,都是由位错壁分割的不同消光区,只是消光带为拉长状的亚晶粒。亚晶粒构造是高温稳态流动显微构造的重要标志,是动态恢复作用的结果,它指示了高温位错蠕变[22]。亚晶粒、消光带构造在玉石沟橄榄岩样品中比较普遍(见图 5),并且亚晶界、消光带边界平直、连续,并未因橄榄岩显微剪、张裂隙而发生明显错断,表明橄榄岩显微破裂和亚晶界、消光带属同一时期的构造运动中形成。

当晶体受力发生弹性弯曲时,晶体中的应力感生位错发生攀移、重排形成位错壁,从而使晶粒内相互间具有很小晶体学位向差(2°—3°)的小晶块,即亚晶粒(见图 9),表现塑性变形。因此,亚晶粒可以代表晶体在应力作用下发生了微折曲,并可以通过镜下薄片中亚晶界的排布统计,进行应力初步分析探讨。

对a片中亚晶界的排布统计得到的应力分析结果与前述显微破裂的应力分析结果相同(见图 10),橄榄石晶体在σ1压应力作用下发生弯曲以及位错重排形成位错壁,这也进一步证明样品中亚晶粒、消光带和显微破裂属同期形成。

5. 实验结果讨论

5.1 大地构造环境分析与校验

对玉石沟橄榄岩中橄榄石组构进行测定,并结合镜下显微构造观察及TEM位错观察结果,发现样品中橄榄石发育明显的A型原生组构,玉石沟橄榄岩具有明显的残斑结构,综合分析玉石沟橄榄岩来源于高温(>1200 ℃)、低应力(<350 MPa)、低应变速率、低含水量的上地幔环境。

玉石沟橄榄岩中发育有2组共轭剪节理,橄榄石普遍发育显微破裂,应力应变分析显示样品曾受到剪切作用而发生脆性变形。另外样品中普遍发育亚晶粒、扭折带显微构造,透射电镜观察超微构造发现一些呈直线型定向排列的自由位错,表现为韧性变形。分析认为亚晶粒、扭折带、消光带和显微破裂指示相同的应力场,属同期形成,岩石主要表现为脆-韧性变形,此阶段变形一定程度上影响了橄榄岩中橄榄石原生A型组构,使橄榄石晶体[010]、[001]轴在极密图中形成环带而表现为D型次生组构。这表明在玉石沟橄榄岩发育过程中,该地区发生过强烈的构造运动。

5.2 变形构造分期与配套

变形机制分析发现,玉石沟橄榄岩中发育有以显微破裂为主的脆性变形和以位错蠕变为主导的塑性变形,并表现有明显的A型原生组构及D型次生组构,结合前人对祁连山缝合带构造演化的研究,本文将玉石沟橄榄岩变形过程分为上地幔演化和造山运动时脆-韧性变形2个阶段:上地幔演化阶段发育明显的A型原生组构;造山运动时脆-韧性变形阶段橄榄石变形主控因素为动态恢复作用,普遍发育亚晶粒、消光带和扭折显微构造等相关组构,并与透射电镜下所观察到的位错排对应,同时还发育以微破裂为主的一套脆性变形组构,表现出2组共轭剪破裂和另一组张性破裂等现象,此阶段变形叠加和改造了A型原生组构。

6. 进一步研究方向

蛇绿岩套中橄榄岩形成及演化过程复杂,其显/超微构造往往反映了多期构造事件,为能够更详细地研究其变形机制、变形历史,进而深入研究其在大地构造运动过程及应力应变分析中的指示和校验意义,还需要开展以下工作:

① 系统制作透射电镜样品,进一步详细研究其位错组态发育及分布等情况,分析其差应力等流变参数。

② 在野外系统采集定向的祁连山玉石沟地幔橄榄岩样品,测定其岩组类型,系统地进行应力应变分析,详细厘定其变形期次,结合前人研究进展,总结后期构造运动对原生构造的影响,初步探讨祁连山玉石沟地区大地构造运动情况。

致谢: 感谢中国地质大学(北京)透射电镜实验室韩勇老师、岩组实验室张若愚硕士以及中国地质科学院地质研究所陈方远老师在样品分析过程中的指导。 -

表 1 数值模拟模型分层力学参数

Table 1. Mechanical parameters of the numerical simulation model

-

[1] 张帆, 贺振华, 黄德济.预测裂隙发育带的构造应力场数值模拟技术[J].石油地球物理勘探, 2000, 35 (2):154 ~163. doi: 10.3321/j.issn:1000-7210.2000.02.003 [2] 李红南, 黄石岩, 首浩, 等.低级序复杂断块构造应力场定量模型与油气分布[J].地质力学学报, 2006, 12 (3):371~377. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2006.03.012 [3] 孙叶, 谭成轩.构造应力场研究与实践[J].地质力学学报, 2001, 7 (3):254~258. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2001.03.009 [4] 黄郑, 孙尚茹, 刘斌, 等.宝北背斜三级断层识别及对油田开发的影响[J].河南石油, 2001, 15 (4):24~27. doi: 10.3969/j.issn.1673-8217.2001.04.009 [5] 陶良军, 冯兴武, 黄青松, 等.宝浪油田地应力和裂缝特征研究与应用[J].钻采工艺, 2001, 24 (2):25~27. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zcgy200102009 [6] 周维垣.高等岩石力学[M].北京:水利电力出版社, 1990. -

下载:

下载:

下载:

下载: