STRUCTURAL CONTROL OVER THE ORE IN HENGJIAN-GANGSHANGYING DEPOSITS IN XIANGSHAN ORE FIELD, JIANGXI PROVINCE

-

摘要: 横涧-岗上英铀矿床产在相山大型塌陷式火山盆地的北部, 区域NE向、EW向断裂构造与火山构造复合控制次花岗斑岩体和铀矿床的定位, 矿区次花岗斑岩的产出明显受到高角度逆断层的制约, 铀矿化主要受构造裂隙控制, 含矿裂隙带沿斑岩体内外接触带呈弧形展布。依据横涧-岗上英地区次花岗斑岩岩体及矿体空间展布及产状特征, 厘定了控岩构造系统, 通过分析构造裂隙特征及其与铀矿化的关系, 划分了成矿前、成矿期、成矿后构造体系, 初步认为矿区的构造演化可分为三期6个阶段。Abstract: The Hengjian-Gangshanying deposits are located in the north of Xiangshan collapse volcanic basin. Regionally the NE and EW striking faults and volcanic faults jointly exert control on the position of subgranitic porphyry and uranium deposits. Locations of subgranitic porphyry are obviously confined by high-angle thrusts, and uranium mineralization is primarily controlled by fissures.The ore-bearing fissures display an arch extension along inner and outer contact zones of the porphyry. Based on spatial distribution and attitude of subgranitic porphyry in the Hengjiang-Gangshangying area, this paper has defined the system of rock-controlled structures. By analyzing the relationship between structural fissures and uranium mineralization, the authors have divided the structure system into pre-ore stage, ore stage and post-ore stage, and believed that the structures experienced 3 epoches with 6 stages.

-

横涧、岗上英矿床是20世纪60年代勘探提交的铀矿床, 矿山于1966年投入生产, 目前该矿后备资源出现严重危机, 但矿床深部及外围仍有较大找矿潜力。近60年来, 前人开展了卓有成效的研究工作, 先后提出"次火山岩型铀矿"[1]和"斑岩型铀矿"[2]等矿床成因认识, 认为矿化与次花岗斑岩关系密切, 受斑岩体的内外接触带的裂隙控制, 总结出"盲岩体、盲构造、盲矿体"的三盲找矿模式①, 但对构造控矿特征研究不够系统、深入, 基本上为一些感性认识。为此, 本文通过对探采资料的对比、野外观测和室内构造配套研究, 对矿区的构造控矿特征和构造应力场演化进行分析, 以期对该地区的新一轮找矿有所帮助。

① 张金带, 戴民主, 邵飞, 等.华东铀矿地质志.2005.

1. 矿床地质特征

1.1 区域地质背景

相山矿田位于华南板块与扬子板块碰撞对接带附近, 处在NE向的赣杭火山岩成矿带与NNE向大王山-于山花岗岩成矿带交汇部位的火山盆地内, 而横涧-岗上英铀矿床产在矿田北部。

1.2 矿化地质特征

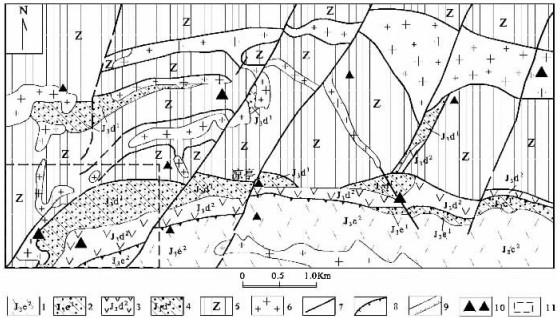

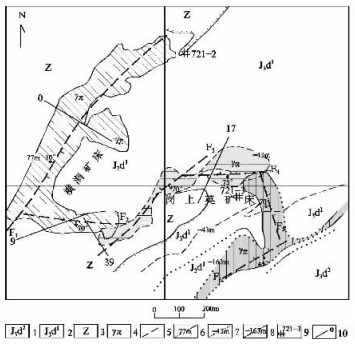

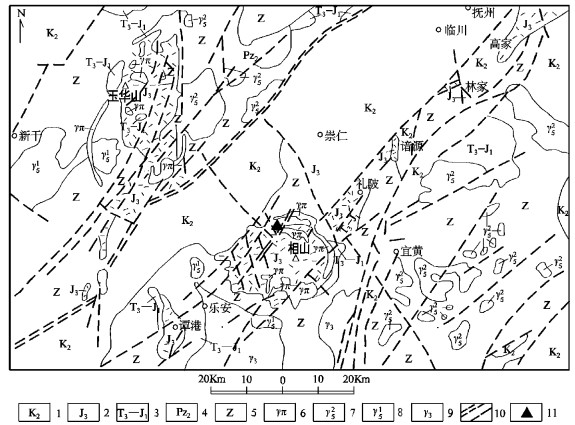

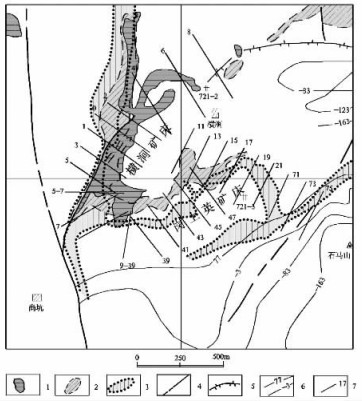

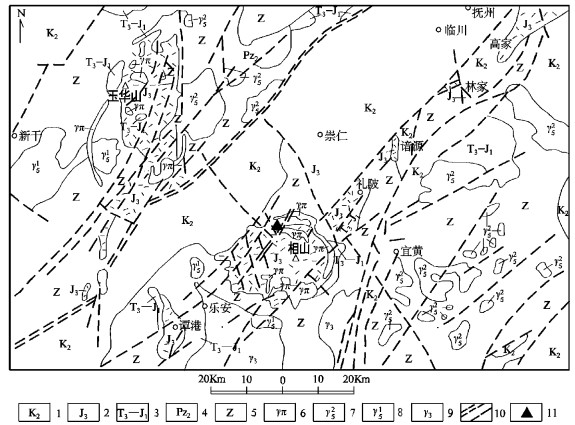

相山大型塌陷式火山盆地②总体为3层结构, 盆地基底为震旦系变质岩系, 部分为下石炭统、上三叠统碎屑岩系, 基底之上为上侏罗统火山岩系, 盆地西北侧火山岩之上有上白垩统红层覆盖(见图 1)。在火山塌陷过程中形成一系列弧形和放射状构造, 它们与区域性构造共同控制稍晚的次火山岩(次花岗斑岩)的产出, 同时也控制了部分铀矿床的展布(见图 2)。

② 陈肇博, 等.相山矿田联合科研报告.1980.

图 2 相山矿田北部区域断裂、火山环状断裂及次火山岩复合控矿示意图1.鹅湖岭组上段碎斑熔岩; 2.鹅湖岭组下段砂岩; 3.打鼓顶组上段流纹英安岩; 4.打鼓顶组下段砂岩; 5.震旦系变质岩; 6.次花岗斑岩; 7.断层; 8.火山层间离张构造; 9.地层整合、不整合界线; 10.中、小型铀矿床; 11.研究区位置Figure 2. Schematic diagram of compound control over ore deposits of regional volcanic ring-shaped faults and subgranitic porphyry at north of Xiangshan

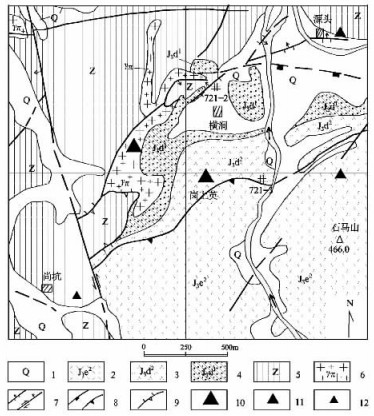

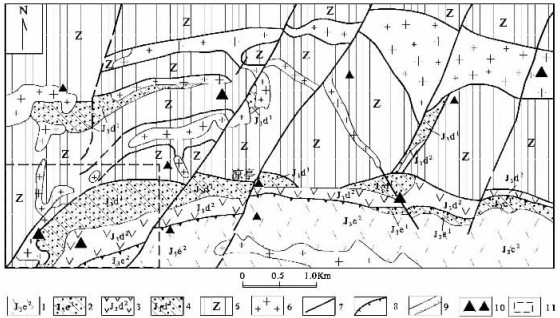

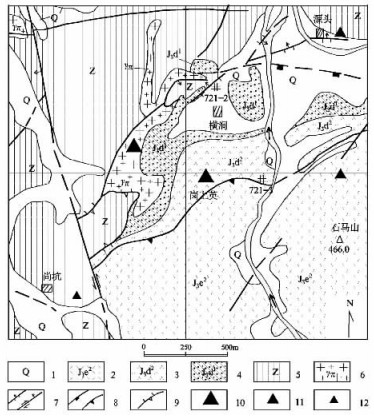

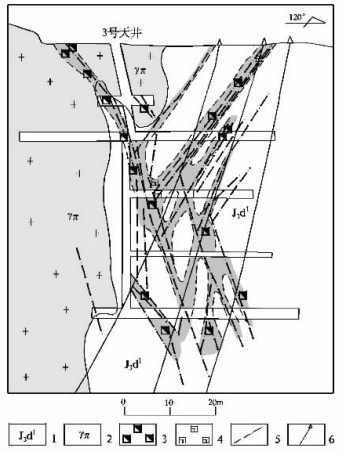

图 2 相山矿田北部区域断裂、火山环状断裂及次火山岩复合控矿示意图1.鹅湖岭组上段碎斑熔岩; 2.鹅湖岭组下段砂岩; 3.打鼓顶组上段流纹英安岩; 4.打鼓顶组下段砂岩; 5.震旦系变质岩; 6.次花岗斑岩; 7.断层; 8.火山层间离张构造; 9.地层整合、不整合界线; 10.中、小型铀矿床; 11.研究区位置Figure 2. Schematic diagram of compound control over ore deposits of regional volcanic ring-shaped faults and subgranitic porphyry at north of Xiangshan横涧-岗上英矿区西部及西北部出露基底震旦系黑云母石英片岩, 东部及东南部广泛分布有上侏罗统打鼓顶组上段(J3d2)流纹英安岩、凝灰岩、凝灰质砂岩和下段(J3d1)熔凝灰岩、紫红色砂岩、砂砾岩以及鹅湖岭组上段(J3e2)流纹质碎斑熔岩, 西部横涧一带出露有区内主要含矿主岩次花岗斑岩(见图 3)。

矿床赋矿岩体及其东侧的次花岗斑岩体和铀矿床的展布受区域NE向、EW向断裂构造与火山构造复合控制(见图 2)。

横涧矿床和岗上英矿床受同一条次花岗斑岩岩墙控制, 岩墙在平面上呈弧形, 矿带、矿体群也呈弧形展布, 大致以岩墙由NE向转折变为近EW向的转折端为界分为横涧矿床和岗上英矿床(见图 4)。上区内铀矿化产出主要受构造裂隙控制, 而控矿的构造裂隙主要呈带状分布于次花岗斑岩体内及其内外接触带附近, 总体上裂隙带与岩墙的产状十分密切, 其走向近于一致, 倾向多与岩体的倾向相反, 以陡倾为主, 缓倾为辅。

2. 控矿构造分析

2.1 成矿前控岩构造特征

2.1.1 次花岗斑岩分布特征

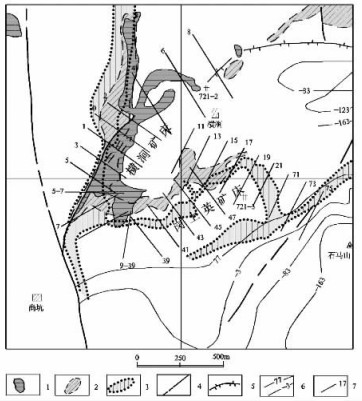

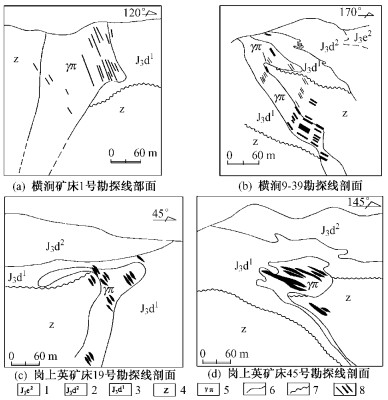

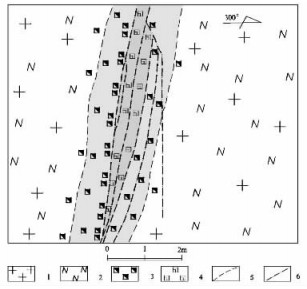

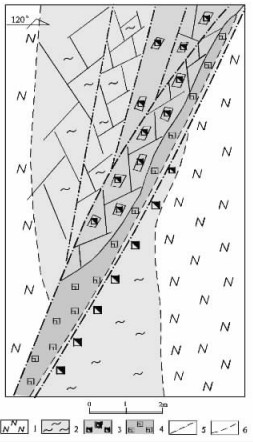

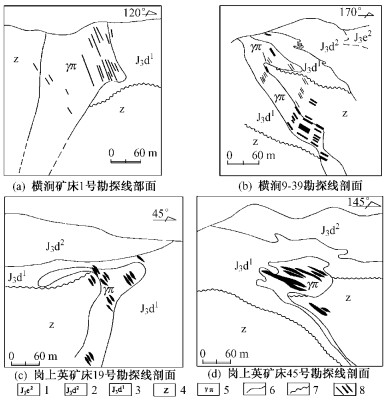

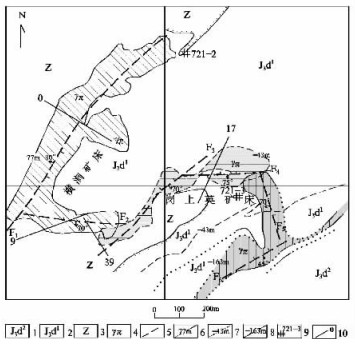

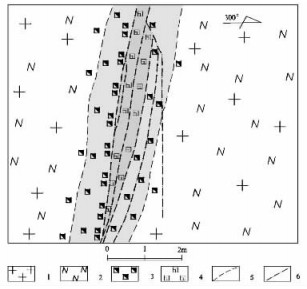

次花岗斑岩在矿区西部横涧矿区直接出露地表。5 -7线以北走向为NE 20°, 向西陡倾; 5 -7线以南, 走向逐渐变为近EW向, 总体向南倾, 倾角变缓; 在9 -39线以东到岗上英矿床, 控矿次花岗斑岩体为总体呈NEE走向、向南东方向往深部侧伏的盲岩体(见图 5)。在剖面形态上, 次花岗斑岩体在9 -39线以西的横涧地区总体呈上宽下窄的蘑菇状或漏斗状岩墙, 而在岗上英矿床的17线以西, 岩体上部膨胀, 呈火焰状、囊状或舌状, 17线以东到21A线则呈"7"字形岩墙(见图 6)。

2.1.2 次花岗斑岩的空间三维形态

通过对目前勘探和采矿资料的分析和不同中段花岗斑岩体的投影, 可以基本描绘出矿区花岗斑岩体的三维形态(见图 5)。矿区次花岗斑岩体分为东西两部分, 在接近地表的西部岩体呈向北东开口的筒状, 筒的西部陡倾, 筒的南部向南向盆地中心陡倾, 筒的东部向南东缓倾; 而东段部分为向南陡倾岩墙, 深部有向东延展趋势。结合第二火山活动旋回喷溢产出向东南倾的产状规律, 推测矿区在鹅湖岭旋回为一个喷溢-高位侵入的演化过程, 以次花岗斑岩标识的区域为一个次级火山通道。

2.1.3 控岩断裂特征

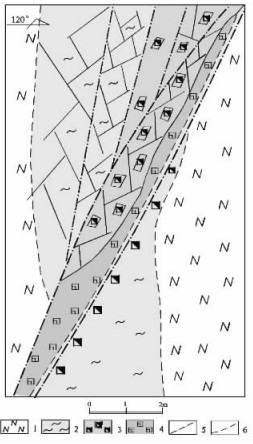

矿区次花岗斑岩的产出明显受到断裂构造(高角度逆断层)的制约, 断裂或断裂带在不同方向、不同层次上决定着高位侵入体的定位(见图 7)。NE向断裂构造在矿区主要发育3条, 断裂构造对花岗斑岩的控制主要体现在横涧矿区, 根据岩体与断裂的空间关系, 初步认为NE向断裂主要起到了储岩作用, 断裂构造提供了岩浆物质定位的空间, 从目前资料分析, 断裂对岩体的影响深度可能不大。在岗上英矿床区, NE向断裂构造对岩体的作用是双重的, 一方面断裂限制了岩体的边界, 另一方面断裂在晚期破坏了岩体的连续性。

EW向断裂对岗上英矿区次花岗斑岩及成矿带的控制是明显的, 岗上英矿区东西向断裂可以分为2个断裂带, 断裂带由多条断层断续构成, 断裂带向南倾斜, 控制着不同中段矿体的分布。

2.2 成矿期容矿构造特征

燕山早期晚阶段, 晚期火山岩浆沿断裂高位侵入形成花岗斑岩岩墙, 斑岩体内发育原生节理, 此之前盆地内未发生铀成矿作用, 因此, 形成的构造均为成矿前构造。进入白垩纪(燕山中、晚期), 相山盆地发生了大规模铀成矿作用, 此阶段形成的新生或继承性构造, 为成矿期构造。在横涧-岗上英地区主要为一些小断层或裂隙, 这些构造有些含矿, 有些不含矿, 有些局部含矿。

2.2.1 含矿裂隙的产状和性质

矿区铀矿化主要受构造裂隙控制, 含矿裂隙呈带状分布, 穿插在平面呈弧形的次花岗斑岩岩墙的弧内侧岩体的内外接触带各岩性体之中。整个矿带的产状可分为4组:NE、SN、NW和近EW向, 矿带走向与岩体一致, 并随岩体转弯而转弯。

在西部, 横涧矿床矿带以NE向为主, 倾向与岩体相反, 主要裂隙大多向弧形弯曲的内部倾斜, 即北部倾向SE, 而南部则倾向NE, 倾角在北部较缓(50~60°), 向南逐渐变陡。在西南部(转弯弧度最大的地段), 近EW向断裂破碎带与NE向断裂破碎带在此交汇, 同时发育少量近SN、NWW向小型的裂隙破碎带, 裂隙近于直立, 此时裂隙可沿倾向和走向变化, 忽左忽右, 呈麻花状, 再往南又逐渐变缓, 含矿裂隙沿倾向延伸, 北部较浅, 南部较深, 有自北向南逐渐往深部倾伏的趋势。

东南部的岗上英矿床含矿裂隙主要有3组:一是近EW向组, 沿走向、倾向延伸均较长, 是控制次花岗斑岩岩墙内主矿体的构造; 二是NWW向组, 为一些小的平行裂隙, 呈带状分布, 沿走向、倾向延伸多为20~30 m, 控制一些小矿体; 三是NE向组, 往往与上述2组裂隙交叉形成破碎带, 控制团块状、不规则状矿体。

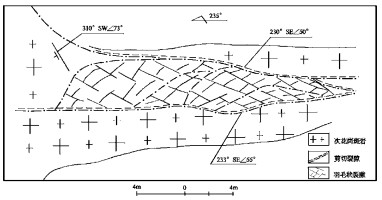

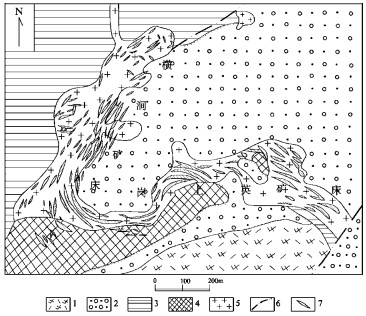

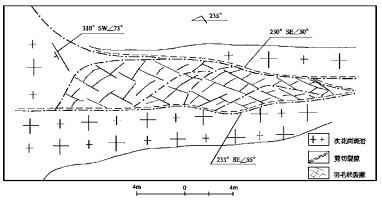

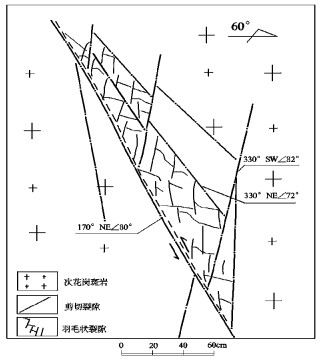

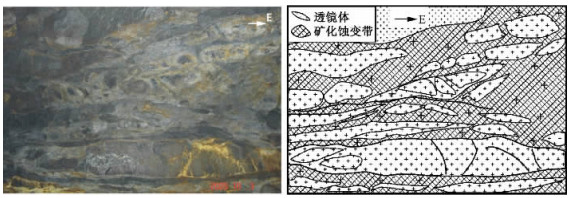

对整个裂隙带而言, 走向是逐渐转换的。但对单条裂隙来说, 则有2种情况:一种裂隙本身逐渐转弯; 另一种情况某一走向裂隙逐渐尖灭, 而在其旁侧出现另一走向与之相差不大的裂隙继续沿着整个裂隙带延伸。含矿裂隙带是由一系列在走向上大致平行或以很小的锐角(5~30°)相交的单个裂隙所组成, 各个裂隙之间的间距0.5~2 m或10~30 m不等。每条裂隙的宽度并不大, 一般在0.5~10 cm, 但在羽状裂隙的相交处, 或者在裂隙交叉处, 岩石破碎强烈, 构成破碎带, 破碎带的宽度有时达2~4 m (见图 8)。裂隙中常有裂隙泥(灰白、灰绿色或灰白带紫色等黏土物质)。裂隙面比较平直、光滑, 常带有擦痕或阶步。

剪切羽状分枝裂隙绝大部分发育在主裂隙的上盘, 平面上开口向北, 下盘向南; 在剖面上, 上盘向上, 下盘向下, 断盘运动方向与羽状裂隙所成锐角的指向相反, 因此成矿的构造裂隙带具有逆-平移断层的性质, 上盘向北、向上运动, 下盘向南、向下运动(见图 9)。

2.2.2 倾向相反的两组裂隙间关系

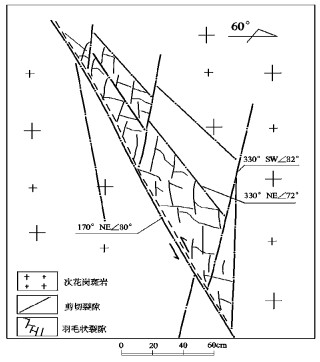

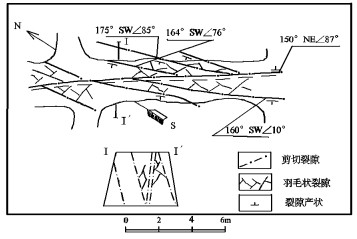

横涧矿床地段的含矿裂隙大部分为NE、SE倾向, 但亦有少数倾向相反的裂隙, 主要发育在该地段中部的SE和NE倾向裂隙的上盘, 它们是一组与主裂隙成锐角相交的剪切羽毛裂隙, 且与主裂隙相交后不再继续延伸; 这些剪切羽毛裂隙又派生出更次一级的分枝, 后者与主裂隙倾向相同, 这样就形成两组互相交叉的裂隙(见图 10)。

2.2.3 裂隙与岩体接触带的关系

岩体与围岩两种岩性的岩石力学性质具有明显差异, 在外力作用时, 接触带必然是薄弱环节, 同时在接触带两侧裂隙发育程度存在差别, 在次花岗斑岩中裂隙发育且延续较好, 但一经进入塑性较强的围岩后, 裂隙就逐渐尖灭。根据裂隙与接触面相交的角度, 可分两种情况:一种是裂隙与接触面趋于平行或成锐角相交, 此时裂隙和矿体较容易延伸; 另一种是两者相交角度较大, 此时, 裂隙和矿体较难延伸, 或有时裂隙延伸, 但矿体却中断。

2.2.4 裂隙与原生节理及层理的关系

成矿裂隙的走向随岩体走向转弯而转弯的事实说明其与岩体的原生节理有一定的关系。大量原生节理产状的统计显示, 岩体的纵节理在北部以NE走向为主, 南部NE、NW两组都较发育, 一般倾角较陡, 产状平缓的顺层节理较差。此外, 常见到后期的裂隙沿原生节理发育, 当裂隙与节理斜交时, 会追踪节理而弯转, 甚至在原生节理中看到矿化现象。

上侏罗统砂、砾岩层中, 在主要的裂隙附近常形成层间裂隙, 有时亦含矿, 但一般延伸不长。

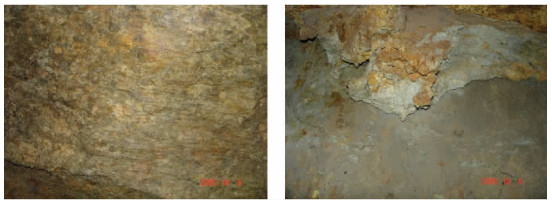

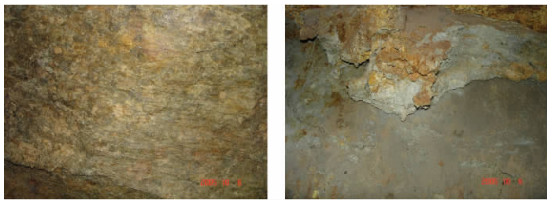

2.3 成矿后的构造活动特征

矿区不同成矿阶段矿化、蚀变与一定时期的构造活动相联系, 但不同阶段的构造往往重叠在一起, 在同一条构造裂隙中, 不但可以看到成矿前构造或成矿期各阶段的构造活动, 甚至还可见成矿后构造复活的现象, 说明成矿前后构造裂隙活动具有明显的继承性。根据成矿前、成矿期和成矿后围岩蚀变的不同矿物组合[3]的穿插关系, 矿区可分出以下几期构造:①成矿前构造(控制水云母化及钠长石化的构造); ②成矿早期构造(赤铁矿化、绿泥石化期构造); ③成矿晚期构造(紫色粉状萤石化期构造); ④成矿后构造(切错或破坏矿体、成矿期蚀变的构造)。

这几期构造的规模随时间的进展逐渐变小。赤铁矿化期构造在本地段各部位均有发育, 尤其北部更好, 南部较差; 萤石化期构造在东南部较为发育, 常呈脉状或细脉状穿插赤铁矿化矿石(见图 11); 在本区的西南部, 两者都较好, 赤铁矿化矿石常破碎成角砾并被萤石、绿泥石等物质胶结(见图 12)。

成矿后构造主要根据赤铁矿化或萤石化的角砾及矿石的擦痕、穿插在矿石中的白色无矿碳酸盐脉以及未经热液蚀变的构造泥等推断它的存在; 也有一些地段见到与成矿构造斜交并错动矿体的构造, 但一般错距不大。在北部, 它们大部分为NW 310~330°走向, 倾向SW或NE; 在南部, 其走向为NE 30°左右。

2.4 矿体的构造控制特征

从总体来看, 矿化的富集部位是弧形展布岩体内侧的岩体内外接触带, 特别是靠近紫红色粉砂岩的地方, 其中尤其是岩体向泥质紫红色粉砂岩中由窄变宽部位以及呈"舌状"、"瘤状"、"火焰状"、"7字形"等形态变异部位或岩体产状由陡变缓部位。究其原因, 首先是互相接触的两种岩性的岩石力学性质差异大, 刚性的岩体在塑性较强的围岩中容易破碎或破裂, 易形成裂隙破碎带; 此外, 上述膨大部位的侵入体在岩墙、岩枝的最上部, 埋深相对较浅, 因此冷却得更快, 原生节理更发育, 为后期构造裂隙的产生创造更为有利的条件。

矿带、矿体群产于次花岗斑岩体的内外接触带, 呈弧形展布。分析认为, 矿区的NE向、近EW向高角度逆冲断层控制了次花岗斑岩的定位, 岩体呈由NE→ SW→SE逐渐侧伏的弧形岩墙, 在岩体的接触带附近形成原生节理, 后期构造作用形成的裂隙部分牵就、利用了原生纵节理, 成矿热液多在裂隙中淀积成矿, 因此, 矿体呈现出上述展布特征。

横涧-岗上英地区的矿体严格受构造裂隙控制, 因此, 矿体富集的部位往往取决于裂隙发育程度和岩石破碎的程度。在裂隙分支或转弯的地方, 岩石破碎, 矿体常局部膨大; 而在裂隙向两端尖灭时, 矿体亦随着尖灭, 但一般情况, 构造裂隙比其所控制的工业矿体要长。同样, 矿体的形态亦取决于构造裂隙的产状, 大致可分成3类:

① 平行脉状矿体:由于含矿裂隙在很大程度上受原生纵节理发育方向的控制, 因此, 矿体在其延伸方向上大部分趋于平行(见图 6)。

② 在裂隙分支复杂的地方, 形成菱形网格状矿体(见图 13)。

③ 在裂隙不十分发育的地方, 常形成一些单独的透镜状矿体。

矿体沿走向延伸较长, 品位、厚度的变化较小, 而沿倾向则延伸较差, 品位、厚度变化较大。其原因如下:

① 构造裂隙在走向上大致与岩墙平行, 与接触面相交的情况较少, 即使相交, 多数也是呈锐角, 裂隙多半能继续延伸, 而主裂隙的倾向与岩墙的倾向相反, 裂隙常与接触面相交, 且交角较大, 裂隙不易顺利延伸, 因此矿体倾向的延伸较差。

② 裂隙沿倾向比沿走向派生出更多的共轭羽毛状裂隙, 在其交叉处, 矿化一般较富集, 因此矿体沿倾向的厚度与品位的变化亦较大。

2.5 导矿构造分析

本区的铀来源于火山岩浆本身, 为岩浆多期次分异演化晚期残留物①, 因此导矿构造自然与岩浆活动有一定的联系。次花岗斑岩小侵入体本身有自北向南逐渐倾伏的趋势, 向东南在岗上英矿区, 岩体和矿体都隐伏在地下相当的深度, 与火山岩浆侵出中心愈加靠近, 因此可以认为次花岗斑岩岩浆是自南东方向由深部逐渐向上侵入的, 而矿体与岩墙在空间上的密切关系, 推测导矿构造就是岩浆侵入的通道。这一通道在上部为容矿构造, 在远处的深部可能是与火山熔岩互通的导矿构造。

① 刘小于.大陆中、酸性火山岩的成因演化与铀成矿作用[D].北京:核工业北京地质研究院, 1991.

3. 矿区构造期次与阶段划分

3.1 构造作用力方向的确定

3.1.1 区域构造、矿田构造

该区域的基底构造主要表现为近EW向的复式褶皱构造、断裂带, 变质线理发育, 由NE方向的压扭性断裂构造, 反映出近似SN向的挤压作用。

横涧和岗上英矿区内发育了一系列NNE和EW-NWW向断裂破碎带, 其中EW-NWW向断裂早期为右旋压扭性, 晚期为左旋压扭性; NNE向断裂早期为右旋压扭, 晚期为左旋张扭, 最晚期为张扭正断。因此, 大致推测该地区经历了近EW向挤压→NNW向挤压→近EW向拉张→近SN向挤压等构造作用。

3.1.2 张-张扭性节理法

相山地区节理发育, 主要为张节理或张扭性节理, 倾角一般较陡。通过对地表 5个点、岗上英井下-43 m中段1个点(每个点统计的节理数目一般不少于30条)的节理产状统计, 节理主要集中在2个区间:走向近SN-NNE 40°和走向NW 300~310°, 主要表现为张性-张扭性。在岗上英-43 m中段井下144号矿体周围的节理玫瑰花图中, 除近SN向和NW 300~ 310°外, 还出现了NNW 340~350°和NWW 270~290°方向的集中区间, 其中NWW 270~290°方向的节理大都呈压扭性, NWW向节理呈张性。

在节理法线极密图上, 点极密大都位于大圆环带附近, 表明节理的产状较陡, σ1和σ3方向为近似水平, 而σ2方向为近似直立。

根据节理的优势方位及节理法线的点极密发育情况, 推测本区主要经历了主压应力方向大致为NW 335~345°和NNE 15~25°的主压应力作用。

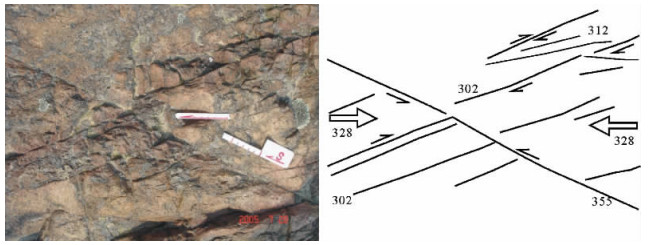

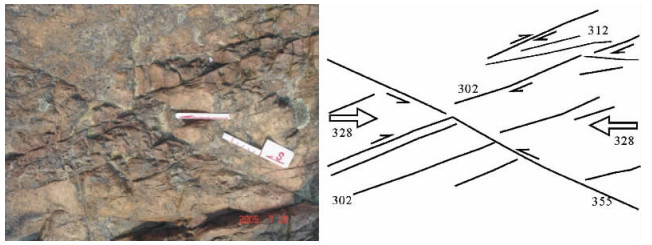

3.1.3 共轭剪节理法

区内鹅湖岭组碎斑熔岩中发育的2组共轭节理产状为355°SW 75°和302°NE 85°, 在NW 302°走向的节理旁侧还发育有次级张裂隙(NW 312°走向)(见图 14), 据此判断, NW 302°方向裂隙为右旋张扭, NNW 355°方向的节理错移了NW 302°方向的节理, 呈现为左旋张扭, 推断σ1方向为近NW 328°走向, σ2则近似直立, σ3方向为NE 58°。

根据横涧-岗上英矿区附近7对共轭剪节理的运动方向和相互切割关系, 求得主应力方向主要可分为2组:NW 320~330°之间和NE 12°, 代表了2期的构造应力作用。

3.1.4 雁行状(羽状)排列张节理法

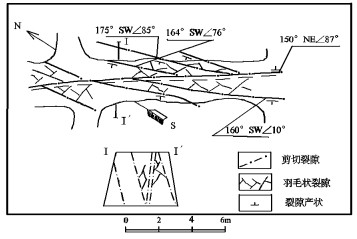

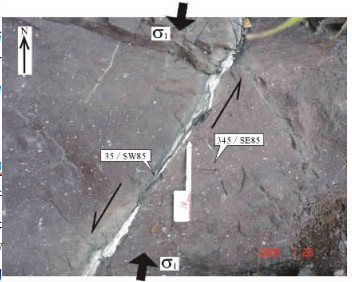

矿区南侧丁垄采石场流纹英安岩(J3d2)内发育一组充填有方解石脉(脉宽6~8 cm)的张扭性节理, 在其旁侧发育了一系列羽状张节理, 部分节理内也充填有密细的方解石脉, 主节理产状35~40°SW 85°, 旁侧羽状张节理产状NW 345° -NNE 10° NE-SE 85~90°(见图 15), 根据羽状节理产状和主节理产状, 可以推断NE 35~40°走向(该走向方向与横涧地区节理的优选集中方位相同)的节理为左旋张扭, 进而推测区域的主压应力方向大约为NNE 15~25°。

3.1.5 断层擦痕法

通过横涧-岗上英及其附近地区(观测点13个, 其中地表点12个, 岗上英井下点1个) 103个断层擦痕产状计算和吴氏网投图分析, 发现矿区先后经历了NNW 330~340°、NEE 70~80°、NNE 10~20°的挤压和SEE 90~100°的拉张。

根据擦痕的切割关系可以判断擦痕形成的先后顺序, 进而推断区域应力作用的先后关系。

在横涧露天采坑南端, 观测到2组方向近似水平的擦痕, 早期为右旋, 晚期为左旋, 经计算得出早期的σ1为99°∠35°, 晚期的σ1为340°∠42°; 此外, 该处还观测到走向NNE近似直立的裂隙带沿早期次花岗斑岩的节理发育, 切割了早期走向EW-NWW的破碎带。

关于岗上英井下-3 m中段906矿体周围的擦痕, 最早期的近似水平擦痕发育在EWNWW走向的断面上; 第二期近水平右旋逆冲的擦痕沿NNE向断层面上发育, 主压应力方向应为198°∠33°; 最晚期的擦痕发育在破碎带内的断层泥上, 为沿断层面的倾向正断(见图 16)。

综合分析擦痕运动方向及其相互切割关系, 推测矿区至少有4期次的构造作用:早期为NNW 330~340°向挤压, 中期为NEE向挤压, 晚期为NNE 10~20°向挤压, 最晚期为NWWSEE向拉张。

3.2 构造活动作用时代的确定

3.2.1 区域构造与角度不整合的关系

相山盆地近EW向基底褶皱、断裂以及NE向压扭性断裂被晚侏罗世火山岩不整合覆盖, 因此, 在前燕山期(印支期)该区为SN向的挤压。

韦昌山等研究认为, 华南地区中生代构造应力场从碰撞挤压为主到剪切拉张为主的转变发生在晚侏罗世-早白垩世(距今165~140 Ma), 在不同阶段挤压与拉张又相交替, 两者呈此消彼长的关系[4]。

相山火山盆地盖层上侏罗统火山-沉积岩系发育NE、NNE向的压扭性断层, 且被白垩系红层(断陷红盆沉积)不整合覆盖, 表明在晚侏罗世-早白垩世间发生了一期显著的构造运动, 燕山早期区域上为近SN向挤压作用, 白垩纪早期转变为区域伸展拉张[5, 6]。

3.2.2 岩浆活动

据邱爱金等的研究, 相山盆地第一旋回(打鼓顶)的火山机构位于NE向德兴-遂川深断裂的右旋走滑所复活产生的EW向拉分构造, 第二旋回(鹅湖岭)的火山机构位于深断裂左旋走滑所复活产生的SN向拉分构造与EW向基底断裂的结点[5, 6], 因此, 相山地区在第一旋回喷发期间为近SN向拉张, 第二旋回喷发期间为近EW向拉张。根据陈小明等研究得到的单颗粒锆石U-Pb年龄[7], 相山地区第二旋回岩石(碎斑熔岩)的结晶年龄为140 Ma, 晚期超浅成岩(次花岗斑岩)的结晶年龄为135 Ma。

3.2.3 断裂构造的相互切错关系

在相山地区, 区域NE-NNE向的线性构造切割了早期EW-NWW向线性构造, 晚期NNE-近SN向线性构造切割了NE-NNE向线性构造, 说明EW-NWW向构造最早, NE-NNE向构造次之, NNE-近SN向构造最晚。

3.2.4 断裂构造所发育地层岩石的时代

鹅湖岭组碎斑熔岩中发育的共轭剪节理和大量张性、张扭性节理, 其形成时代应小于140 Ma; 在花岗斑岩内也发育了3组方向的原生节理, 即38°SE83°、309°SW51°、315° NE40°, 其形成时代也应小于135 Ma。

综合上述可大致确定本区构造作用的先后秩序和时代:前燕山期(印支期)近SN向→燕山早期近EW向→燕山中期NWW 280~300° -NNW 330~340°→燕山中晚期NNE 10~20°→喜马拉雅期近SN向挤压(或近EW向的拉张)。根据断裂、裂隙破碎带的含矿情况分析, 前2期应该属于成矿前构造, 第3、第4期为成矿期构造, 最后一期为成矿后构造。

3.3 矿区构造期次与阶段划分

根据上述研究, 矿区构造发展演化可划分为三期6个阶段(见表 1), 阐述如下:

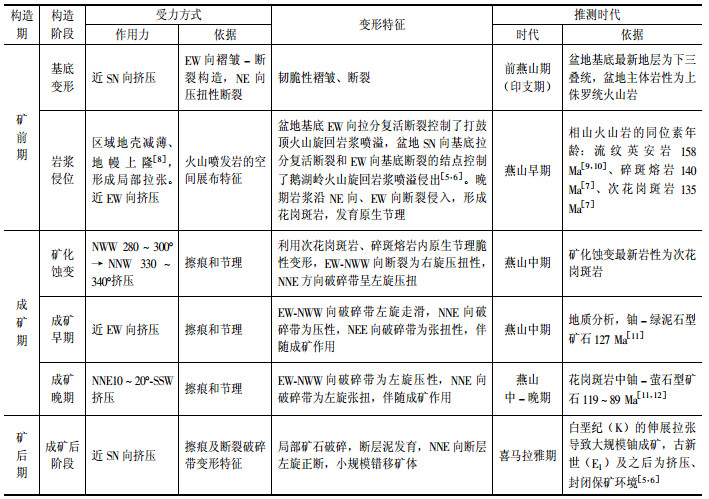

表 1 横涧-岗上英地区构造演化Table 1. Structural evolution in Hengjian-Gangshangying area

① 基底变形阶段(前燕山期), 近SN向挤压, 形成近EW向褶皱、断裂构造带及一系列NE向断裂和坳陷构造, 属韧脆性褶皱变形, 为成矿前构造。

② 岩浆侵位阶段(燕山早期), NE向德兴-遂川深断裂右旋和左旋走滑, 先后导致了基底EW向和SN向断裂拉分复活, 控制了区域岩浆侵位和两旋回火山喷发活动, 时代为侏罗纪晚期。第一旋回期最大主应力(σ1)方向为近EW向, 第二旋回为近SN向。晚期岩浆沿NE向、EW向断裂高位侵入, 形成次花岗斑岩, 岩体内发育原生节理, 为成矿前构造。

③ 矿化蚀变阶段(燕山中期), NNW 330~340°-SSE向挤压, 变形性质为脆性断裂破碎, 沿早期次花岗斑岩的节理面及不同岩性接触带发育构造破碎, 形成近EW-NWW向右旋压扭性裂隙破碎带、NNE向左旋压扭性破碎带, 而NW-NWW向的裂隙带呈张扭性特征, 并伴随有早期的矿化蚀变。

④ 早期成矿阶段(燕山中期), 近EW向挤压, 仍以脆性断裂破碎为主, 使早期EWNWW向断裂呈现左旋张扭走滑, NNE向断裂破碎带为右旋压扭, 同时形成了部分NEE向张扭性裂隙破碎带。此期EW-NWW向断裂力学性质具有张-张扭性质, 对成矿十分有利(见图 17), 是矿区EW-NWW向破碎带成矿的主要时期, 其它方向的破碎带(NNE向、NNW向和NEE向)也发生成矿作用。

⑤ 晚期成矿阶段(燕山中-晚期), 为NNE 10~20°-SSW向挤压, 变形性质仍为脆性断裂破碎, EW-NWW向断裂破碎带继续活动, 表现为压性构造; 而近SN向、NNE向和NE向断裂破碎带表现为张-张扭性, 十分有利于成矿, 是矿区又一主成矿期。

⑥ 成矿后阶段(喜马拉雅期), 近SN向挤压, 变形仍为脆性断裂破碎, 各类含矿构造重新活动, 发育断层泥, NEE向破碎带呈现张性正断, 并具有左旋扭动性质, 小规模地错移了一些矿体, 对早期的矿体具有一定程度的破坏。

4. 结论

燕山运动早期形成的高角度逆冲断层控制了火山岩浆演化晚期次花岗斑岩侵入, 岩体呈东深西浅、上宽下窄的陡倾岩墙产出。

成矿前及成矿期的构造多期活动, 使花岗斑岩及其附近的围岩中裂隙发育, 形成控制矿体的容矿构造。

含矿裂隙带的产状在走向方向与岩体一致, 亦成弧形, 由NE向、近SN向、NW向及近EW向的构造组成。倾向与岩体相反, 倾角在弧形转弯部分趋于直立, 向两边变缓。

整个岩体均有不同程度的矿化, 但矿化富集在呈弧形展布岩体的内侧, 尤其是岩体形态或产状变异部位。裂隙分支复杂, 岩石破碎的地方矿化良好。矿带沿走向较稳定, 沿倾向变化大。矿体形态有3种:平行脉状、菱形网状及透镜状。

控岩构造的上部为容矿构造, 深部可能是该地段热液上升的导矿构造。

矿区的构造应力场可以划分为三期6个阶段, 区内EW-NWW、NNE向断裂、裂隙早期都有过压(扭)性, 晚期出现了张(扭)性变形, 是矿区内最为有利的容矿构造。

-

图 2 相山矿田北部区域断裂、火山环状断裂及次火山岩复合控矿示意图

1.鹅湖岭组上段碎斑熔岩; 2.鹅湖岭组下段砂岩; 3.打鼓顶组上段流纹英安岩; 4.打鼓顶组下段砂岩; 5.震旦系变质岩; 6.次花岗斑岩; 7.断层; 8.火山层间离张构造; 9.地层整合、不整合界线; 10.中、小型铀矿床; 11.研究区位置

Figure 2. Schematic diagram of compound control over ore deposits of regional volcanic ring-shaped faults and subgranitic porphyry at north of Xiangshan

表 1 横涧-岗上英地区构造演化

Table 1. Structural evolution in Hengjian-Gangshangying area

-

[1] 张万良.相山铀矿田横涧矿床的成因归属[J].地质论评, 2001, 47 (4):377~382. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2001.04.007ZHANG Wan-liang.Genesis attribution of the Hengjian uranium deposit in the Xiangshan ore field, Jiangxi[J].Geological Review, 2001, 47 (4):377~382. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2001.04.007 [2] 邵飞, 邹茂卿, 何晓梅, 等.相山矿田斑岩型铀矿成矿作用及深入找矿[J].铀矿地质, 2008, 24 (6):321~ 326. doi: 10.3969/j.issn.1000-0658.2008.06.001SHAO Fei, ZOU Mao-qing, HE Xiao-mei, et al.Porphyry-type uranium metallogenesis and further exploration in Xiangshan orefield[J].Uranium Geology, 2008, 24 (6):321~326. doi: 10.3969/j.issn.1000-0658.2008.06.001 [3] 张鸿.横涧-岗上英矿床多期次热液活动与铀成矿关系的探讨[J].世界核地质科学, 2008, 25 (2):68~72. doi: 10.3969/j.issn.1672-0636.2008.02.002ZHANG Hong. Discussion on relationship between uranium metallogenesis and multiperiodic hydrothermal activities in Hengjian-Gangshangying Deposit[J]. World Nuclear Geoscience, 2008, 25 (2):68~72. doi: 10.3969/j.issn.1672-0636.2008.02.002 [4] 韦昌山, 蔡明海, 蔡锦辉, 等.华南地区中生代构造控矿规律探讨[J].地质力学学报, 2004, 10 (2):113~ 121. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2004.02.002WEI Chang-shan, CAI Ming-hai, CAI Jin-hui, et al.Characteristics of structural control of ore deposition in south China in the Mesozoic[J].Journal of Geomechanics, 2004, 10 (2):113~121. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2004.02.002 [5] 邱爱金, 郭令智, 郑大瑜, 等.江西相山地区中、新生代构造演化对富大铀矿形成的制约[J].高校地质学报, 1999, 5 (4):418~424. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199900178521QIU Ai-jin, GUO Ling-zhi, ZHENG Da-yu, et al. Constraints of Meso-Cenozoic tectonic evolution on formation of rich and large uranium deposits in Xiangshan, Jiangxi Province[J]. Geological Journal of China Universities, 1999, 5 (4):418~424. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199900178521 [6] 邱爱金, 郭令智、郑大瑜, 等.大陆构造作用对相山富大铀矿形成的制约[M].北京:地质出版社, 2002.QIU Ai-jin, GUO Ling-zhi, ZHENG Da-yu, et al.Constraints of continental tectonism on formation of rich and large uranium deposits in Xiangshan, Jiangxi[M].Beijing:Goelogical Publishing House, 2002. [7] 陈小明, 陆建军, 刘昌实, 等.桐庐、相山火山-侵入杂岩单颗粒锆石U-Pb年龄[J].岩石学报, 1999, 15 (2):272~278. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98199902013CHEN Xiao-ming, LU Jian-jun, LIU Chang-shi, et al. Single grain zircon U-Pb isotopic agesof the volcanic intrusive complexes in Tonglu and Xiangshan areas[J]. Acta Petrologica Sinica, 1999, 15 (2):272~278. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98199902013 [8] 邵飞, 陈晓明, 徐恒力, 等.江西省相山铀矿田成矿模式探讨[J].地质力学学报, 2008, 14 (1):65~73. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2008.01.006SHAO Fei, CHEN Xiao-ming, XU Heng-li, et al. Metallogenic model of the Xiangshan uranium ore field, Jiangxi Province[J]. Journal of Geomechanics, 2008, 14 (1):65~73. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2008.01.006 [9] 邵飞, 陈晓明, 徐恒力, 等.相山铀矿田成矿物质来源探讨[J].东华理工大学学报(自然科学版), 2008, 31 (1):39~44. doi: 10.3969/j.issn.1674-3504.2008.01.007SHAO Fei, CHEN Xiao-ming, XU Heng-li, et al. Discussion of metallogenic substance source of Xiangshan uranium orefield[J]. Journal of East China Institute of Technology (Natural S cience), 2008, 31 (1):39~44. doi: 10.3969/j.issn.1674-3504.2008.01.007 [10] 范洪海, 王德滋, 沈渭洲, 等.江西相山火山-侵入杂岩及中基性脉岩形成时代研究[J].地质论评, 2005, 51 (1):86~91. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2005.01.011FAN Hong-hai, WANG De-zi, SHEN Wei-zhou, et al.Formation age of the intermediate-basic dikes and volcanic-intrusive complex in Xiangshan, Jiangxi Province[J]. Geological Review, 2005, 51 (1):86~91. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2005.01.011 [11] 邱爱金.江西相山构造-岩浆演化与富大铀矿形成[J].地质论评, 1999, 45 (增刊):761~762. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/350520QIU Ai-jin. Tectonic-magmatic evolution and formation of rich and large uranium deposits in Xiangshan, Jiangxi Province[J]. Geological Review, 1999, 45 (Supp.):761~762. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/350520 [12] ZHANG Wan-liang, LI Zi-ying. Metallogenic time-space evolution of Xiangshan uranium ore field in China[A]. In: MAO Jingwen, Bierlein F P. Mineral deposit research: Meeting the global challenge[C]. Springer Berlin Heidelberg, 2005. 339~341. doi: 10.1007/3-540-27946-6_90 -

下载:

下载:

下载:

下载: