THE "MULTI-POSITION IN ONE" MODE AND DYNAMIC MECHANISM OF MINERALIZATION OF TUNGSTEN DEPOSITS IN JIANGXI

-

摘要: 以江西大量的钨矿床勘查研究资料成果为基础, 以张天堂—西华山钨矿带为典型, 建立了钨矿床"多位一体"模式。该模式的核心是以成矿花岗岩为主因, 由不同类型的钨矿床组成的具有成生联系的构造—岩浆—成矿体系。重点展示了脉状钨矿床的四维结构与定位规律以及多样的矿床垂直分带模式。同时通过对脉状钨矿床形成的热动力过程观察研究, 揭示了区域水平挤压扭动与诱发的局部垂直内应力场交替活动、岩石剪切破裂与扩容充填交替进行的整个成矿过程, 及其对钨矿床结构形式与时空分布规律的约束作用。Abstract: Taking the Zhangtiantang-Xihuashan tungsten band as an example, this paper proposes a "multi-position in one" mode for tungsten deposits based on lots of explorations for tungsten deposits in Jiangxi.The core of the mode is the structure-magma-metallogenic series with genetic relation, composed of different kinds of tungsten deposits and with metallogenetic granite as its main factor.It focuses on displaying the four-dimensional structure of vein-type tungsten deposits and rules on orientation as well as various modes of vertical zoning in deposits.Meanwhile, based on obserbation of the thermodynamic process of vein-type tungsten deposits, this mode reveals the alternation of zone-level extrusion and twist with induced part-vertical inner stress field, and cutting and fracture of rocks with their expanding and recharging.It also shows constraint of the process on the whole structure of tungsten deposits and their temporal and spatial distribution.

-

1907年在赣南大余县西华山发现中国第一个钨矿床到现在已经过了100年[1], 1964年在大余县木梓园发现中国第一个隐伏钨矿床到现在也有44年了[1]。百年来特别是近50年来, 江西从南到北发现不同类型的钨矿床100余处, 钨矿点近500处。通过勘查开发与科学研究, 积累了十分丰富的找矿经验和海量的资料成果。本文试图以这些资料成果为基础, 结合笔者多年从事钨矿勘查与研究的心得, 以赣南西华山——张天堂钨矿带为典型, 总结出江西钨矿床“多位一体”成矿模式, 并就钨矿床成矿动力机制进行探讨, 以期对当前正在开展的深部找矿工作有所帮助。

1. 钨矿床“多位一体”模式

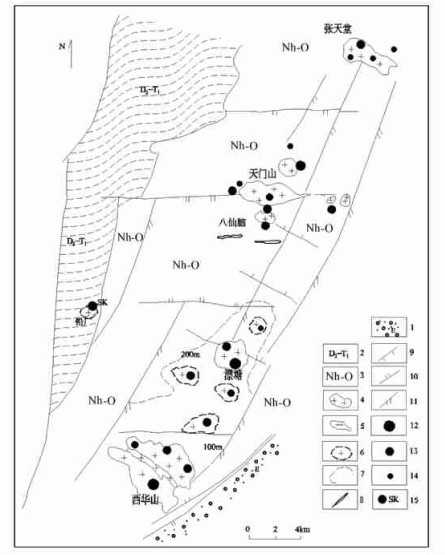

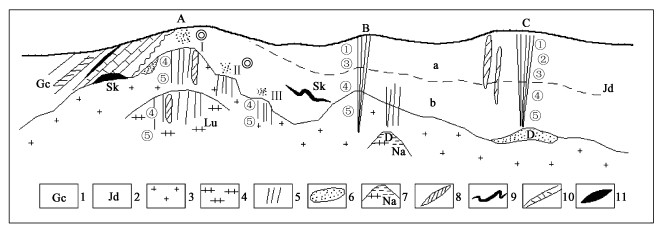

江西钨矿床“多位一体”模式(图 1)是循着构造—岩浆—成矿体系的研究思路, 建立的一个区域性钨矿床综合性成矿模式。是以成矿花岗岩为中心, 因构造、围岩、物理化学条件的差异, 形成的不同部位、不同类型而具有一定空间配置关系和成生联系的钨矿床成矿体系。借助这一模式可以更好地把握钨矿床组合规律, 由已知到未知, 由浅及深, 举一反三地指导找矿。

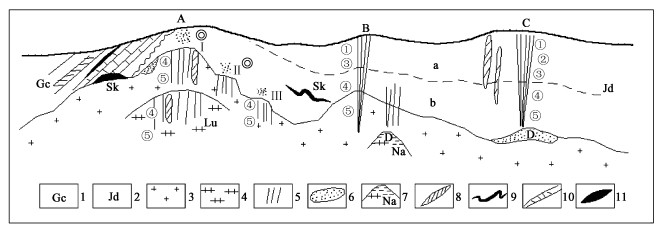

图 1 与花岗岩有关的“多位一体”钨矿床模式图1.浅海相沉积盖层; 2.浅变质褶皱基底; 3.燕山期早期花岗岩; 4.燕山期晚期花岗岩; 5.石英脉型钨矿床; 6.云英岩型钨矿床; 7.钠化岩体型钨铌钽矿床; 8.断裂破碎带型钨矿体; 9.似层状矽卡岩型钨矿床; 10.层控破碎带型钨矿床; 11.接触交代矽卡岩型钨矿床。热蚀变带:a角岩带; b斑点板(千枚)岩带。多层楼式分带:◎脉芒带; ①线脉带; ②细脉带; ③薄脉带; ④大脉带; ⑤根部带。成矿环境:A内接触带型矿床; B内外接触带型矿床; C外接触带型矿床。多台阶钨矿床:Ⅰ第一台阶; Ⅱ第二台阶; Ⅲ第三台阶; D “地下室”式矿体; Lu “楼下楼”式矿体Figure 1. Drawing for "multi-position in one" mode relating to granite

图 1 与花岗岩有关的“多位一体”钨矿床模式图1.浅海相沉积盖层; 2.浅变质褶皱基底; 3.燕山期早期花岗岩; 4.燕山期晚期花岗岩; 5.石英脉型钨矿床; 6.云英岩型钨矿床; 7.钠化岩体型钨铌钽矿床; 8.断裂破碎带型钨矿体; 9.似层状矽卡岩型钨矿床; 10.层控破碎带型钨矿床; 11.接触交代矽卡岩型钨矿床。热蚀变带:a角岩带; b斑点板(千枚)岩带。多层楼式分带:◎脉芒带; ①线脉带; ②细脉带; ③薄脉带; ④大脉带; ⑤根部带。成矿环境:A内接触带型矿床; B内外接触带型矿床; C外接触带型矿床。多台阶钨矿床:Ⅰ第一台阶; Ⅱ第二台阶; Ⅲ第三台阶; D “地下室”式矿体; Lu “楼下楼”式矿体Figure 1. Drawing for "multi-position in one" mode relating to granite1.1 构造—花岗岩—多类型钨矿床组合成矿特征

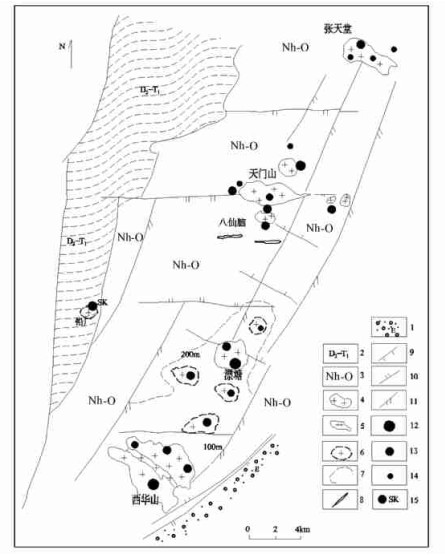

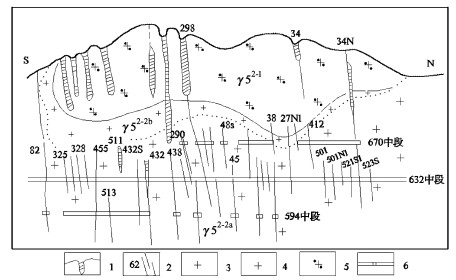

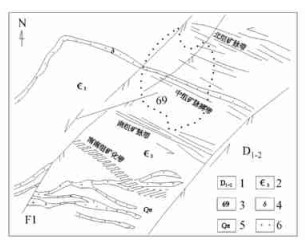

第一, 燕山期(中晚侏罗世—早白垩世170~100Ma)花岗岩, 为江西钨矿床成矿的主体因素, 具有岩基供矿、岩钟聚矿、前锋成矿的特征。成矿花岗岩除了是矿源体, 还是成矿的热源体、力源体。如赣南的西华山—张天堂隐伏半隐伏花岗岩带伴随着一系列的钨矿床(图 2), 该岩浆—钨矿带受NNE向的张天堂—西华山构造隆起带和断裂带控制, 西侧与崇义坳陷带相邻, 它是新华夏构造体系的构造成员。隐伏岩体浅表的产状形态受NNE向挤压走滑断裂带制约, 隐伏花岗岩钟受次级断裂结点控制定位。

第二, 花岗岩与钨矿床的围岩大致可分为两大类:一类为泥砂质为主的浅变质褶皱基底, 在赣北时代为中元古代—青白口纪, 如阳储岭、下桐岭、浒坑等; 在赣中南时代为南华纪—奥陶纪, 如大吉山、漂塘、黄沙等。以形成脉状钨矿床为主, 且以黑钨矿居多, 局部出现钙质夹层, 可形成层状、似层状矽卡岩型钨矿床。另一类以浅海相为主的砂砾岩、砂泥岩、碳酸盐岩组成的沉积盖层, 其时代在赣北为南华纪—三叠纪, 如香妒山, 在赣南为中晚泥盆世至三叠纪, 如黄婆地、盘古山、隘上等。主要形成矽卡岩型钨矿床, 也有脉状钨矿床产出, 有时形成层间破碎带型钨矿床。

第三, 成矿花岗岩的碳酸盐岩围岩接触变质为矽卡岩化、大理岩化, 泥砂浅变质围岩形成角岩化带、斑点斑岩带。1965年在西华山—漂塘地区运用接触变质带分带研究, 结合探矿工程所见隐伏岩体进行了隐伏花岗岩预测, 发现了西华山—漂塘半隐伏花岗岩基及一连串花岗岩钟。

第四, 围绕成矿花岗岩体, 因围岩、构造环境、物理化学条件不同, 形成了不同类型钨矿床, 包括:接触交代矽卡岩型白钨矿床、层状矽卡岩型白钨矿床; 石英细脉带型钨矿床、石英大脉型钨矿床; 云英岩型钨矿床; 斑岩型、岩体型钨矿床; 断裂破碎带钨矿床、层状破碎带型钨矿床。其中断裂破碎带型钨锡多金属矿床是新近发现的新型钨矿床。

1.2 脉状钨矿床空间定位规律

1.2.1 钨矿床分布的等距性

20世纪60年代, 江西省地质局有关单位与宜昌地矿研究所, 曾运用地质力学理论与方法在这方面进行了卓有成效的合作研究, 近期经赣南地质调查大队继续工作, 又取得了新的重要进展。

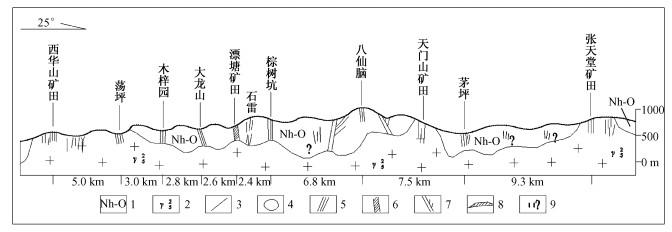

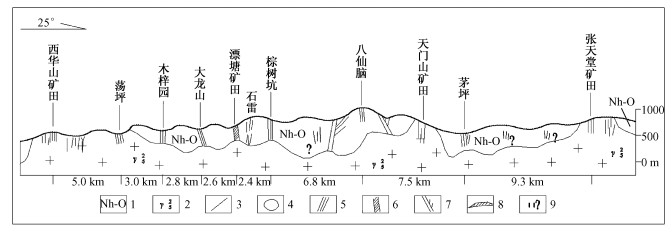

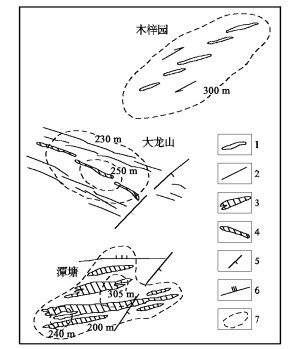

例如:张天堂—西华山钨矿带, 自南而北拥有西华山、漂塘、天门山、张天堂等4个钨矿田, 它们大致以13km间距等距分布(图 3)。西华山钨矿田和漂塘钨矿田分别于20世纪50年代、60年代查明为大型矿田, 本世纪初赣南地质调查大队重新进军崇余犹矿集区开展钨锡矿普查, 把天门山地区作为找矿首选靶区, 除了一些新的找矿信息外, 等距规律起到了重要的支撑作用, 经几年来工作, 该区已成为一个大型钨锡矿田。

张天堂—西华山钨矿带的南段, 即西华山—棕树坑段, 找矿工作程度较高, 一连串呈NNE向展布的大中型钨矿床大致以2.6~3.0km间距作等距分布, 其中处于西华山矿田与大龙山钨矿床之间的木梓园钨矿床的发现, 除了精细地地表线脉带研究外, 矿床分布的等距“缺位”现象, 也是一个重要的预测因素。当前, 在西华山—张天堂钨矿带的北段, 运用等距“缺位”规律, 预测在茅坪钨矿床与张天堂钨矿床之间存在两个新矿床。

1.2.2 钨矿床的等深性

张天堂—西华山钨矿带的一串钨矿床定位标高, 大致在海拔400~1000m之间, 它们并不随半隐伏花岗岩基和岩钟的定位标高变化, 而是呈现大致等深特征。这一现象应当与成矿时一定的温度、压力等因素有关。

受钨矿床等深性的制约, 脉状钨矿床因隐伏花岗岩体的起伏, 矿床类型发生规律的递变, 即由内接触带型→内外接触带型→外接触带型。

1.2.3 内外接触带型矿床的差异性

成矿花岗岩与围岩的侵入面是一个重要的物理化学界面和成矿活动的重要边界条件, 往往以此为界形成了特征差异的内接触带和外接触带脉状钨矿床, 也有部分石英脉型钨矿床产于内外接触带, 但据坑道观察, 矿脉在侵入界面上下, 并不贯通。内接触带石英脉型钨矿床总体上具有广、稀、多、浅的特点。有的内接触带钨矿床, 矿脉可多达数百条, 由于矿化浅, 有的仅数十米, 称作“西瓜皮”式, 矿床规模有限, 即使西华山钨矿床的298、299号王牌脉, 宽达2m, 长达千米, 但矿化深度仅300m左右。当然也有少数内接触带石英脉型钨矿床深度较大, 主要见于武功山区的浒坑、下桐岭钨矿床。

外接触带石英脉型钨矿床总体上具有密、多、深、长的特点, 其中王牌脉如盘古山27号脉、大吉山5号脉, 可深逾千米, 这是钨矿床深度预测的重要指标之一。

1.3 脉状钨矿床垂向分带模式系列

为了进行钨矿床的深部评价和隐伏矿床预测, 几十年来中国地质界进行了不懈地探索, 逐步建立起了不同类型的矿床结构分带模式, 组成了一个可供参考使用的模式系列。

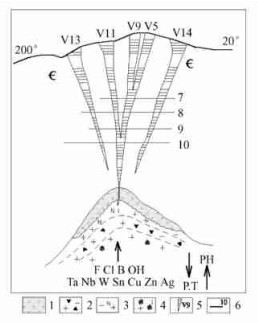

1.3.1 外接触带石英脉型钨矿床“五层楼+地下室”模式

1966年根据大余县漂塘、木梓园、广东锯板坑钨矿床垂直分带结构总结的“五层楼”模式[2], 将钨矿床自上而下划分为线脉带、细脉带、薄脉带、大脉带和根部带, 已在石英脉型钨矿床预测中得到广泛应用, 已为地质界所熟知。近期赣南地质调查大队又将一批外接触带石英脉型钨矿床深部隐伏花岗岩钟顶壳形成的云英岩型钨矿体, 称之为“地下室”矿床[3~4], “五层楼”模式被扩展为“五层楼+地下室”模式。几十年来, 在南岭运用这一模式已新找到了一批、扩大了一批钨矿床, 取得了很好的找矿效果。经过长期实践, 在运用这一模式时需要注意两点:

一是线脉带的精细研究是深部预测的重要环节, 密集的剪切裂隙带及其剪切强度、石英云母线的密度、矿化蚀变强度是重要的判别标志; 二是脉状钨矿床的“楼层”数因地而异, 分别具有二层、三层等不同“楼层”结构, 其形成原因还有待于研究解决。

1.3.2 内带“三层楼”模式与多台阶模式

“三层楼”模式:由杨明桂等建立[5], 自上而下为顶部围岩中的脉芒带(短小零星的矿化石英脉带)、花岗岩体顶部的大脉带和根部带(硫化物带或无矿石英脉带)。多台阶模式:成矿花岗岩钟顶面呈台阶式倾伏, 形成多台阶式脉状钨矿床。

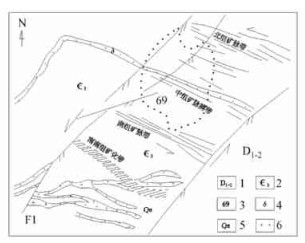

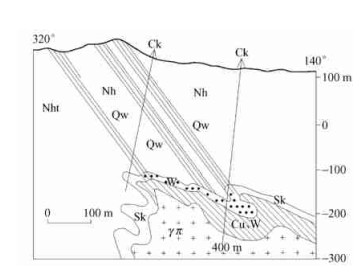

1.3.3 “楼下楼”模式

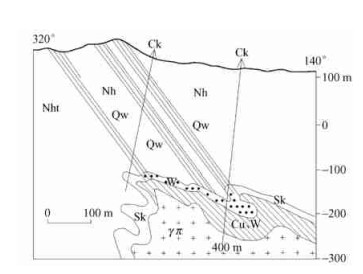

成矿花岗岩的多次成岩, 引发的多次成矿, 可以形成浅、深叠置的两个层次钨矿床, 出现“楼”下有“楼”的成矿现象(图 4、图 5)。这一新的发现给予深部找矿以很大启示, 又值得进一步深入研究。

可以预期随着深部找矿工作的广泛开展, 这种现象会有更多出现。

2. 石英脉型钨矿床成矿过程的热动力作用与矿床结构分析

江西及其邻区星罗棋布的钨矿床和数以万计成组成带展布的含钨石英脉, 是世界一大地质奇观。其容矿裂隙性质、矿床结构与成矿动力一直是地质界关注的问题, 现根据已取得的大量观察资料作一些探讨。

2.1 矿床的容矿构造特征

江西省及邻区石英钨矿脉的容矿构造包括巨大的王牌脉均为裂隙而非断层。最近发现的断裂破碎带型钨矿床为蚀变岩+石英脉结构, 最早发现于江西崇义八仙脑矿区, 后在宁都将军坳矿区、龙南九曲矿区也发现①。与石英脉型矿体明显不同。最具优势的容矿裂隙主要为张剪性或剪张性裂隙带, 而且前者成矿又优于后者。最重要的容矿裂隙为走向NWW—EW和NEE两组, 其次为走向近SN、NNE、NW、NE等组[6~7]。

① 曾载淋等.江西省崇义县八仙脑矿区钨锡铅锌银矿普查报告.2004年12月.

钨矿床容矿裂隙带平直深长, 具疏密韵律, 成组成带展布, 呈现剪切带的显著特征。但这些裂隙带经矿质扩容充填, 形态发生了变化, 引发了不同的认识。且这些裂隙在形成矿脉后, 脉壁曾多次发生错动, 致使关于容矿裂隙性质的看法进一步复杂化。作者等通过长期详细地坑道观察, 才找到了比较确切的判定依据。

2.1.1 NEE向剪切裂隙带(图 6)

野外见到:剪切裂隙由一系列作右型侧列分布, 侧列角一般小于10°的小剪节面组成(图 6-1), 也有由裂隙组成的裂隙组呈右型侧列组成裂隙带(图 6-2), 少数作帚状裂隙群展布(如浒坑钨矿床)。在西华山钨矿床坑道内见该组石英钨矿脉发育羽脉[5] (图 6-3), 显示左型走滑兼正断层特征。

该组裂隙带与NNW向张剪性裂隙带是江西及邻区发育广泛的一对区域性剪切裂隙带, 为李四光厘定的新华夏构造体系第一序次的配套构造形迹。张天堂—西华山钨矿带又恰在NNE向隆起断裂带上, 所以NEE向剪切带特别发育。

2.1.2 NWW向张剪裂隙带(图 7)

根据野外观察, 该组裂隙也成组成带产出, 但侧列不明显, 多呈平列式展布, 也有少数呈帚状展布(如崇义淘锡坑矿床)。西华山钨矿坑道中羽脉指示裂隙呈左—正运动学特征[5]。根据西华山、大吉山(图 8)等一批钨矿床构造解析, 该组裂隙带主要是NE或NNE向断裂带挤压——左行走滑作用派生的第二序次左型张剪性裂隙, 张性特点比NEE向裂隙更为明显, 更有利于矿质充填成矿。这是因为含钨气成高温流体充填成矿, 既要有一个适时的开放空间, 又要有一个相对封闭、避免气成流体快速消散的环境。

还要进一步补充说明的是剪切带的剪切强度也是一项矿床构造条件评价指标。如大余县棕树坑钨矿床, 容矿裂隙在脆性的变质砂岩中发育较好, 但穿切韧性较大的千枚岩的能力很差, 以致矿脉比较短小, 连续性较差。

2.2 矿床的扩容特征

2.2.1 钨矿脉的扩容结构

根据矿山坑道观察, 在钨矿床高温气流体脉动充填阶段, 容矿裂隙发生横向拉张扩容, 当时岩块热涨, 基本上未发生水平或垂直剪切位移。图 6所示, NEE向石英钨矿脉系追踪多组裂隙充填而成, 但以追踪NNE向剪张裂隙为主。脉体多呈右型侧列展布, 但也会出现相反情况, 显示拉张扩容结构的复杂性。黑钨矿等长柱状矿物, 主要垂直脉壁生长, 犬齿交错或呈梳状, 局部出现雁行斜列现象, 指示脉壁有微弱右型剪切移动。有极少矿区(如安福浒坑)裂隙在矿质充填时发生剪切, 细粒黑钨矿与石英脉形成条带结构。

图 7所示NWW向石英钨矿脉, 主要追踪NWW向张剪裂隙充填, 脉体主要呈左型侧列展布, 局部有雁行斜列黑钨矿在脉中出现, 指示脉壁受到微弱的左型剪切移动。

含钨石英脉这种扩容现象, 容易造成容矿裂隙属于张性的误判。事实上张裂隙只能形成短小脉体或极为复杂的微细网脉状云英岩化矿体, 不利于形成石英大脉型钨矿床。

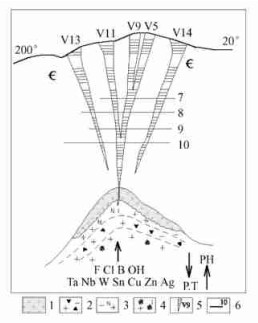

2.2.2 钨矿床的扩容结构

扇形扩容矿床结构:以于都县黄沙钨矿床为例(图 9), 由于隐伏花岗岩钟呈直立柱状, 其岩浆流体底辟上侵和含矿高温气流体沸腾上冲, 其前锋带裂隙发生张剪扩容, 造成脉状钨矿床呈扇状结构, 矿脉由浅而深呈“线、细、薄、大、根”的“五层楼”模式。由上可知, 矿床的扇状形态与“五层楼”式结构, 都是岩浆、矿质上升扩容的结果。

斜拉式结构:以丰城市徐山钨矿床为例(图 10), 当隐伏花岗岩体呈颗粒状产出时, 在岩钟前锋形成的外接触带石英脉钨矿床, 向岩钟作斜拉式展布, 脉体根部指向岩钟。岩钟顶壳形成的“地下室”式云英岩化矽卡岩化钨铜矿体也随岩体表壳向深部延伸。

隐伏花岗岩钟矿床的对应结构:(图 11)所示, 当隐伏成矿花岗岩钟大致呈直立柱状产出时, 岩钟顶面轮廓与其上的外接触带脉状钨矿床的轮廓基本吻合。实质上这显示了隐伏成矿花岗岩钟的供矿面积和产生的扩容范围, 构成了脉状钨矿床成矿的约束条件。

2.3 矿床成矿的热动力过程

根据漂塘等一批典型脉状钨矿床研究, 燕山陆内造山时期, 在以新华夏动力体系为主导的地应力场支配下, 地壳挤压扭动造浆, 并驱使岩浆主动上升就位, 为成矿提供了矿源、热源, 又形成一个局部的垂直向上的内应力场, 成为成矿过程的一种重要动力, 对矿床结构有着重要影响。据观察石英脉型钨矿床成矿的热动力过程大致经历了3个阶段:

第一阶段为成矿前岩块热变质阶段:随花岗岩就位围岩发生角岩化, 形成热分泌的不规则糖粒石英脉。

第二阶段为脉动成矿阶段:一般有4~5个脉动期, 成矿高温气流体逐步向高中温流体演化, 区域性挤压扭动与局部垂直内应力交替活动, 岩块剪切破裂与矿质扩容充填交替进行, 这种现象在其他类型矿床很难如此清晰可见。各脉动期构造成矿活动在矿床局限范围内发生迁移, 以拥有自己的空间, 也会局部发生重叠或形成复脉。所以钨矿床的矿化分带一般比较复杂, 脉动分带与矿物沉淀分带错综交织。但就石英脉钨矿床而言, 多数呈逆向分带, 即较早出现的含W、Sn气成高温流体沸腾上升, 率先占据了裂隙带的上部空间, 稍晚形成的金属硫化物只好就位于脉体下部, 这一特点也是矿床分带研究与矿化深度评价的一项标志。

第三阶段为冷缩松驰阶段:当脉动矿化进入晚期金属硫化物或碳酸盐阶段时, 地壳热力消散, 成矿流体枯渴, 岩块松驰, 往往沿裂隙带发生正断层式滑落, 硫化物脉形成标志明显的条带状构造, 标志着一场地壳运动和构造—成矿事件的终结。

-

图 1 与花岗岩有关的“多位一体”钨矿床模式图

1.浅海相沉积盖层; 2.浅变质褶皱基底; 3.燕山期早期花岗岩; 4.燕山期晚期花岗岩; 5.石英脉型钨矿床; 6.云英岩型钨矿床; 7.钠化岩体型钨铌钽矿床; 8.断裂破碎带型钨矿体; 9.似层状矽卡岩型钨矿床; 10.层控破碎带型钨矿床; 11.接触交代矽卡岩型钨矿床。热蚀变带:a角岩带; b斑点板(千枚)岩带。多层楼式分带:◎脉芒带; ①线脉带; ②细脉带; ③薄脉带; ④大脉带; ⑤根部带。成矿环境:A内接触带型矿床; B内外接触带型矿床; C外接触带型矿床。多台阶钨矿床:Ⅰ第一台阶; Ⅱ第二台阶; Ⅲ第三台阶; D “地下室”式矿体; Lu “楼下楼”式矿体

Figure 1. Drawing for "multi-position in one" mode relating to granite

-

[1] 陈达孝, 包家宝, 张祖林, 等.中国矿床发现史[M].北京:地质出版社, 1996. [2] 吴永乐, 梅勇文, 刘鹏程, 等.西华山钨矿地质[M].北京:北京地质出版社, 1987. [3] 曾载淋, 田幽军.赣南地区钨矿找矿的回顾及新一轮钨矿找矿思考[J].资源调查与环境, 2006. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=HSDZ200602003&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [4] 曾载淋, 朱祥培, 许建祥.赣南钨矿资源状况与资源远景展望[J].中国钨业, 2007. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgwy200706004 [5] 杨明桂, 卢德揆. 西华山——漂塘地区脉状钨矿床的构造特征与排列组合形式[C]. 《钨矿地质讨论会论文集》. 北京: 地质出版社, 1981. [6] 李四光.地质力学概论[M].北京:地质出版社, 1973. [7] 朱焱龄, 李崇佑, 林运淮.赣南钨矿地质[M].南昌:江西人民出版社, 1981. -

下载:

下载:

下载:

下载: