RESEARCH ON THE MAJOR ACTIVE FAULTS IN ZHENJIANG, JIANGSU AND THEIR LATE QUATERNARY ACTIVITIES

-

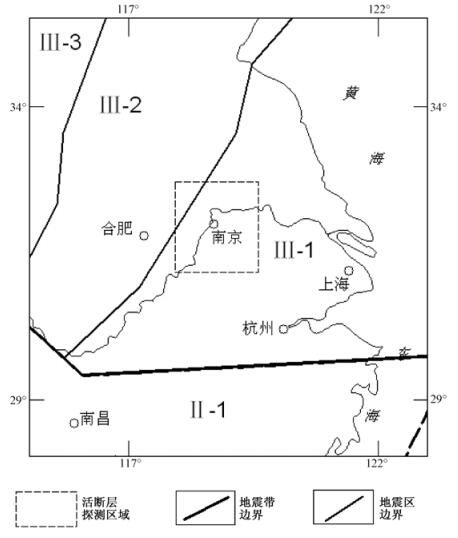

摘要: 镇江地区位于宁镇山脉东端,地质构造复杂,尤其断裂构造的活动性塑造了镇江地区如今的地形地貌格架。通过地质地貌调查、遥感影像解译、地球物理勘探、钻探、探槽等勘探手段,对镇江地区断裂构造两侧第四纪地层进行年代学研究,基本确定了断裂构造的活动机制、活动时间,结合镇江地区地震发生的规律及地应力场特征的研究,认为镇江地区断裂构造的最后活动时间在更新世,全新世活动较弱,并趋于稳定。Abstract: Combined with a series of measures from geophysical exploration, drilling and trench, through surveying the geomorphology and interpreting the remote sensing image at Zhenjiang, Jiangsu province, we discussed the age of Quaternary strata at both sides of Zhenjiang fault, then confirmed the activity mechanism and activity time of the fault. Research showed that the faults formed in different periods divided by directions include NE-NEE, NW, nearly EW, nearly NS and strike thrust (eversed) faults associated with fold, etc. Strike thrust (eversed) faults and early nearly EW trending faults formed in the late Indosinian to early Yanshanian fold orogenesis, NE-NNE trending and NW trending faults are the largest faults, formed mainly in Yanshan regional fault blockperiod. Nearly SN and late nearly EW trending tectonics controlled the spacial distribution of the Cenozoic sedimentary depression, which formed in late Yanshanianto Himalayan period. The faults that have inheritance activities include Mufushan-jiaoshan fault, Maoshan fault (belt) and fault along the river since the Quaternary, they are the main fault tectonics to Shape the modern landscape. Combining the regularity of seismic occurrence at Zhenjiang region with the charactristics of stress field, we consider the last activity time of the fault tectonics in Zhenjiang region is Pleistocene, activity is weak at Holocene, and then tends to be stable.

-

-

[1] 镇江市地方志编纂委员会.镇江市志[M].上海:上海科学出版社, 1991Local Records Compilation Committee of Zhenjiang. Zhenjiang records[M]. Shanghai:Shanghai Science Press, 1991. [2] 地质部华东石油物探大队. 江苏省苏南、浙北、浙江肖、绍、宁、金、衢地区1: 20万工作结果报告[R]. 1960East China Petroleum Geophysical Prospecting Unit, Ministry of Geology. 1:200000 working result report for south of Suzhou, north of Zhejiang and Shaoxing, Ningbo, Jinhua, Quzhou areas[R]. 1960. [3] Ji Feng-xu, Shinjo R, Defant M J, et al. Origin of Mesozoic adakitic intrusive rocks in the Ningzhen area of east China:Partial melting of delaminated lower continental crust?[J]. Geology, 2002, 30(12):1111~1114. doi: 10.1130/0091-7613(2002)030<1111:OOMAIR>2.0.CO;2 [4] 江苏省地质矿产局.宁镇山脉地质志[M].南京:江苏科学技术出版社, 1989Bureau of Geology and Mineral Resources of Jiangsu Province. Mountain geological records of Ningzhen[M]. Nanjing:Jiangsu Science and Technology Press, 1989. [5] Feininger T. Igneous rocks:A classification and glossary of terms (Recommendations of the IUGS Subcommission on the systematics of Igneous Rocks)[J]. Canadian Mineralogist, 2002, 40(6):1737~1738. doi: 10.2113/gscanmin.40.6.1737 [6] 谢华章, 田建明.长江中下游-南黄海地震带地震活动趋势分析[J].地震学刊, 1998, (3):1~6 http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGEM199810001140.htmXIE Hua-zhang, TIAN Jian-ming. Study on seismicity trend of the middle-lower reaches of the Yangtze River and south Yellow Sea seismic zone[J]. Journal of Seismology, 1998, (3):1~6. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGEM199810001140.htm [7] 田建明, 谢华章.江苏地区地震活动性图象的构造解释[J].地震地质, 1996, 18(3):252~257 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ603.008.htmTIAN Jian-ming, XIE Hua-zhang. Structure interpretation for earthquake activity map of Jiangsu province[J]. Seismology and Geology, 1996, 18(3):252~257. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ603.008.htm [8] 侯康明, 张振亚, 刘健达, 等.南京市活断层探测与地震危险性评价[M].北京:地震出版社, 2011HOU Kang-ming, ZHANG Zhen-ya, LIU Jian-da, et al. Active fault detection and seismic hazard assessment in Nanjing City[M]. Beijing:Seismological Press, 2011. [9] 石尚群, 黄震方, 缪本正, 等.南京区域地壳稳定性评价[J].江苏地质, 1989, ⑴:29~35 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KTAQ200906000.htmSHI Shang-qun, HUANG Zhen-fang, MIAO Ben-zheng, et al. Evaluation of regional crustal stability in Nanjing[J]. Jiangsu Geology, 1989, (1):29~35. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KTAQ200906000.htm [10] 江苏省地质调查研究院. 长江三角洲重点地区(江苏)三维地质结构调查报告[R]. 2015 http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Detail/Periodical?id=Periodical_shdz201602013Geological Survey of Jiangsu Province. Investigation report of three dimensional geological structure in the key areas of the Yangtze River Delta (Jiangsu)[R]. 2015. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Detail/Periodical?id=Periodical_shdz201602013 [11] 地质部航测大队综合研究队. 长江下游地区1: 25万航空磁测报告[R]. 1960 http://www.wenkuxiazai.com/doc/63c3b404482fb4daa58d4bc5.htmlComprehensive Research Team of Airborne Brigade, Ministry of Geology. 1:250000 aeromagnetic survey report for the lower reaches of the Yangtze River[R]. 1960. http://www.wenkuxiazai.com/doc/63c3b404482fb4daa58d4bc5.html [12] 冶金部江苏冶金地质勘探公司814队. 江苏省镇江市(西)测区重磁普查工作报告[R]. 1982Jiangsu No. 814 Team of Metallurgical Geology Exploration Company, The Ministry of Metallurgical Industry. Working report for gravity and magnetic survey in Zhenjiang (west) survey area, Jiangsu province[R]. 1982. [13] 地质矿产部航空物探遥感中心. 江苏南部地区航磁勘查1: 5万成果报告[R]. 1992~1993 http://www.docin.com/p-898088190.htmlAero Geophysical Survey and Remote Sensing Center, Ministry of Geology and Mineral Resources. 1:50000 result report for aerial magnetic survey in South Jiangsu[R]. 1992~1993. http://www.docin.com/p-898088190.html [14] 地质矿产部航空物探总队. 下扬子地区1: 100万构造航磁结果报告[R]. 1984 http://www.docin.com/p-898088190.htmlAirborne Geophysical Prospecting Unit, Ministry of Geology and Mineral Resources. 1:1000000 structural aero magnetic result report of Lower Yangtze area[R]. 1984. http://www.docin.com/p-898088190.html [15] 江苏省地矿局物化探大队. 江苏省宁镇地区1: 5万重力测量工作成果报告[R]. 1985 http://www.docin.com/p-11579402.htmlBureau of Geology and Geophysical Prospecting Brigade, Jiangsu province. 1:50000 report on the results of gravity survey of Ningzhen, Zhenjiang[R]. 1985. http://www.docin.com/p-11579402.html -

下载:

下载: